Jika kita melihat tren sejarah, terdapat peningkatan kesenjangan sosial di sebuah negara yang pengeluaran sektor militernya sedang tinggi-tingginya. Contohnya, pada periode 1981 hingga 1986---tepat 6 tahun setelah berakhirnya perang Vietnam---Amerika Serikat yang berperan sebagai salah satu aktor utama di dalam perang Vietnam kala itu sedang gencar-gencarnya meningkatkan pengeluaran militer mereka dengan pengeluaran militernya tumbuh dua kali lipat lebih besar dibandingkan pertumbuhan GDP mereka tahun itu. Pada waktu yang sama, kelompok 20% populasi termiskin di Amerika mengalami penurunan pendapatan sebesar 11%, sedangkan di sisi lain 20% populasi terkaya di Amerika malah mengalami peningkatan pendapatan sebesar lebih dari 5% (Abell, 1994).

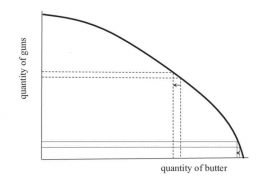

Terjadinya fenomena ini dapat dijelaskan dengan model "Gun's and Butter" yang dipionirkan oleh seorang ekonom yang berasal dari Yale University bernama Bruce Russet melalui jurnal nya yang berjudul "Who Pays For Defense". Jurnal yang mempertanyakan siapakah sebenarnya yang diuntungkan dari besarnya pengeluaran militer ini, pada akhirnya melahirkan sebuah model ekonomi bernama "Gun's and Butter". Melalui model Production Possibility Frontier sederhana, teori ini dapat menjelaskan bagaimana guns, yang merupakan representasi dari pengeluaran militer yang besar, dapat menyebabkan berkurangnya butter, yang merupakan representasi dari pengeluaran pemerintah untuk program-program sosial yang menargetkan peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, teori ini menunjukkan trade off antara pengeluaran militer dengan pengeluaran pemerintah terhadap program-program sosial yang sifatnya redistributif dan predistributif. Redistributif yaitu program-program yang bertujuan untuk meredistribusi pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin, contohnya program unemployment compensation (UC) Amerika Serikat yang menyediakan pendapatan sementara bagi masyarakat AS yang kehilangan pekerjaan, sedangkan program-program yang bersifat predistributif, yang tujuannya untuk meningkatkan endowment masyarakat-masyarakat miskin, contohnya seperti program yang dapat meningkatkan peluang anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.

Alhasil, besarnya pengeluaran di sektor militer Amerika pada periode 1981 hingga 1986 menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial di Amerika Serikat pada periode itu. Hal ini disebabkan oleh pendanaan sektor militer yang sangat besar dan pada akhirnya membuat Pemerintah Amerika Serikat harus mengorbankan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka melalui program-program sosial.

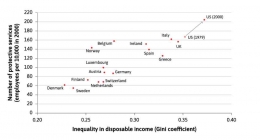

Jika kita ingin membuat perbandingan, terlihat secara jelas bahwa negara-negara yang pengeluaran militernya tergolong besar memiliki tingkat kesenjangan sosial yang lebih tinggi, dibanding negara-negara yang tingkat pengeluaran militernya tergolong kecil. Berdasarkan sebuah jurnal yang dirilis oleh University of Massachusetts, negara-negara yang memiliki guard labour yang sangat besar seperti AS yang memiliki 2.200.000 personel guard labour ataupun Inggris Raya yang memiliki sekitar 1.500.000 personel, memiliki tingkat "inequality in disposable income" yang lebih besar ketimbang negara-negara Nordic seperti Denmark, Finland dan Sweden yang notabenenya jarang mengikuti perang dan memiliki personel militer yang jauh lebih sedikit dibandingkan AS dan Inggris Raya (Jayadev, 2006). Hal ini kemudian membuat pengeluaran militer negara-negara Nordic jauh di bawah AS dan UK yang memungkinkan mereka untuk menyisihkan sebagian besar dari uang pajak masyarakatnya ke program pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menurunkan tingkat kesenjangan sosial di negara mereka.

Dilema Pengeluaran Militer Indonesia

Lalu, seperti apakah nasib Indonesia? Apakah kritikan Iwan Fals dalam lagunya yang berjudul "Pesawat Tempurku" didengar oleh para elit politik setelah masa Orde Baru? Jika dibandingkan dengan AS ataupun Inggris Raya, Indonesia sebenarnya bisa dijadikan contoh negara yang memiliki jumlah pengeluaran militer yang tergolong wajar dengan mempertimbangkan luas wilayah dan posisi geografis Indonesia yang cukup strategis. Berdasarkan Informasi APBN 2023 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, pengeluaran militer Indonesia untuk tahun 2023 hanya dianggarkan sebesar 5.98% saja dari total anggaran pemerintah, atau sekitar 134.3 triliun rupiah.

Dengan anggaran militer negara yang tergolong wajar, ruang di dalam APBN Indonesia bagi pengeluaran di sektor lain menjadi terbuka. Di mana pemerintah sejak masa reformasi, mulai meningkatkan pengeluaran terhadap sektor-sektor yang berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Contohnya di sektor pendidikan, yang berdasarkan data dari Universitas Muhammadiyah Malang mengalami peningkatan pasca reformasi. Apabila dibandingkan dengan masa orde baru, anggaran sektor pendidikan tidak pernah mencapai lebih dari 10% total APBN. Namun, di era presiden Jokowi, sektor pendidikan dianggarkan di angka 10.42% dari total APBN 2023. Bahkan di era presiden SBY pada tahun 2010, anggaran sektor pendidikan pernah mencapai 20% APBN di tahun itu. Contoh lainnya adalah dengan adanya ada penyaluran dana desa semenjak tahun 2015 sebagai kebijakan yang bersifat predistributif sehingga dapat meningkatkan endowment yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat di daerah terpencil.

Sebenarnya permasalahan utama pengeluaran militer Indonesia bukan berada di kuantitas atau jumlah anggaran militernya. Namun, sejatinya berada pada kualitas alokasi dana anggaran militer yang inefisien. Dengan anggaran militer sebesar 134.3 triliun rupiah per tahun, cukup mengherankan jika hanya ada 60% dari 13.500 unit alusista yang dimiliki oleh TNI yang bisa berfungsi maksimal menurut Al Araf, seorang pengamat militer yang diwawancarai oleh TvOne.