"I've always held that early marriage is a sure indication of second-rate goods that had to be sold in a hurry." - Martin Harris

Berkunjunglah ke Desa Pulau Raman di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dengan total penduduk lebih dari 1500 jiwa ini, ada sekitar 70 persen perempuan yang menikah sebelum mereka berusia 19 tahun. Hal ini tentu jauh di atas rata-rata angka pernikahan nasional di angka 10,82% (BPS, 2019)

Kita tidak bisa menutup mata. Dalam peradaban dunia yang semakin maju di tengah gempuran teknologi ini, di bagian dunia lain kasus pernikahan dini masih tidak terelakkan.

Pernikahan dini adalah fenomena yang tersebar luas di sebagian besar negara berkembang, terutama sebagian besar negara di sub-Sahara Afrika, Asia Selatan dan sebagian Asia Tenggara dan Amerika Tengah.

Dengan menggunakan definisi konvensional pernikahan dini---menikah sebelum usia 18 tahun---tingkat pernikahan dini mencapai 40-75% di sebagian besar sub-Sahara Afrika, 65% di Bangladesh, 45% di India, 40% di Nepal, Nikaragua dan Republik Dominika (UNFPA 2018).

Di Asia Tenggara sendiri, kasus pernikahan dini sedikit lebih rendah dari negara-negara di Asia Selatan. Posisi tertinggi ditempati oleh Indonesia, Thailand, Kamboja dan Filipina.

Berkaca pada Faktor Sosial Budaya yang Melatarbelakangi

Peningkatan usia menikah bagi perempuan di Indonesia memang berhubungan dengan peningkatan pencapaian pendidikan, tetapi pendidikan tersebut tidak mengikis pentingnya kontrol berbasis etnis dalam hal waktu pernikahan perempuan.

Di Indonesia, pernikahan dini masih menjadi norma khususnya di pedesaan, terutama di kalangan masyarakat Sunda dan Madura, meskipun pendidikan meningkat.

Sistem adat di Indonesia sangat beragam dalam menjabarkan kewajiban dan harapan yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi, termasuk perkawinan. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut, kontrol sosial desa masih sangat kuat.

Praktik melanggengkan perkawinan perempuan pada usia muda tidak hanya terkait dengan keyakinan sosial budaya dan agama tentang peran gender, tetapi juga faktor kelembagaan (seperti peraturan tentang usia minimum untuk menikah) serta alasan ekonomi yang mendasarinya.

Tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi pada masyarakat yang melazimkan pernikahan anak. Mereka berharap, menikahkan anaknya dapat mengurangi beban orang tua, bahkan mengangkat kesejahteraan orang tua karena keuangan keluarga anaknya yang sukses.

Hal ini juga terkait dengan tradisi lokal untuk mengamankan masa depan ekonomi bagi anak perempuan dan menjalin ikatan ekonomi keluarga. Alasan lainnya meliputi persepsi tentang perlindungan perempuan, serta usaha mengendalikan perilaku dan seksualitas.

Happily ever after?

Ada beberapa masalah dan akibat dari pernikahan dini. Pertama, hal tersebut menentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menekankan bahwa manusia seharusnya memasuki pernikahan hanya dengan persetujuan sukarela dari kedua calon pasangan.

Kedua, ada konsekuensi kesehatan yang merugikan bagi ibu dan anak akibat melahirkan pada usia yang sangat muda dan perempuan cenderung tidak menerima perawatan maternitas yang dibutuhkan.

Riset menunjukan bahwa perempuan yang mencapai setidaknya pendidikan menengah, cenderung mencapai usia pernikahan yang lebih tua.

Dampaknya, hal ini meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengelola kesuburan dan perawatan ibu untuk anak-anak mereka, termasuk gizi dan keberhasilan di sekolah (Sen 2013; Sen dan stlin 2007).

Ketiga, pernikahan dini menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan. Meninggalkan sekolah lebih awal memiliki konsekuensi yang besar.

Hal ini mengurangi prospek penghasilan perempuan, yang kembali lagi dapat berkontribusi pada posisi tawar dalam rumah tangga mereka yang buruk. Kesenjangan pendidikan antara pasangan membuat kesenjangan kekuatan dalam rumah tangga.

Terakhir, dari aspek psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan ketidakharmonisan keluarga. Hal ini karena pelakunya masih dalam tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa.

Pada fase transisi ini, mereka belum memiliki kepribadian dan cara berpikir yang matang sehingga rawan konflik.

Kemudian Konflik-konflik tersebut pasti akan berdampak pada terganggunya keharmonisan keluarga. Secara linear, pernikahan dini merupakan sebagai salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga tingginya angka perceraian (Lauma Kiwe, 2017).

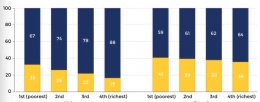

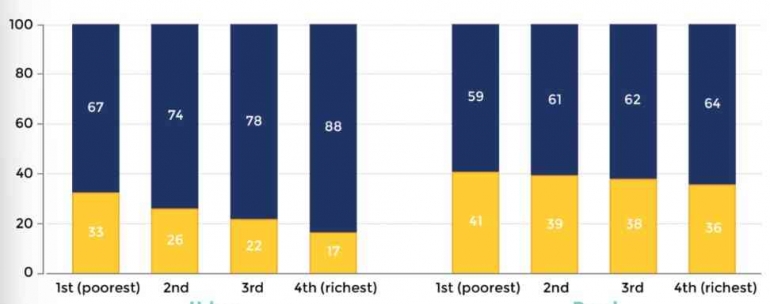

Perkawinan dini sering dikaitkan dengan kemiskinan. Hal ini berlaku dalam lingkup antar negara, di mana negara dengan PDB yang relatif rendah cenderung memiliki tingkat pernikahan dini yang lebih tinggi, maupun di lingkup dalam negeri.

Rumah tangga dengan pendapatan relatif rendah cenderung memiliki tingkat pernikahan dini yang lebih tinggi.

Kita bisa melihat hubungan negatif yang antara konsumsi rumah tangga dan tingkat perkawinan dini.

Hal ini mengimplikasikan bahwa prevalensi pernikahan dini akan menurun seiring dengan naiknya konsumsi rumah tangga per kapita, yang berkaitan juga dengan pendapatan mereka, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, dan untuk pria dan Wanita.

Reformasi Hukum Pernikahan: Sudahkah Cukup?

Pemerintah telah memulai langkah awal yang baik dengan membuat undang-undang untuk menaikkan usia pernikahan yang sah bagi perempuan dari 16 ke 19 tahun, sejalan dengan usia sah menikah bagi laki-laki.

Namun, riset menunjukkan bahwa efek dari perubahan usia minimum yang sah untuk menikah tidak begitu efektif seperti yang mungkin dipikirkan orang (Bandiera et al, 2020).

Keluarga dapat memilih untuk tidak mematuhi hukum tersebut tanpa adanya sanksi yang tegas. Praktik umum di masyarakat untuk menikahi gadis hanya secara hukum agama---bukan hukum perdata---juga mengurangi ruang efektivitas kebijakan mengubah usia pernikahan yang sah dalam mempengaruhi perilaku mereka yang terikat kuat pada tradisi dan norma-norma sosial.

Karenanya, selain perubahan legislatif, insentif keuangan untuk mengurangi biaya pendidikan atau mekanisme pembayaran kompensasi kepada keluarga mungkin diperlukan untuk menciptakan kepatuhan.

Meningkatkan kesadaran generasi muda tentang beban berat yang dihadapi oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini juga dapat meningkatkan kepatuhan dengan membuat mereka menyadari bahwa manfaat dari pernikahan dini tidak mungkin lebih besar daripada biaya yang ditanggung dalam jangka panjang.

Salah satu kebijakan serupa yang sudah diterapkan di Indonesia adalah Keluarga Harapan (PKH), yakni program transfer tunai bersyarat.

Namun, meskipun program-program ini telah terbukti meningkatkan pencapaian pendidikan, tampaknya tidak ada efek signifikan pada usia pernikahan.

Mekanisme lain yang berfokus mengurangi biaya pendidikan bisa lebih efektif menunda pernikahan dini. Dengan kebijakan ini, orang tua mungkin lebih cenderung untuk memprioritaskan sekolah bagi anak-anaknya.

Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengakses pendidikan. Perempuan yang lebih berpendidikan juga lebih mungkin untuk menikah dengan laki-laki yang berpendidikan lebih tinggi dengan potensi pendapatan yang lebih tinggi.

Pendidikan formal yang dikombinasikan dengan program pendidikan lain seperti Pendidikan vokasional atau pelatihan keterampilan hidup (life-skills) juga memiliki potensi untuk memberdayakan mereka agar dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai masa depan mereka.

Selain kondisi ekonomi dan biaya pendidikan yang berperan dalam keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih awal atau tidak, pernikahan anak juga sebagian besar merupakan fenomena budaya pada keluarga yang sering mengikuti norma sosial yang dominan di komunitas mereka.

Norma sosial memang berkembang dari waktu ke waktu, tetapi norma sosial juga dapat dipengaruhi secara lebih efektif oleh kampanye informasi yang meningkatkan kesadaran tentang norma budaya tertentu dan konsekuensinya serta menyebabkan orang mempertanyakan tradisi tersebut. Pemerintah memiliki peran sentral dalam kampanye ini.

Di sisi lain melibatkan pemimpin adat, khususnya pemimpin perempuan, juga sangat krusial. Kepercayaan masyarakat yang tinggi pada para pemimpin tradisional dan kemampuan mereka untuk berbicara dengan pengalaman dan pengetahuan tentang kondisi dan budaya komunitas tertentu menjadikan suara mereka sangat kuat untuk mendorong perubahan.

Memutus Mata Rantai Pernikahan Dini

Kasus pernikahan dini memang bukan fenomena sosial baru dalam masyarakat, namun masih menjadi masalah yang butuh perhatian khusus.

Dampaknya secara signifikan terasa dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya pencapaian pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini juga menjadi faktor substansial yang menyebabkan kemiskinan pada rumah tangga, akibat keputusan impulsif untuk menikah tanpa memikirkan biaya jangka panjang yang harus ditanggung.

Pemerintah memiliki berbagai tools untuk mengurangi prevalensi perkawinan anak dan untuk mengurangi konsekuensinya.

Peraturan perundang-undangan yang melarang perkawinan anak adalah awal yang baik, tetapi alangkah lebih efektif bila dilengkapi dengan kebijakan yang membantu keluarga mendorong anaknya mengutamakan pendidikan daripada menikah. Insentif keuangan untuk menunda pernikahan dini juga bisa menjadi solusi.

Kesadaran masyarakat yang lebih besar akan konsekuensi dan biaya dalam jangka panjang dalam pernikahan dini juga merupakan komponen utama dan perlu upaya bersama untuk mengubah norma-norma budaya dalam masyarakat.

Diulas oleh: Ebenezer Mesotuho Harefa | Ilmu Ekonomi 2021 | Staff Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2022

Referensi:

Consequences of child marriage in Indonesia. MAMPU. (2020, August 12). Retrieved December 20, 2022, from http://mampu.bappenas.go.id/en/knowledge/research/consequences-of-child-marriage-in-indonesia-research-by-mampu-and-university-of-melbourne/

Consequences of child marriage: Evidence from Indonesia. World Bank. (n.d.). Retrieved December 20, 2022, from https://www.worldbank.org/en/events/2021/11/05/consequences-of-child-marriage-evidence-from-indonesia

Does education level matter in women's risk of early marriage?: Case study in rural area in Indonesia. (2021). Medico-Legal Update. https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2273

Greater gender inequalities in early marriage, lower gender equality in secondary education. (2017). https://doi.org/10.1787/9789264281318-graph13-en

Hidayana, I. M. (2020, July 21). Factors influencing child marriage, teenage pregnancy and female genital mutilation/circumcision in Lombok Barat and Sukabumi districts, Indonesia. KIT Royal Tropical Institute. Retrieved December 20, 2022, from https://www.kit.nl/publication/factors-influencing-child-marriage-teenage-pregnancy-and-female-genital-mutilation-circumcision-in-lombok-barat-and-sukabumi-districts-indonesia/

Jayawardana, D. (2022). Happily ever after? mental health effects of early marriage in Indonesia. Feminist Economics, 28(4), 112--136. https://doi.org/10.1080/13545701.2022.2079698

Pangestu, R., & Ayu, R. F. (2020). Investigating the trend of early marriage. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 20(2), 110. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i2.16068

Sayeed, Y. (2016). Effect of girls' secondary school stipend on completed schooling, age at marriage, and age at first birth: Evidence from Bangladesh. WIDER Working Paper. https://doi.org/10.35188/unu-wider/2016/154-3

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI