Selebritas dan narkoba. Dua kata ini berkelindan erat, termasuk di Indonesia. Gemerlap industri hiburan ternyata membuat pelakunya kesepian. Apalagi di kala resesi parah seperti ini, subjective well-being selebritas turun drastis karena permintaan job yang menurun. Akibatnya, mereka mencari sarana pelampiasan. Narkoba adalah salah satunya.

Lihat saja tajuk berita infotainment akhir-akhir ini. Banyak di antaranya berbicara soal artis yang ditangkap karena narkoba. Bahkan, tidak sedikit yang tertangkap untuk kedua kalinya. Dahulu, ada nama-nama besar seperti Roy Marten dan Tio Pakusadewo yang mengalaminya. Sekarang, figur seperti Millen Cyrus, Iyut Bing Slamet, dan Ridho Rhoma mengagetkan publik karena jatuh ke lubang yang sama.

Peristiwa-peristiwa ini jelas meninggalkan tanda tanya. Mengapa banyak selebritas tertangkap narkoba sampai dua kali, bahkan lebih? Pasti ada suatu insentif yang mendorong mereka untuk melakukannya lagi. Lagipula, tidak ada asap kalau tidak ada api, bukan?

Ternyata, asap itu hadir dari berbagai faktor yang saling terkait. Adanya perkembangan ilmu ekonomi berhasil mengupas keterkaitan tersebut. Hasilnya, ada sebuah siklus ekonomi sistemik yang menjerat semua pengguna narkoba, termasuk para selebritas.

Jerat tersebut dimulai dari strategi pemerintah dalam memerangi narkoba. Hampir semua pemerintahan di dunia memiliki upaya perang melawan narkoba masing-masing. Total biayanya mencapai US$100 miliar jika dihitung secara global (Mejia dan Csete, 2014:3). Di antara mereka, ada satu hal yang sama. Semua upaya itu berdasar kepada prohibisi terhadap peredaran narkoba. Supply side drug-war adalah istilah keren untuk strategi ini.

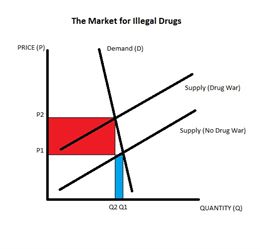

Maknanya, pemerintah berupaya untuk menekan kuantitas narkoba yang diproduksi. Melalui minimisasi ini, diharapkan harga narkoba menjadi tinggi. Tingginya harga narkoba akan menjadi penghalang bagi banyak orang untuk mengkonsumsinya. Ketika konsumsi berkurang, maka tingkat penetrasi narkoba di masyarakat akan menurun (Powell dalam econlib.org, 2013).

Logika di atas memang terlihat sempurna. Apalagi jika kita memandangnya dari sebuah dunia hipotetikal. Sayang, ada satu realitas yang terlewat di sini. Powell (dalam econlib.org, 2013) menyatakan bahwa permintaan terhadap narkoba bersifat inelastis. Implikasinya, konsumen zat-zat ini tidak sensitif terhadap perubahan harga barang di pasar.

Insensitivitas tersebut membuat pengurangan kuantitas konsumsi lebih kecil dibandingkan kenaikan harga narkoba. Alhasil, semakin keras pemerintah melawan dengan strategi ini, semakin besar laba yang diterima produsen dan pengedar narkoba. Laba yang membesar itu adalah insentif bagi mereka untuk memproduksi lebih banyak. Padahal, kita ingin mengurangi kuantitas narkoba yang beredar!

Lebih rinci lagi, laba tersebut juga dijamin oleh dua hal: daya beli dan adiksi yang tinggi. Apalagi jika kita melihat dari kasus para selebritas. Mereka yang terjebak candu tidak lagi peduli dengan harganya. Dompet mereka juga masih tebal untuk menanggung kenaikan harga zat ilegal itu. Daripada tidak ada dan sakau, lebih baik bayar saja harganya!

Tidak heran jika banyak bintang-bintang dunia hiburan yang terjebak dua kali. They have more inelastic demand than others. Tekanan pekerjaan mereka juga memperkuat adiksi mereka terhadap zat-zat terlarang ini. Jadi, mereka pasti jatuh ke lubang yang sama. Sistem yang ada menceburkan mereka ke dalam jebakan yang terus berputar.

Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa supply-side drug war adalah sebuah bumerang kebijakan publik. Perang yang ditujukan untuk menekan produksi narkoba malah mendorong profitabilitasnya. Bukannya menderita, para gembong ini malah diuntungkan karena kenaikan harga yang lebih besar dari pengurangan kuantitas. Konsumen mereka (termasuk selebritas) juga masih mampu dan mau untuk menanggung kenaikan harga tersebut.

Bumerang ini menimbulkan berbagai efek yang fatal. Jumlah US$100 miliar yang disebutkan di awal adalah biaya peluang bagi investasi di bidang pembangunan kesehatan dan sosial di negara produsen, transit, dan konsumen. Selain itu, pengeluaran tersebut malah menyuburkan korupsi, praktik kekerasan, dan kelompok gangster yang memicu kriminalitas. Hadirnya ketiga eksternalitas ini membuat investasi dan bisnis legal lari dari negara tersebut, khususnya negara-negara produsen dan transit (Open Society Foundations, 2013:13).

Belum lagi mayoritas negara-negara produsen dan transit adalah negara dunia ketiga. Sebut saja Kolombia, Meksiko, dan lain sebagainya. Mereka dipenuhi dengan kelompok miskin dan marginal yang melihat produksi narkoba sebagai jalan keluar dari kemiskinan (Open Society Foundations, 2013:13). Mereka nekat melawan prohibisi demi insentif moneter besar. Perlawanan itu tentu dilakukan lewat organized crime dan KKN.

Dari sisi ilmu ekonomi, kita melihat sebuah padanan karakteristik pasar dan kekeliruan kebijakan publik. Keduanya menimbulkan insentif bagi produsen dan pengedar untuk menjual lebih banyak. Prohibisi yang ada di negara produsen dan transit juga bisa dilawan karena lemahnya institusi hukum. Akhirnya, belanja "perang" yang dikeluarkan terbuang percuma. Kita membakar uang hanya untuk melanggengkan para gembong narkoba.

Akan tetapi, sisi koin yang lain malah memberikan perspektif yang melawan kesimpulan ini. Perspektif sosial-politik yang berlaku di banyak negara seperti Indonesia masih menganggap narkoba sebagai masalah moral. Hadirnya barang-barang ini dianggap sebagai manifestasi dari imoralitas postmodern-hedonis yang harus ditumpas.

Sentimen politik publik jelas menyukai penumpasan yang paling keras; prohibisi habis-habisan. Semua pihak yang ketahuan memegang narkoba ditangkap. Pengedar narkoba seperti Bali Nine dieksekusi mati sebagai bentuk deterrence . Selebritas-selebritas yang ditangkap juga digunjingkan jutaan mulut yang gibah. Kasus di negara kita pun berakhir sesuai dengan teori ekonomi paling sederhana. Nyatanya, peredaran narkoba masih meningkat, bahkan sampai hari ini.

Tibalah kita pada sebuah dilema. Ilmu ekonomi dan bukti empiris menunjukkan kegagalan mengentas narkoba lewat supply-side drug war. Dia memakmurkan gembong narkoba dan menjebak konsumen ke dalam adiksi toksik. Namun, sentimen sosial-politik yang berlaku masih menyokong supply-side drug war sebagai perang melawan manifestasi imoralitas. Dua sisi inilah yang harus dimoderasi bagi strategi mendatang.

Mungkin kita bisa melakukannya lewat perpindahan gradual menuju sisi permintaan. Perkuat sistem rehabilitasi narkoba agar bisa diakses oleh semua pecandu, tidak hanya selebritas kaya semata. Adakan kampanye publik yang mendorong pengetahuan publik terhadap kecanduan narkoba. Jangan sampai mereka mudah dijebak menjadi konsumen.

Akhirnya, pemaparan di atas menunjukkan bahwa masalah narkoba bertumpu pada kegagalan kebijakan publik dalam mengentasnya. Supply-side drug war yang dianggap paling anti-imoralitas secara sosial-politik malah memberikan insentif ekonomi bagi gembong narkoba untuk memproduksi lebih banyak. Bukannya menekan, dia malah menambah peredaran narkoba sebagai manifestasi imoralitas yang begitu dibenci. Kebencian tersebut akhirnya dilampiaskan kepada pihak yang keliru, khususnya para selebritas.

Sekarang sudah waktunya kita untuk berpindah strategi. Namun, bentuk perpindahan itu harus mampu menyeimbangkan kontradiksi perspektif ekonomi dan sosial-politik sebagai dua sisi mata uang yang sama. Jika berat sebelah, maka kita akan terjebak ke dalam kegagalan yang sama. Keledai saja tidak jatuh dua kali ke lubang yang sama. Apalagi kita?

REFERENSI

Mejia, D. dan Csete, J. (2014). The Economics of the Drug War: Unaccounted Costs, Lost Lives, Missed Opportunities.

Open Society Foundations. (2013). The War on Drugs: Wasting Billions and Undermining Economies.

Powell, B. (2013, 1 Juli). The Economics Behind the U.S. Government's Unwinnable War on Drugs.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H