“Kok anak zaman sekarang pendek banget, ya?”

Pertanyaan serupa boleh jadi pernah terlintas di pikiran Anda ketika melihat anak dengan tinggi badan yang relatif tidak normal (terlalu pendek) untuk ukuran seusianya. Akan tetapi, pernahkah Anda membayangkan bagaimana ‘kekerdilan’ tersebut dapat mengancam perekonomian?

Bayangkan dalam perjalanan pulang dari kampus atau kantor, Anda berpapasan dengan gadis kecil, kira kira berusia 38 bulan. Sebut saja ia bernama Amelia. Amelia tumbuh bersama kakak laki-laki yang usianya 13 bulan lebih tua, sebut saja namanya Pukat. Uniknya, Amelia dan Pukat sama-sama memiliki tinggi 95 cm. Jika merujuk pada rata-rata tinggi anak seusianya, Amelia dikategorikan normal, sebab rata-rata anak normal seusianya memiliki tinggi 96 cm. Oleh sebab itu, Amelia dapat dikatakan menerima asupan gizi yang cukup (well-nourished). Di lain sisi, Agus dikategorikan sangat pendek. Sebab, ia seharusnya lebih tinggi 10 cm untuk disebut normal bagi anak seusianya. Secara teknis, Agus mengalami stunting. Stunting atau kekerdilan diartikan sebagai kegagalan pertumbuhan pada anak usia di bawah lima tahun (balita) yang dicirikan dengan tinggi badan yang terlalu pendek. Indikator pendek yang digunakan adalah yang berada di bawah minus dua standar deviasi (<-2SD) dari tabel status gizi WHO child growth standard.

Amelia dapat disebut sudah keluar dari perangkap stunting, sementara Pukat akan tetap terperangkap dan memiliki prospek masa depan yang lebih buruk dibanding adik perempuannya. Kekerdilan yang dialami Agus adalah dampak dari akumulasi eksposur terhadap infeksi dan kekurangan nutrisi yang kronis semenjak dari dalam kandungan hingga 1000 hari setelah kelahiran. Hal ini tidak hanya berdampak pada perkembangan tubuh Agus, namun lebih dari itu, stunting akan memengaruhi perkembangan otaknya secara signifikan. Maria akan melampaui kemampuan kognitif, sosial, dan emosional Agus. Agus juga akan memiliki performa akademik lebih buruk dan berhenti sekolah lebih dulu. Sebagai dampaknya, ia akan menerima lebih sedikit pendapatan saat dewasa. Lebih dari itu, Agus juga lebih berpeluang terkena penyakit kronis seperti serangan jantung, stroke, dan kanker.

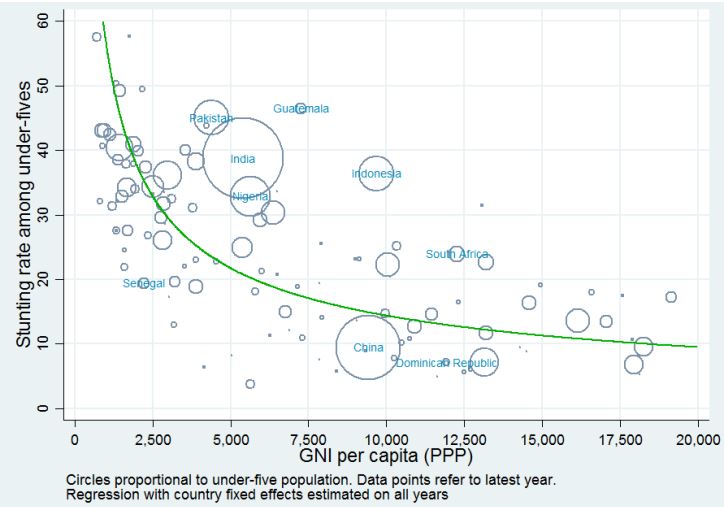

Bank Dunia mengestimasikan sekira 250 juta balita bernasib sama dengan Pukat. Meski jumlahnya terus menurun, target bebas stunting pada tahun 2030 tetap masih jauh dari harapan. Persoalan tingginya prevalensi anak stunting ini kian menyita perhatian banyak pihak, khususnya di negara berkembang. Indonesia sendiri termasuk dalam lima negara penyumbang angka stunting terbesar di dunia bersama Guatemala, India, Nigeria, dan Afrika Selatan.

Perang melawan stunting menjadi bagian dari upaya mewujudkan Sustainable Develoment Goals dalam hal pemenuhan nutrisi untuk ibu dan anak. SDGs menargetkan pada tahun 2030 dunia bebas dari segala macam bentuk malnutrisi, termasuk di dalamnya stunting. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di dunia mulai berlomba dalam melawan persoalan yang mengancam keberlanjutan pembangunan generasi di masa depan serta memiliki biaya ekonomis sanggat tinggi ini.

Income Penalty

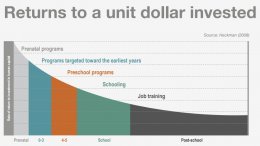

Stunting mengancam perekonomian dengan menelan biaya ekonomis yang sangat tinggi. Biaya ekonomis adalah biaya yang tidak sebenarnya dikeluarkan, akan tetapi biaya yang hadir akibat memilih opsi lain. Dalam hal ini, ketika sebuah negara memilih opsi untuk mengesampingkan program investasi pada nutrsi dan pengentasan stunting, maka ada sejumlah biaya ekonomis yang harus ditanggung, ekonom menyebutnya sebagai income penalty.

Beranjak dari kisah Pukat dan Amelia, mari kita lihat bagaimana sejumlah negara yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi, harus “membayar” income penalty atas ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan persoalan stunting lebih awal. Istilah ini merujuk pada tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah dari seharusnya.

Berbagai studi telah dilakukan untuk menguantifikasi berapa income penalty yang harus dibayar dengan cara mencari tahu asosiasi antara data stunting saat balita dengan pendapatan saat dewasa. Studi yang sangat meyakinkan pernah dilakukan di Guatemala dengan metode longitudinal selama 30 tahun. Tahun lalu Bank Dunia merilis hasil studi serupa dengan menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas. Pertanyaan yang dimunculkan dalam penelitian adalah: