Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang tidak dapat hilang dari kehidupan manusia, dari zaman ke zaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul sebuah kebijakan yang populer dengan istilah “Microcredit”. Kebijakan ini merupakan hasil pemikiran Muhammad Yunus, pendiri Grameenbank yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2006 [1] berkat ide tersebut. Di awal kemunculannya, microcreditdigadang-gadang dapat menjadi solusi yang brilian untuk mengatasi kemiskinan di berbagai negara. Di Indonesia, nilai kredit mikro pada tahun 2015 bahkan mencapai Rp164 triliun, naik 70% dari tahun 2011[2]. Akan tetapi, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa microcredit justru berpotensi menjadi sebuah kegagalan. Mengapa demikian?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, tentu kita harus mengetahui apa itu microcredit. Microcredit adalah penyediaan jasa finansial, dalam bentuk pinjaman, bagi masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses sistem perbankan konvensional[3]. Pada bank konvensional, jaminan merupakan syarat untuk mengajukan pinjaman, dimana hal ini menjadi kendala utama bagi masyarakat miskin. Sementara itu, kredit mikro memungkinkan masyarakat meminjam uang tanpa atau dengan sedikit jaminan harta.

Berkaca pada definisi diatas, kredit mikro dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan akses ke institusi keuangan, masyarakat diharapkan meningkatkan kesejahterannya melalui tindakan produktif, seperti membentuk usaha atau membayar biaya pendidikan. Selain itu, akses ke institusi keuangan juga menyelesaikan salah satu masalah bagi masyarakat miskin, yaitu kurangnya likuiditas.

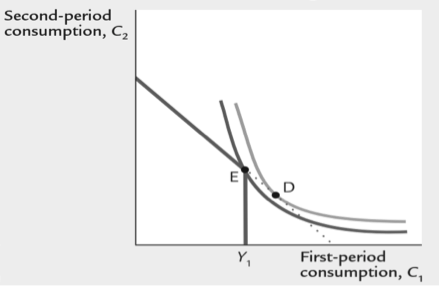

Secara teoritis, Irving Fisher membagi konsumsi menjadi dua periode, yakni saat ini dan masa depan[4]. Bagi seorang konsumen, kepuasan tertinggi ditunjukkan di titik singgung kurva (D dan E) di Gambar 1, dan kurva yang semakin tinggi menunjukkan kepuasan yang semakin besar. Bagi masyarakat miskin, kurangnya likuiditas uang menyebabkan kepuasan yang diperoleh hanya setingkat titik E. Dengan adanya kredit mikro, maka kepuasan yang diperoleh akan naik (di titik D) karena masyarakat miskin dapat memeroleh pinjaman untuk memenuhi konsumsi saat ini.

Masalah ini telah terjadi di Afrika Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Di Afrika Selatan, 94% dari microcredit digunakan untuk kegiatan konsumsi[5]. Akibatnya, saat jatuh tempo mereka tidak dapat membayar utang karena pinjaman yang didapatkan tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Mereka pun terpaksa menjual harta lain yang dimiliki dan semakin menjerumuskan mereka di jurang kemiskinan.

Bagi masyarakat di ambang batas garis kemiskinan, nyatanya microfinance juga tidak mampu mengubah kesejahteran mereka secara signifikan. Masyarakat berpendapatan rendah-menengah cenderung untuk menghindari risiko (risk-averse), sehingga peningkatan kesejahteraan relatif sulit tercapai. Pertanyaannya, apa kaitan perilaku risk-averse dengan perubahan kesejahteraan masyarakat? Berikut sebuah ilustrasi untuk membantu menjawab pertanyaan diatas.

“Yunus adalah seorang pengangguran yang baru saja berhenti dari pekerjaan. Parahnya lagi, saat ini Yunus hanya memiliki uang sebesar Rp500 ribu untuk satu bulan ke depan. Untungnya, ada teman Yunus yang menawarkan dua macam bantuan. Pilihan pertama, Yunus dapat membeli kupon undian seharga Rp500 ribu dengan hadiah utama Rp500 miliar. Akan tetapi, peluang menang undian tersebut hanya 1 banding 10,000. Pilihan kedua, Yunus dapat menanamkan uang tersebut ke perusahaan temannya. Pilihan ini tidak berisiko, tapi Yunus hanya mendapatkan 40 ribu per hari selama satu bulan.”

Apabila anda berada di posisi Yunus, kemungkinan besar anda tidak akan memilih opsi pertama. Jika anda kalah undian, maka anda akan kehilangan uang terakhir yang anda miliki. Dalam kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Yunus akan cenderung menghindari risiko dengan memilih pilihan kedua. Pilihan yang dibuat Yunus mungkin saja berbeda apabila ia memiliki uang lebih banyak.

Kondisi inilah yang menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat miskin. Mereka bisa saja menggunakan dana pinjaman untuk mendirikan usaha. Akan tetapi, mendirikan sebuah usaha tentu memiliki risiko yang besar. Apabila usaha yang didirikan kemudian gagal, pendapatan yang relatif terbatas seringkali tidak mencukupi untuk mengembalikan pinjaman. Bagi yang berhasil, peluang untuk keluar dari ambang kemiskinan pun kecil karena pada tahap awal, efisiensi dari sebuah usaha relatif rendah. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh tidak cukup besar untuk melakukan ekspansi lebih lanjut

Alasan kedua adalah perilaku institusi penyalur kredit dalam memberikan pinjaman. Seringkali institusi penyalur kredit tidak memberikan bantuan, misalnya dalam bentuk pendidikan, bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha. Padahal, umumnya masyarakat miskin tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendirikan usaha.