Di bangku sekolah kita selalu diajarkan bahwa kekayaan alam yang melimpah merupakan modal penting bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain di pentas dunia. Sayang, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Statistik menunjukkan bahwa luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta Km2. Sebagian besarnya sangat cocok untuk lahan pertanian. Orang bilang tanah kita adalah tanah surga. Tongkat dan kayu pun bisa jadi tanaman. Lahan pertanian yang luas lagi subur telah menjadikan produksi komoditas pertanian kita melimpah. Tidak membikin heran bila saat ini Indonesia menjadi negara produsen utama sejumlah komoditas pertanian di kancah global.

Dalam soal beras, misalnya, meski belakangan ini kita harus mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton, produksi di dalam negeri sejatinya melimpah. Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperlihatkan bahwa pada 2016 Indonesia menempati posisi ke-3 sebagai negara penghasil padi terbesar di dunia setelah China dan India dengan produksi mencapai 77 juta ton.

Sayang, beras sebanyak ini ternyata belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dari gejolak harga beras yang merupakan indikasi suplai yang tidak mencukupi. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi beras penduduk Indonesia yang sangat tinggi. Bayangkan, setiap orang Indonesia diperkirakan mengkonsumsi 114 Kg beras dalam setahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Konsekuensinya, peningkatan produksi beras di dalam negeri acapkali tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan beras akibat pertambahan jumlah penduduk

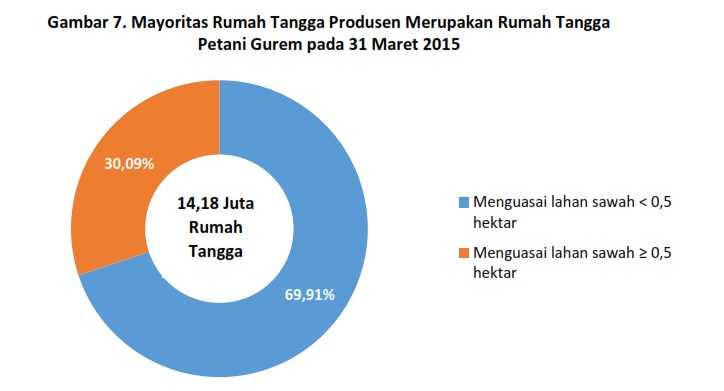

Ironisnya, produksi beras yang melimpah ini ternyata sebagian besarnya merupakan hasil pengorbanan dan jerih payah para petani kecil yang mengelola lahan sawah rata-rata kurang dari setengah hektar (petani gurem). Hasil Sensus Pertanian tahun 2013 yang yang dilaksanakan BPS menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan sawah yang dikelola oleh petani kita hanya 0,2 hektar. Sementara hasil Survei Kajian Cadangan Beras (SKCB) yang dilaksanakan BPS pada Maret 2015 memperlihatkan bahwa sekitar 70 persen rumah tangga tanaman padi merupakan petani gurem.

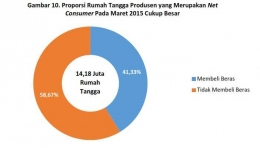

Hasil SKCB juga mengungkap fakta menarik. Sebanyak 41 persen dari total rumah tangga tanaman padi yang mencapai 14 juta rumah tangga ternyata merupakan konsumen neto (net consumers) beras. Rata-rata pembelian beras oleh rumah tangga produsen padi (termasuk net producers) mencapai 2,37 Kg dalam sebulan. Itu artinya, meski merupakan produsen beras, mereka juga harus membeli beras dengan harga pasar karena produksi yang dihasilkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain beras, Indonesia juga berjaya sebagai produsen utama sejumlah komoditas perkebunan, seperti kokoa, kelapa sawit, dan kelapa. Masih berdasarkan data FAO, pada 2016 Indonesia menjadi produsen kelapa sawit dan buah kelapa bulat terbesar di dunia. Sementara untuk biji kokoa, Indonesia merupakan produsen terbesar ke-3 di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana.

Tidak membikin heran bila kemudian Indonesia menjadi eksportir utama komoditas-komoditas tersebut di pasar global. Namun sayangnya, kita lebih banyak mengekspor komoditas (bahan mentah) ketimbang produk turunannya.

Di negeri orang, komoditas-komoditas tersebut nilai tambahnya meningkat karena diolah kembali menjadi sejumlah produk turunan. Dan celakanya, tidak sedikit dari produk-produk turunan tersebut yang kemudian diekspor kembali ke Indonesia.

Cokelat yang merupakan produk turunan biji kakao, misalnya, sebagian besar diproduksi oleh negara-negara Eropa barat seperti Jerman, Swiss, dan Belgia serta Amerika Serikat. Produksi cokelat negara Eropa Barat mencakup 35 persen dari total produksi dunia sementara produksi cokelat Amerika Serikat menyumbang sekitar 28 persen dari total produksi global (Statista, 2015). Mudah diduga, sebagian besar produk cokelat yang dikonsumsi di Tanah Air diimpor dari negara-negara tersebut.

Yang lebih menyediahkan adalah tingkat konsumsi cokelat masyarakat Indonesia ternyata sangat rendah. Boleh jadi, sebagian besar petani kakao di pedalaman Sulawesi tidak pernah merasakan lezatnya menyantap sebatang cokelat meski bahan bakunya diproduksi oleh mereka sendiri.

Kelapa adalah contoh yang lebih miris. Meski kita adalah produsen kelapa terbesar di dunia, ekspor komoditas ini lebih banyak berupa kelapa bulat. Salah satu sentra utama penghasil kelapa di Indonesia adalah Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. Sayang, para petani di Bengkalis lebih senang menjual kelapa bulat ke Malaysia. Di Negeri Jiran, kelapa-kelapa bulat tersebut kemudian ditingkatkan nilai tambahnya. Semua bagian kelapa diolah menjadi produk turunan, mulai dari sabuk, tempurung, hingga dagingnya.

Ini semua tentu adalah potensi yang hilang. Alangkah baiknya bila komoditas-komoditas pertanian yang dihasilkan oleh para petani kita ditingkatkan nilai tambahnya dengan mengembangkan industri produk turunannya. Betapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan betapa besar dampak pengganda ekonomi yang terjadi.

Pemerintah mestinya sadar bahwa salah satu kekuatan besar negeri ini untuk eksis di pentas dunia adalah sektor pertanian. Dan bila hendak menjadi negara industri, kembangkanlah industri yang berbasis produk pertanian (agro industri), agar slogan membangun Indonesia dari pinggiran bisa lebih kelihatan wujud nyatanya. (*)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H