Pada 10 Februari 2017, Universitas Gadjah Mada (UGM) menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Profesor Sheldon Lee Glashow, seorang penerima Hadiah Nobel bidang Fisika (1979). Dua hari sebelumnya, 8 Februari 2017, mulai pukul 13:30 WIB, Prof. Glashow hadir memberikan kuliah umum di Universitas Bina Nusantara dengan topik "How Basic Science Drives Technological Progress". Awalnya, saya tidak memiliki rencana untuk mengikuti kuliah ini, namun tepat pada pukul 11:48 WIB saya menerima surel yang isinya sangat menarik perhatian saya, sehingga kontan saja saya meregistrasikan partisipasi dan memasang aplikasi WebEx di laptop saya karena BINUS University memfasilitasi Webinar untuk kuliah ini. Padahal, surel tersebut hanya memuat sebuah Abstrak pendek dari pembicaraan Prof. Glashow. Bunyinya, sebagai berikut:

"It is often argued that society should invest exclusively in research that is likely to yield immediate practical benefits. There are argument that this policy is unwise and counterproductive. Had scientists such as Faraday and Rontgen focused their attention on socially relevant issues, we may never have developed X-rays and electric motors. It is true that today’s basic science is very costly and that its relation to technological development is often indirect. Nonetheless, this work continues to have an enormous impact on our lives. Indeed, the curiousity-driven search for fundamental knowledge is at least as important to human health and welfare as the search for solutions to specific practical problems."

Terjemahan bebasnya, sebagai berikut:

"Seringkali ada pendapat bahwa masyarakat harus berinvestasi secara eksklusif dalam penelitian yang mungkin untuk menghasilkan manfaat praktis langsung. (Kendati demikian) Ada argumen bahwa kebijakan ini justru tidak bijaksana dan kontraproduktif. Jika saja ilmuwan-ilmuwan seperti Faraday dan Rontgen memusatkan perhatian mereka pada masalah-masalah yang relevan secara sosial, kita mungkin tidak pernah mengembangkan sinar-X dan motor listrik. Memang benar bahwa ilmu dasar saat ini sangat mahal dan bahwa hubungannya dengan perkembangan teknologi sering bersifat tidak langsung. Meskipun demikian, karya (ilmu dasar) tersebut terus memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan kita. Sesungguhnya, pencarian yang didorong oleh rasa ingin tahu akan pengetahuan dasar setidaknya sama penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia dengan pencarian solusi untuk masalah-masalah praktis tertentu."

Mengapa mata saya mendadak terpaku pada Abstrak pendek itu? Di tengah-tengah iklim riset yg meminta manfaat atau penerapan praktis, Prof. Glashow justru menekankan sebaliknya, bahwa argumen kepraktisan dan relevansi sosial sebagai motif utama---bahkan satu-satunya---dari penelitian sesungguhnya malah tidak bijaksana dan melawan produktivitas. Pokok pikiran yang sama diulangi lagi dalam kalimat akhir, bahwa memenuhi kuriositas/keingintahuan tidak kalah urgennya dengan upaya pemecahan masalah praktis. Mengapa kata "at least as important..." dalam kalimat terakhir itu sangat sentral dalam pemahaman kita mengenai riset, sehingga perlu ditandaskan? Saya menduga Prof. Glashow berpijak atas kenyataan bahwa kata-kata tersebut hanya tinggal sebagai "kesadaran implisit" dalam banyak sivitas akademika; dalam arti belum dimengerti sepenuhnya, atau bahkan secara sistematis diabaikan oleh kalangan tertentu.

Penelitian Harus Bermanfaat? Bagi Siapa?

Sekarang, marilah kita bertanya: #Wahai Saudara-saudariku :) .... Jika kita setuju bahwa penelitian mesti bermanfaat bagi kesejahteraan manusia, bukankah peneliti (aktor penelitian) itu sendiri merupakan manusia? Dapatkah kita mengecualikan atau memisahkan peneliti dari himpunan/semesta umat manusia? Saya membayangkan, jika pemikiran Prof. Glashow dalam Abstrak di atas dikalimatkan secara berbeda. Meniru ungkapan SBY, mungkin beliau akan mengatakan, "#Saya #bertanya, apakah peneliti memang tak boleh sehat dan sejahtera (healthy and wealth)?" Lalu, saya tambahkan, "Apakah dia kehilangan haknya yang dijamin oleh konstitusi?" Bukankah Mukadimah Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "memajukan kesejahteraan umum" adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia? Sementara itu, kesejahteraan umum dapat tercapai tidak terlepas dari kesejahteraan yang dipersepsikan oleh individu-individunya, termasuk individu peneliti.

Jangan kita lupa, rasa ingin tahu dan kesejahteraan itu berhubungan erat. Hal ini memiliki basis ilmiah. Dua komponen yang mendasari rasa ingin tahu---yakni (1) penggalian/eksplorasi (kecenderungan untuk mencari situasi yang baru atau menantang) serta (2) penyerapan/absorpsi (kecenderungan untuk melibatkan diri secara penuh dalam situasi tersebut yang dianggap menarik)---berasosiasi dengan indeks kesejahteraan mental (Gallagher & Lopez, 2007). Kesejahteraan mental yang dimaksud di sini bukan hanya sekadar tidak mengalami penyakit mental.

Kesehatan dan kesejahteraan mental dalam hal ini adalah kombinasi antara kepuasan hidup yang nyata dan kecenderungan untuk mengalami emosi positif yang dominan (mengatasi emosi negatif) yang didasari oleh kesadaran akan proses terwujudnya nilai-nilai kehidupan terdalam yang dimiliki oleh manusia. Tidak perlu membayangkan proses memenuhi rasa ingin tahu melalui penelitian sebagai sebuah proses yang "murni egotistik" karena penelitian itu sendiri acapkali, bahkan hampir pasti, melibatkan interaksi antara peneliti dengan orang lain, baik interaksi sosial yang baru diciptakan maupun yang diperkuat melalui serangkaian tahapan riset (hingga penulisan), dan hal ini menghadirkan kesejahteraan sosial tersendiri.

Jangankan dalam dunia penelitian, bahkan dalam dunia kerja sehari-hari, Wang dan Li (2015) memperkuat penjelasan tentang asosiasi yang terbentuk antara rasa ingin tahu dan kesejahteraan mental. Mereka menyatakan bahwa rasa ingin tahu mampu membangkitkan inisiatif pribadi, yaitu perilaku proaktif (berhubungan dengan eksplorasi tadi), bukan reaktif, memulai bertindak dari diri sendiri, dan kegigihan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, inisiatif pribadi ini meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup serta meredam kelelahan emosi.

Bagaimana penerapannya dalam dunia riset? Situasi psikologis semacam itulah yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas (termasuk dalam hal riset). Jadi, berbicara tentang "kesejahteraan peneliti" tidak melulu berkenaan dengan dana penelitian. Dana penelitian mungkin syarat perlu, sedangkan pemenuhan rasa ingin tahu adalah syarat cukupnya. Para dosen dan peneliti yang tercegah atau terhambat pemenuhan akan rasa ingin tahu ini (entah karena tugas-tugas administratif yang luar biasa, atau karena roadmap penelitian yang menekankan aplikasi/terapan hasil, atau karena "penelitian pesanan", dll) sesungguhnya belum sejahtera walaupun insentif yang diperolehnya mungkin tinggi.

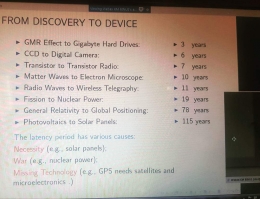

Manfaat yang teraba dari sebuah penemuan atas sebuah riset yang benar mungkin mengambil masa hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya kebutuhan, perang, dan missing technology (seperti tampak dalam Gambar 1, yang disajikan Prof. Glashow). Dalam konteks tertentu, anjuran bahwa penelitian mesti punya manfaat, bahkan bermanfaat sesegeranya (setelah riset selesai), mungkin benar.

Namun dalam konteks yang lain, boleh jadi menjadi tidak benar. Tidak bijak untuk pukul rata. Manfaat dari penelitian karya seorang peneliti bisa juga ditemukan atau disimpulkan oleh orang lain, tidak mesti oleh penelitinya sendiri. Rasa ingin tahu dari peneliti itu sendiri (apalagi yang kemudian terjawab) sudah merupakan sebuah kemajuan tersendiri dalam sains. Tentu saja hal semacam ini sangat "challenging" bagi mindset yang terbiasa untuk bertanya, "Penelitian ini, apa manfaatnya?" (misalnya, pada kita para pembimbing karya ilmiah akhir mahasiswa) karena menganggap "Sains kok untuk sains lagi?". Padahal aggapan tersebut tidak bisa diverifikasi sepenuhnya hari ini, karena yang hari ini tampaknya hanya untuk diri Sains Sendiri ternyata bisa punya Dampak Sosial di kemudian hari bahkan secara berkelanjutan & akumulatif.

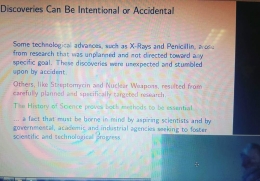

Nobel laureate sungguh menginspirasi saya mengenai diversitas. Bahwa menghargai keragaman dalam penelitian ilmiah dan sains itu sangat mendasar maknanya. Melalui slide presentasinya yang lain (Gambar 2), keragaman kembali ditekankan. Prof. Glashow memberikan pesan agar kita tidak menyepelekan sesuatu yang "aksidental" dalam perkembangan sains/keilmuan. [Kata aksidental malah saya taruh dalam tanda petik karena dalam masyarakat Indonesia yang dikenal religius, orang banyak bilang: Tidak ada hal yang kebetulan (Hanya tampaknya kebetulan)].

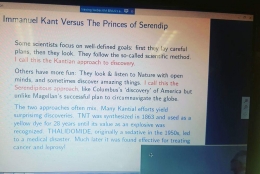

Kalimat beliau yang penting menyangkut Sejarah Ilmu, "Some technological advances, such as X-Rays and Pelicillin, arose from research that was unplanned and not directed toward any specific goal .... Others, like Streptomycin and Nuclear Weapons, resulted from carefully planned and specificially targeted research. The History of Science proves both methods to be essential." Jadi, riset yang disengaja maupun riset yang tak terencana bisa sama baiknya. Sejak awal beliau pun sudah menyampaikan bahwa ada lebih dari satu jalan untuk sampai pada dan melakukan riset (Gambar 3: perhatikan kata "well-defined goals" dan "more fun" di bawah ini). Yang penting tidak membatasi diri.

Masih terkait dengan spirit diversitas, dalam bidang ilmu yang saya geluti, Psikologi sendiri mengakui posisinya ilmu tentang proses mental dan perilaku dengan sekumpulan paradigma/asumsi/pendekatan/filsafat/cara berpikir yang dengan demokratisnya hidup berdampingan. Memang benar, bahwa mazhab teori sosial kritis menyampaikan amanat kepada kita bahwa pengetahuan hendaknya bersifat emansipatoris, bertindak mengubah masyarakat, dan dikontribusikan sebagai nilai guna (utilitas) kepada masyarakat seluas-luasnya. Akan tetapi, kita juga perlu waspada untuk tidak terjebak pada "utilitarianisme", khususnya pada dimensi kelemahan/kekurangannya. Prinsip utilitarian, "mengusahakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang," memang telah menjadi pegangan untuk proyek-proyek pembangunan di Dunia Ketiga (Sudiarja, 2006, halaman 44), tetapi juga bukannya tanpa risiko mengorbankan hal atau pihak yang minoritas atau bahkan nilai kemanusiaan itu sendiri (dalam contoh paling awal dari tulisan ini: Prioritas relevansi sosial mengalahkan, mengorbankan rasa ingin tahu individu).

Kedua, Dr. Dasapta E. Irawan, juga dari Institut Teknologi Bandung, mengkritik kebijakan pendidikan yang menekankan "output artikel jurnal" dan yang mengandalkan "sejumlah kecil indeks ilmiah" (Scopus, ISI Thomson/Web of Science) bahkan mengadvokasi "penerbit besar". Bahwa kebijakan yang kita miliki kurang menghargai keragaman proses dan keragaman luaran penelitian.

Sebagai contoh, Dr. Irawan mengangkat tentang "post publication peer review" (telaah rekan sejawat pasca publikasi) sebagai salah satu ragam kemungkinan untuk menjaga kualitas terbitan ilmiah, sebagai alternatif dari "pre publication peer review" yang telah kita kenal dan gunakan selama ini. Beliau juga menambahkan bahwa untuk mengukur dampak sebuah artikel, kita tidak sepatutnya menggantungkan diri pada Impact Factor Jurnal dalam mana artikel ilmiah itu berada/diterbitkan. Dengan perkataan lain, beliau menawarkan "penafsiran yang lain" bahwa impak publikasi bukanlah metrik formal yang dikeluarkan lembaga-lembaga tertentu atas majalah/berkala ilmiah, melainkan: seberapa banyak artikel dibaca serta disitasi (cited, dikutip) oleh masyarakat. Jadi, ada beragam cara untuk menilai reputasi seorang akademikus, bukan?

Tetap Etis di tengah Keragaman

Uraian yang terinsipirasi kuliah Prof. Glashow di atas mengajak kita untuk mengapresiasi keragaman di sekitar dunia penelitian dan pendidikan di perguruan tinggi pada umumnya. Dengan perkataan lain, ada hal-hal yang patut kita toleransi (Seperti: Baik saja jika mahasiswa bimbingan karya ilmiah mengatakan bahwa ia 'hanya' "ingin mengetahui hubungan antara variabel X dan Y" dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan metode ilmiahnya, meskipun ia belum bahkan tidak dapat mengemukakan manfaat praktis dari penelitiannya itu). Tulisan rekan Kompasianer, "Ingat, Quick Count Punya 3 'Error', Jadi Hasilnya Mungkin dan Boleh Berbeda", juga memperlihatkan keragaman dalam penelitian, tetapi bukan berarti segala sesuatu menjadi relatif. Sebagai contoh, "haram" untuk tidak transparan atau menutup-nutupi proses penelitian.

Di tengah-tengah keragaman, tetap ada juga hal-hal yang tidak dapat kita toleransi. Dalam kabar dunia politik, saat menulis artikel ini, saya teringat tulisan seorang rekan Kompasianer, Rian Ernest, sebagai berikut:

"Sayangnya, sampai dengan akhir masa kerja, hal ini tidak terjadi. Mungkin saja Pak Anies sudah mendelegasikan mayoritas kerjanya kepada PW. Namun delegasi kerja tidak mungkin total menyerahkan semuanya kepada orang lain, tanpa hadir memberikan panduan dan arahan konkret kepada kami. Seandainya Pak Anies lebih intensif hadir dan memimpin kami, tentu produk akhir Deputi D akan lebih baik lagi.Pada titik ini, saya menyadari bahwa peranan dan keunggulan Pak Anies adalah mengajak dan menginspirasi orang untuk mau ‘turun tangan’ dan melakukan sesuatu untuk republik ini. Ini adalah peranan yang sangat penting di tengah apatisme generasi muda untuk berpolitik dan bernegara, dan peranan yang memang paling pas untuk dijalankan Pak Anies. Tetapi menjadi pemimpin dengan kemampuan manajerial yang mumpuni? Ini yang belum bisa dilihat dari Pak Anies."

Saya tidak hendak mengomentari Dr. Anies Baswedan maupun kinerjanya dalam tulisan ini. Namun, ada hal lain yang ingin saya soroti, mirip dengan situasi yang diceritakan oleh Rian Ernest di atas. Dalam persepsi tekanan dan obsesi menelurkan banyak publikasi ilmiah di kalangan dosen (misalnya, untuk menjaga keberlangsungan tunjangan Sertifikasi Dosen, atau mengejar jabatan akademik Guru Besar/Profesor), perlu diakui bahwa ada sebuah gejala subtil dalam dunia pendidikan tinggi kita yang sangat memprihatinkan. Gejala itu adalah "Gift Authorship", yaitu menempatkan nama seseorang sebagai penulis sebuah artikel padahal ia tidak mengerjakan penulisan itu (Yang mengerjakan adalah total orang lain). Hal ini sangat potensial terjadi dalam relasi kekuasaan akademis yang bersifat asimetris (misalnya, antara dosen pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya), dan seyogianya tidak boleh kita toleransi.

Sebuah contoh kasus; seorang dosen meminta mahasiswa untuk menulis artikel berdasarkan penelitian dengan menempatkan namanya (nama dosen tersebut) dalam posisi sebagai penulis (entah sebagai penulis pertama atau penulis dalam urutan kesekian), padahal gagasan penelitian berasal dari mahasiswa yang bersangkutan dan 100% dikerjakan dan dituangkan secara verbal oleh mahasiswa tersebut. Sang dosen berkontribusi memberikan wadah, dana, alat, koneksi, organisasi, motivasi, dan sedikit komentar yang tidak banyak mendalamkan substansi penelitian atau penulisan (dan: tidak menulis juga); namun mempersuasi mahasiswa untuk menuliskan namanya sebagai Penulis (Author) dalam artikel tersebut. Ada lagi; dosen memberikan arahan tugas kuliah kepada mahasiswa berupa menulis paper, lalu artikel-artikel yang ditulis oleh mahasiswa dikompilasi menjadi sebuah buku dengan penulis tunggal: namanya sendiri!

Dosen membetulkan beberapa hal salah-ketik dan tata-tulis, dan nama-nama mahasiswanya diletakkan pada sebuah halaman Kata Pengantar sebagai pihak-pihak yang diucapi terima kasih. Dalam hal-hal tersebut, sesungguhnya dunia riset telah dijungkirbalikkan. Mahasiswa telah "dikorbankan" (tetapi secara halus) untuk memberikan "gift" (hadiah) kepada dosen berupa tempat "yang tidak seharusnya" dalam artikel, sebagai pengarang/penulis/author. Bukankah ini merupakan salah satu wajah "korupsi akademis" kita?

Tinjauan Smith dan Williams-Jones (2012) mengenai etika kepengarangan mengatakan bahwa kata "author" (penulis) berasal dari bahasa Perancis Kuno "auctor" yang berarti "creator, originator" (pencipta), dan harus dibedakan dari kontributor penelitian yang ditempatkan namanya dalam subjudul Acknowledgment (Ucapan Terima Kasih) dalam artikel jurnal ilmiah atau buku. Perlu disadari bahwa meskipun ragam peran dapat terlibat dalam sebuah penelitian, inspirator dan contributor bukanlah author, dan etika kepengarangan hendaknya tetap dijaga.

Kesimpulan

Keragaman dalam penelitian, dan dunia pendidikan tinggi pada umumnya, penting diperhatikan sampai dengan kegiatan-kegiatannya yang paling halus. Kuliah umum dari Nobel Laureate, Prof. Sheldon Lee Glashow memberikan fondasi yang kokoh kepada kita guna mencegah "hegemoni akademis tak terlihat" yang justru bertentangan dengan semangat sains dan keragaman yang didengung-dengungkan sendiri oleh pendidikan tinggi.

Apresiasi terhadap keragaman tidak perlu membuat kita melupakan sifat etis dari tindakan kita selama berproses dalam penyelidikan ilmiah. Kita menolak praktik yang tidak etis; hal ini bukanlah intoleransi, melainkan demi menjaga kesejahteraan insan ilmiah dan publik dari dampak korupsi akademik.

Referensi

Gallagher, M. W., & Lopez, S. J. (2007). Curiosity and well-being. The Journal of Positive Psychology, 2(4), 236–248. doi:10.1080/17439760701552345

Irawan, D. E. (2017). Implementasi Permenristekdikti No 20/2017: Beberapa pemikiran untuk melaksanakannya. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4657729.v1

Parry, R. (2014, June 22). Episteme and techne. Retrieved February 16, 2017, from https://plato.stanford.edu/entries/episteme-techne/

Smith, E., & Williams-Jones, B. (2012). Authorship and responsibility in health sciences research: A review of procedures for fairly allocating authorship in multi-author studies. Science and Engineering Ethics, 18, 199-212.

Sudiarja, A. (20106). Norma-norma di taman etika. Dalam I. Wibowo & B. Herry-Priyono (Ed.), Sesudah filsafat: Esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno. Yogyakarta: Kanisius.

Wang, H., & Li, J. (2015). How trait curiosity influences psychological well-being and emotional exhaustion: The mediating role of personal initiative. Personality and Individual Differences, 75, 135–140. doi:10.1016/j.paid.2014.11.020

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H