Sebetulnya, soal perilaku korupsi yang hampir sempurna menjadi 'budaya' dapat dengan mudah dipahami. Sebab, korupsi adalah saudara kandung dan sulung dari perkoncoan tak senonoh (kolusi) maupun keberpihakan sesat (nepotisme).

Kita memang tak mungkin menuding kapitalisme, sosialisme, komunisme, bahkan pancasilaisme sebagai lingkungan subur yang mewadahinya. Walaupun korupsi-kolusi-nepotisme itu tak lagi sekedar endemi-- wabah penyakit yang menyerang dalam lingkup terbatas -- tapi sudah meluas (epidemi) bahkan mendunia (pandemi).

Biang sejatinya adalah 'nafsu' yang bersemayam lekat pada setiap manusia. Tapi kita tak sedang membahas 'iman' yang mampu berperan ganda untuk mengendalikan sekaligus merayakannya.

+++

Komisi Pemberantasan Korupsi -- disingkat sebagai KPK -- adalah lembaga negara yang dilahirkan melalui rahim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 setelah wabah korupsi-kolusi-nepotisme berkembang biak dan menyebar luas selama berpuluh tahun. Kesadaran yang diikuti kesepakatan kolektif kita terhadap mara-bahayanya mencapai puncak ketika kekuasaan Suharto dan Orde Baru hampir membinasakan bangsa ini. Terpicu oleh kebangkrutan ekonomi tahun 1997-1998 yang kemudian menguak krisis multi-dimensiyang sesungguhnya. Bukan hanya pada peran dan fungsi lembaga eksekutif negara, tapi juga legislatif yang semestinya diisi oleh wakil-wakil yang sungguh-sungguh dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia.

Memang bukan hanya Suharto yang didesak 'rakyat' untuk mundur meninggalkan jabatan dan kekuasaan yang dikangkanginya selama 32 tahun. Tapi juga legislator yang resmi terpilih mengisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Pemilihan Umum tahun 1997 sebelumnya. Masa jabatan dan kekuasaan mereka yang terpilih saat itu mestinya hingga 5 tahun kemudian (2002). Tapi menyusul runtuhnya nilai tukar rupiah, melonjaknya harga-harga, dan kelangkaan bahan pokok waktu itu -- mereka yang sesungguhnya bertanggung jawab karena mewakili rakyat Indonesia karena memilih dan menetapkan Suharto naik kembali sebagai Presiden kita -- kemudian dipaksa turut berakhir dengan menunaikan satu amanah tersisa: menyelenggarakan Pemilihan Umum ulang terhadap wakil-wakil rakyat 'baru' yang berasal dari aneka partai politik yang menjamur setelahnya.

Maka sejak Pemilui 1999, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat hingga daerah, merupakan wajah-wajah baru yang sebelumnya berada di luar lingkaran kekuasaan Suharto dan Orde Baru. Memang tak semuanya tokoh anyar. Banyak juga wajah lama yang dikenal luas sebagai bagian maupun kroni Orde Baru yang menyebar dan menyusup diantara partai-partai baru itu. Sebab Gerakan Reformasi yang disepakati memang bukan ditujukan untuk memberangus -- apalagi membinasakan -- saudara sebangsa dan setanah air. Meskipun mereka dan kelompoknya telah nyata terbukti keliru, menyusahkan, dan menyebabkan kita semua cemas dan terpuruk. Tak seperti sikap yang dipilih Indonesia terhadap pengikut PKI dan komunisme setelah gagal melakukan upaya kudeta tahun 1965 lalu.

Gerakan Reformasi sejatinya dicanangkan sebagai upaya koreksi seluruh bangsa terhadap perkeliruan kolektif dalam menyikapi budaya korupsi-kolusi-nepotisme yang pernah demikian merajalela. Prilaku yang membuka jalan bagi kehadiran rezim pemerintahan represif dan otoriter. Ketika itu kritik, pandangan, maupun suara yang berbeda dengan selera penguasa bisa -- dan pernah -- dituding sebagai pengkhianat dan musuh bersama.

Dengan kata lain, Gerakan Reformasi yang bergulir setelah eskalasi persoalan bangsa mencapai puncak ketika sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti tewas diterjang peluru aparat saat berunjuk rasa -- diikuti oleh peristiwa penjarahan massal yang menyertakan begitu banyak korban terbunuh dan diperkosa -- adalah ikhtiar dan upaya bersamaseluruh rakyat untuk bangkit kembali, memperbaiki kekeliruan, memperkokoh persatuan, dan mengejar ketertinggalannya menggapai cita-cita yang dicanangkan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan lebih dari setengah abad sebelumnya.

+++

Tapi jangan bayangkan tersebarnya kabar tentang keadaan yang berlangsung di Nusantara hampir 20 tahun lalu itu seperti sekarang. Seperti ketika pengawal yang membisikkan pesan Ibu Negara agar Presiden merapikan rambutnya yang berantakan saat berpidato di depan khalayak di Singapura beberapa waktu lalu yang bisa segera viral -- tersebar luas -- hanya dalam hitungan menit.

Di masa itu, apa yang berlangsung di ibukota Jakarta, tak mudah segera diketahui -- apalagi dipahami -- masyarakat di kota-kota lain. Bahkan penghuni kawasan perumahan Bintaro pun tak menyadari kalau kerusuhan mulai merebak di sekitar Grogol setelah Elang Mulia Lesmana dan kawan-kawannya tewas.

Kabar demikian selalu terlokalisir.

Tak ada media -- televisi, radio, bahkan koran -- yang berani memberitakannya dengan gamblang. Sementara jumlah masyarakat yang memiliki komputer dan akses internet sehingga dapat mengikuti berita online yang saat itu baru mulai berkembang pun, sangat terbatas. Begitu pula jumlah pemilik telepon genggam yang teknologinya masih sangat sederhana karena baru tersedia untuk layanan suara dan pesan pendek (teks). Biayanya pun masih mahal.

+++

Bayangkanlah jika di saat genting pertengahan bulan Mei 1998 itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) -- yang kini terpisah menjadi Tentara Nasional Indonesia(TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) -- berpihak pada salah satu kubu politik. Kita sangat bersyukur sekaligus berterima kasih karena warga negara terpilih dan terlatih itu memilih sikap untuk berdiri di atas semua golongan, mengedepankan keutuhan persatuan bangsa, dan mengawal lahirnya cita-cita reformasi.

Sikap kesatria TNI tak berhenti di sana. Bahkan mereka segera mereformasi diri sendiri. Mengorbankan peran istimewa yang diperoleh melalui penerapan kebijakan Dwi Fungsi ABRIyang berlangsung sebelumnya. Di satu sisi, kebijakan tersebut memang menjadi strategi jitu Suharto agar bisa mengembangkan praktek kekuasaan represif dan otoriternya. Tapi di sisi lain kita pahami pula sebagai upaya menghalalkan cara lembaga pertahanan Nasional itu mengatasi kebutuhan pembiayaan belanja maupun operasionalnya.

Kemudian kita menyaksikan tak ada lagi fraksi khusus yang diisi oleh wakil mereka di DPR. Fungsi pertahanan kedaulatan bangsa (TNI) dipisahkandari penjaga ketertiban dan keamanan (POLRI). Seluruh keterlibatan lembaganya dalam praktek bisnis pun dilikuidasi negara. Mereka (TNI) ikhlas dan bertekad menegakkan profesionalitasnya dan kembali ke barak.

Tapi, sudahkah bangsa ini memberikan penghargaan layak dan mesti terhadap semua pengorbanan dan kesungguhan tekad yang telah mereka lakukan?

+++

KPK lahir dan hadir karena korupsi-kolusi-nepotisme telah merajalela, dan lembaga penegakan hukum yang ada -- tentunya kepolisian dan kejaksaan -- dipandang tak mampu melakukan tugas dan fungsi untuk memberantasnya.

Hal tersebut yang tegas tersurat dan tersirat pada pertimbangan (butir huruf b) pada UU Nomor 30 tahun 2002 itu.

Tidakkah cukup jelas bahwa kehadiran lembaga khusus pemberantas korupsi itu merupakan tekad sekaligus jawaban kita semua untuk menyikapi situasi darurat akibat prilaku lancung yang memang telah membudaya?

Sejak pertama kali hadir hingga hari ini, KPK telah berulang kali mengungkap berbagai kasus korupsi yang masih saja dilakoni berbagai aparat negara. Bahkan termasuk mereka yang berfungsi resmi untuk menegakkan keadilan hukum tapi justru diragukan efektifitas dan efisiensinya dalam memberantas tindak pidana korupsi oleh UU 30/2002 yang memayungi lembaga anti rasuah itu : hakim, jaksa, polisi, dan termasuk pengacara. Juga sejumlah wakil rakyat yang mengisi gedung-gedung parlemen mulai tingkat pusat hingga daerah.

Melihat kasus demi kasus yang terus bermunculan ke permukaan, wajar jika ada yang bertanya soal kemampuan lembaga itu 'menasbihkan' efek jera. Apalagi jika memperhatikan kualitas peran dan posisi tokoh-tokoh yang terjerat oleh mereka. Seolah-olah benar bahwa praktek korupsi adalah hal yang niscaya dalam struktur kekuasaan dan pengelolaan negara ini. Tertangkap tangan dan menjadi pasien lembaga anti rasuah itu hanya soal 'nasib sial'.

Artinya, tindak pidana korupsi di negeri ini memang sudah sangat gawat. Bukan hal yang sungguh-sungguh diyakini semua orang sebagai sesuatu yang terlarang dan memalukan. Justru masih (terlalu) banyak yang memaklumi dan menganggapnya wajar.

Jadi, pertanyaan gelisah soal kemampuan KPK membangkitkan dan menyebar-luaskan efek jera itu, sesungguhnya bukan dikaitkan pada kesia-siaan lembaga yang terbukti strategis menjalankan peran dan fungsinya mengungkap kasus-kasus raksasa sekaligus memalukan bangsa. Tapi justru pada kesadaran tingkat keparahan'penyakit' sosial itu dalam menjangkiti perilaku dan pola hidup sehari-hari masyarakat Indonesia hari ini.

+++

Tentu sangat tak masuk akal ketika sejumlah oknum dari lembaga-lembaga yang selama ini justru menjadi sasaran operasi kerja KPK -- sementara sebagian diantaranya justru dibuktikan atau setidaknya diduga kuat oleh lembaga independen anti-rasuah tersebut telah melakoni praktek lancung yang kita kutuk bersama -- beramai-ramai melancarkan aksi perlawanan dan upaya pelemahan.

Sejarah telah mencatat lebih dari sekali prahara dan gonjang-ganjing tak perlu menimpa lembaga yang terpercaya memberantas tindak pidana korupsi itu. Terutama ketika kegiatannya menyentuh pejabat tinggi kepolisian. Mula-mula Antasari Ashar yang tersangkut kasus pembunuhan, meringkuk dipenjara, lalu menyatakan sesuatu yang tak beres pada kasus yang menimpanya setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman. Hingga kini kejelasan lebih lanjut dari pernyataan kontroversialnya menjelang putaran pertama Pilkada DKI yang juga diikuti oleh Agus Yudhoyono itu, masih abu-abu.

Kemudian kasus 'cicak vs buaya' yang melibatkan Susno Duadji saat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Chandra Hamzah dan Bibid Samad Rianto selaku pimpinan KPK juga sempat dipidanakan -- diduga terpicu langkah mereka menindak korupsi yang melibatkan petinggi Polri -- walau akhirnya dibebaskan setelah berkembang jadi polemik panjang.

Setelah itu, 2 pimpinan lembaga KPK periode berikutnya terpaksa berhenti di tengah masa tugas gara-gara sejumlah tuduhan 'ecek-ecek' setelah mengeluarkan 'pernyataan yang dianggap menghambat jalan' Budi Gunawan menuju puncak kekuasaan tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia. Abraham Samad dituduh terlibat pada pemalsuan KTP dan Kartu Keluarga. Sementara Bambang Widjajanto -- pimpinan KPK lain yang seangkatan dan 'seperistiwa' dengannya -- dituding kasus keterangan palsu pada sengketa Pilkada saat yang bersangkutan menanganinya ketika masih berprofesi sebagai pengacara.

Memang sangat wajar jika banyak yang mempertanyakan kesesuaian antara iktikad pemberantasan korupsi dengan sikap yang dipertontonkan selama ini.

Ketika Anda terserang penyakit dan sudah dalam kondisi darurat di rumah sakit, apakah masih mempermasalahkan bagaimana para dokter menggunakan naluri dan segenap kemampuannya untuk menangani dan mengambil tindakan, hanya karena cara para suster bertegur sapa atau tukang sapu yang memindahkan tas pasien yang tertinggal di ruang tunggu tapi lupa mengabari?

Etika dan sopan santun para perawat yang membantu dokter-dokter bekerja menangani pasien memang harus memenuhi standar kapatutan dan kelaziman yang berlaku. Begitu pula profesionalitas dan kejujuran tukang sapu yang bekerja di sana. Hal-hal demikian memang perlu segera dibenahi. Tapi cukuplah dilakukan secara internal tanpa harus dihebohkan begitu hebat hingga pakai Panitia Angket segala.

+++

Jajak pendapat Majalah Tempo edisi 17 September 2017 yang diikuti 705 responden, 75% diantaranya menyatakan tidak setuju terhadap kenaikan dana partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya 18% yang setuju sedangkan sisanya menjawab tidak tahu.

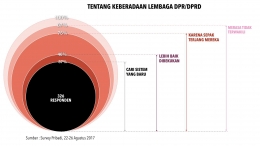

Dari 326 teman maupun temannya-teman saya yang jadi responden -- umumnya mereka dari kelompok masyarakat menengah ke atas dan berpendidikan tinggi :

- 87% merasa tidak terwakili oleh mereka yang duduk di DPR/DPRD;

- 75% percaya kekisruhan yang berlangsung di negeri ini disebabkan sepak terjang para anggota DPR/DPRD yang ada sekarang;

- hampir setengah (46%) setuju DPR/DPRD hari ini perlu dibekukan; dan

- lebih dari sepertiga (37%) sependapat untuk mencari dan mengembangkan sistem perwakilan rakyat yang baru menggantikan yang ada sekarang.

Korupsi hampir tak lazim dilakukan seorang diri. Selalu disertai dengan perkoncoan jahat dan keberpihakan pada kepentingan sempit.

Bagi saya dan sangat mungkin juga disetujui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia -- mengingat iktikad bersama kita untuk mengupayakan koreksi kolektif terhadap kesalahan masa lalu melalui Gerakan Reformasi 1998 -- hal yang paling disesalkan dan amat sangat disayangkan adalah terseraknya fakta-fakta tindak pidana korupsiyang melibatkan para anggota DPR, DPD maupun DPRD yang terpilih melalui tata cara yang justru paling demokratis sejak republik ini merdeka.

Sebab, kepada merekalah sesungguhnya bangsa Indonesia menyerahkan tugas pokok dan fungsi mengawal cita-cita Reformasi. Wa bil khusus, pemberantasan korupsi yang secara konstitusional telah kita akui sebagai musuh utama dan pertama bangsa melalui UU Nomor 30 tahun 2002 itu.

Berbagai indikasi dari temuan survei 'kecil' yang dijelaskan di atas -- meskipun terbatas dan tidak mewakili suara publik secara keseluruhan -- selayaknya mereka sikapi secara bijaksana. Bagaimanapun, hal itu mencerminkan rasa kecewa bahkan putus asa yang begitu parah dari (sebagian) masyarakat pemilih. Maka sangatlah tidak bijak jika para anggota legislatif yang ada sekarang masih begitu bernafsu 'menegakkan' kehormatannya sambil 'mencari-cari' kekhilafan pihak lain, apalagi lembaga seperti KPK yang sementara ini 'lebih dipercaya dan dihormati' dibanding mereka.

Gelombang ombak laut itu masih nikmat ditunggangi (surfing) hingga ketinggian tertentu. Tapi jangan tunggu ia mengamuk (tsunami) hingga meluluh lantakkan semua yang tersapunya.

Jika berkenan dan sungguh-sungguh -- meskipun sempit -- masih ada waktu tersisa bagi mereka untuk kembali ke 'khitah' Gerakan Reformasi hampir 20 tahun lalu itu. Belajarlah dari semua pengalaman pahit yang mengakhiri setiap kekuasaan yang pernah tegak sejak negara ini berdiri. Artinya, tak ada kesabaran yang tak berbatas. Semua 'pesta' tak pernah selamanya dan pasti berakhir.

+++

Kita pernah gagal dan menghadapi masalah yang kompleks -- terutama terkait soal penyalah-gunaan kekuasaan hingga menjadi represif dan otoriter -- ketika menerapkan kebijakan Dwi Fungsi ABRI saat pemerintahan Orde Baru dulu.

Tapi meniadakan seketika peran serta TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu menyerahkan sepenuhnya kewenangan terkait hal itu kepada Kepolisian, ternyata tak berjalan mulus. Dalam beberapa hal -- terutama jika menelisik sepak terjang oknum-oknum kepolisian yang terlibat di berbagai tindak pidana korupsi selama ini -- justru semakin ruwet.

Sejak Suharto memberhentikan dirinya sendiri pada 21 Mei 1998 lalu, hingga hari ini, masa yang telah kita lalui sama sekali tidak sebentar. Jika ingin dan bersungguh-sungguh membenahi diri maka 20 tahun adalah waktu yang mestinya cukup bagi siapapun. Termasuk korps Kepolisian maupun Kejaksaan RI. Dua institusi yang ditengarai tak efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi hingga kita perlu mendirikan lembaga KPK sebagaimana amanah UU 30/2002.

Jadi, bukan KPK yang perlu dipertanyakan.

Tapi justru efektifitas dan efisiensi lembaga legislatif -- yang terus-menerus dilanda aneka ragam kasus korupsi itu -- yang sesungguhnya paling perlu ditinjau ulang.

KPK jelas masih sangat kita perlukan.

Sebab, kepada merekalah kita masih dapat menggantungkan harapan soal pemberantasan korupsi. Meskipun mereka tak mampu menangani semua, dan kesungguhan kerja yang dilakukan selama ini tetap belum efektif membangkitkan efek jera.

Sementara itu, justru kedudukan, peran, tugas, dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti kepolisian dan kejaksaanlah yang mestinya perlu difikirkan ulang. Sebab, mereka yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bangsa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi -- tapi karena dipandang tak efektif dan efisien sehingga kita perlu membentuk KPK yang ditugaskan khusus menanggulanginya -- faktanya belum melakukan pembenahan diri yang sepatutnya.

Alih-alih mencanangkan dan melakoni reformasi internal pada diri masing-masing. Mereka justru berulang kali 'mendemonstrasikan gerakan perlawanan' yang kontra-produktif terhadap cita-cita yang kita sematkan sebagai latar belakang berdirinya KPK. Hal yang semakin runyam karena DPR pun tak sungguh-sungguh memprioritaskan pembenahan dan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi mereka.

+++

Kita tak dapat lagi memungkiri kenyataan perlunya dobrakan serius terhadap labirin yang menyesatkan langkah-langkah selama ini.

Salah satu hal penting yang termuat pada publikasi terakhir Yusof Ishak Institute tentang 'Trend in Southeast Asia, The Indonesia National Survey Project: Economy, Society, and Politics' (2017) adalah soal tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai institusi yang ada. Dari 1.620 responden dewasa yang diwawancarai dan tersebar di seluruh Indonesia, TNI memperoleh nilai yang tertinggi (90.2%); sementara yang terendah diberikan pada partai-partai politik (45.8%). KPK sendiri menempati urutan kedua tertinggi (83.1%) dan DPR justru pada urutan kedua terendah (55.4%). Kepolisian sendiri hanya memperoleh 70.3 persen.

Pada kenyataan yang kita temui sehari-hari, secara de facto keterlibatan TNI sesungguhnya telah sering dilakukan dalam berbagai kegiatan operasional lapangan. Mulai dari pengerjaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil, pembukaan sawah-sawah baru, hingga menjaga ketertiban umum di fasilitas-fasilitas strategis pada situasi tertentu, seperti bandar udara, pelabuhan, dan titik-titik penyeberangan saat puncak musim mudik.

Beberapa waktu terakhir ini, pelibatan mereka lebih jauh untuk mengatasi kondisi keamanan dan ketertiban tertentu yang semakin darurat -- terutama terkait soal terorisme dan peredaran gelap narkoba -- memang sudah mulai dibicarakan intensif.

Lalu mengapa tak kita libatkan saja TNI pada KPK?

Jilal Mardhani, 15-9-2017

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H