Kata "maaf" atau "ampun" menjadi sangat populer hari-hari ini. Segera setelah se-buah video sangat pendek dari yang berisi ceramah agama dari Ustad Abdul Somad (UAS) menjadi viral, orang ramai men-desak guru agama itu untuk meminta maaf.

Pasalnya, menurut sebagian orang, UAS telah melecehkan dan melukai hati pe-nganut agama Kristen/Katolik. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya justru merasa desakan permintaan maaf seba-gai tidak relevan.

Dan kita tahu anti klimaksnya. Di hadapan insan pers, seusai bertemu dengan dan mengklarifikasi kasusnya di Kantor Ma-jelis Ulama Indonesia (MUI), UAS menya-takan tegas, bahwa dia tidak perlu meminta maaf.

Alasannya, apa yang diajarkannya dan yang terekam dalam video itu dilaku-kannya dalam forum terbatas dan tertutup dan dilakukan sebagai bagian dari peng-ajaran inti keyakinan agama kepada pemeluknya.

Sebagai tokoh/guruagama, beliau merasa wajib mengatakan kebenaran iman kepa-da pengikutnya, jikapun kebenaran itu menyakitkan bagi pihak lain.

Di tengah silang pendapat yang berse-liweran di ruang publik, sangat lahsulit menemukan kajian argumentatif yang mencoba membahas fenomena "me-maafkan" secara meyakinkan. Ini terjadi lantaran berbagai kajian dan pendapat itudilakukan dengan rujukan utama pada ajaran agama.

Demikianlah, UAS merasa tidak perlu me-minta maaf karena ajaran agamanya mewajibkan dia menyatakan kebenaran iman. Dan bahwa kebenaran imanitu, kalau pun kemudian menjadi "batu san-dungan" bagi orang lain, itu risiko yang harus diterima.

Bagi UAS, masalahnya bukan apakah seseorang yang menyatakan kebenaran agama itu harus meminta maaf atau tidak ketika inti ajaran agama itu melukai orang lain.

Masalahnya adalah apakah seorang guru atau tokoh agama mau dan berani menya-takan kebenaran (iman) atau sekadar mengkrompromikan dirinya dengan ke-pentingan publik.

Refleksi filosofis tidak bisa dilakukan cepat-cepat atas suatu fenomena. Argu-mentasi filosofis tidak pernah dimaksud-kan untuk menjawab pertanyaan-perta-nyaan wartawan atau keingintahuan publik secara segera.

Seorang yang melakukan kajian filosofis perlu waktu untuk menarik diri dan kemudian merefleksikannya, mempertimbangkan berbagai narasi mengenainya, menyusun argumentasi, sebelum kemudian menya-takannya secara publik.

Selain itu, argumentasi filosofis yang ingin mendasarkan diri SEMATA-MATA pada kekuatan nalar, tidak hanya menolak argu-mentasi agama sebagai satu-satunya rujukan, tetapi justru dapat memper-soalkannya.

Hal terakhir dapat menjadi tema filosofis yang menarik, misalnya mempertanyakan mengapa sebagian orang Indonesia (le-bih) suka merujuk sesuatu kepada dok-trin keagamaan?

Apakah sumber kebijaksanaan hidup lainnya telah kehilangan otoritasnya sama sekali di hadapan terlalu kuatnya argu-mentasi agama? Biarkan pertanyaan-per-tanyaan ini menjadi tema ulasan dalam publikasi lainnya.

Saya justru tertarik untuk memberikan beberapa catatan awal refleksi filosofis saya atas fenomena "maaf" dan "saling memaafkan".

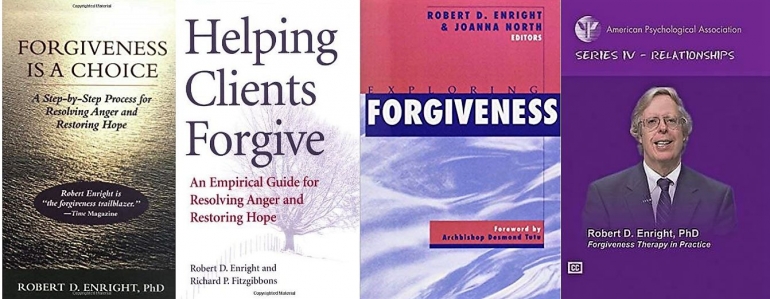

Dan beberapa pikiran dalam tulisan ini sangat dipengaruhi oleh Profesor Robert Enright, seorangpendiri "Forgiveness Sci-ence dalam beberapa publikasinya (Untuk sekadar menangkap secara singkat pe-mahaman Prof. Enright mengenai peng-ampunan, lihat misalnya artikel ini).

Dua Alasan

Sebagai ahli psikologi pendidikan dan pendiri "Forgiveness Science" yang telah mendampingi ribuan orang yang berjuang memaafkan "orang yang telah bersalah kepadanya", Prof. Enright menemukan bahwa memaafkan sebagai kebijaksaan tradisional (dia merujuk terutama kepada ajaran Kristiani yang selalu konsisten mengajarkan pentingnya memaafkan, bahkan kepada musuh sekalipun) seakan tidak menjadi fokus penelitian dan pub-likasi para psikolog sebelum tahun 1985. Ada dua alasan utama yang dapat ditelusuri, terutama dari disiplin ilmu psikologi.

Sederhananya, memintamaaf itu seakan-akan merendahkan individualitas dan subjektivitas seseorang. Apalagi itu dilakukan demi alasan agama mengingat agama (terutama agama Kristen) sedang tidak menjadi rujukan moral hidup sebagian besar orang Barat.

Menariknya, masih menurut Prof. Enright, posisi semacam ini jugadipengaruhi oleh pandangan filosofis filsuf tertentu. Dalam hal ini, Beliau misalnya merujuk secara eksplisit kepada Friedrich Nietzsche yang beranggapan bahwa memaafkan atau meminta maaf itu tanda kekerdilan, suatu moral budak yang merendahkan subjektivitas seseorang.

Padahal, temuan psikologi justru menegaskan bahwa meminta maaf itu tidakhanya menegaskan tingkat atau level kesehatan mental seseorang, tetapi juga tingkat peradaban.

Kebijaksanaan tradisional mengatakan bahwa "melakukankesalahan itu manusiawi, tetapi memberi maaf atau mengampuni itu ilahiah" tampaknya menjadi penawar terhadap pandangan Nietzsche dan para pengikutnya.

Kedua, para ilmuwan ilmu sosial sendiri -- terutama ilmuwan besar bidangpsikologi sekaliber Sigmund Freud, Karl Jung, atau Alfred Adler -- tidak merefleksikan pentingnya meminta maaf atau memaaf-kan secara cukup meyakinkan. Menurut Prof. Enright, Sigmund Freud justru menaruh perhatian berlebihan pada konflik, tertutama pada apa yang disebut-nya sebagai prinsip kenikmatan.

Kita tahu, individu dalam pemikiran Freud memiliki tiga kepribadian, yaknidiri yang sadar (ego), diri yangtidak sadar (id) dan superego.

Perilaku diri yang sadarumumnya "digerakkan" oleh diri yang tidak disadari, dan celakanya, itu adalahbentukan atau identitas diri yang terbentuk karena usaha seseorang menyesuaikandirinya dengan tuntutan superego (Catatan: Kajian ini bisa menarik, misalnya untuk menjawab pertanyaan mengapa rujukanmaaf dan meminta maaf di Indonesia cenderung lebih diarahkan ke ajaran agama.Tetapi itu perlu refleksi dan bacaan yang lebih mendalam).

Masih menurut Prof. Enright, karya-karya Alfred Adler lebih difokuskan padahakikat holistik manusia, di mana spiritualitas diposisikan sebagai bagianpenting darinya.