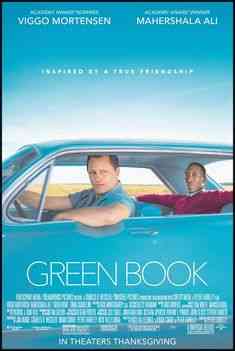

Baru-baru ini penulis menonton sebuah film berjudul Greenbook (2018). Film ini bercerita mengenai seorang maestro piano berkulit hitam bernama Don Shirley, ia melakukan tur keliling kota di Amerika untuk menampilkan musik, dalam perjalanannya ia ditemani oleh supir berkulit putih bernama Tony Lip. Secara lebih rinci film ini mengisahkan pengalaman Don Shirley yang mengalami diskriminasi oleh orang kulit putih, ia hanya diapresiasi berkat kejeniusannya dalam menciptakan musik dan itu tidak cukup untuk membuat dirinya diperlakukan setara oleh orang kulit putih. Don Shirley tidak diperkenankan untuk makan satu meja dengan bangsa kulit putih meski baru saja mempersembahkan aransemen musik yang bermutu dihadapan para tamunya. Ia juga dilarang menggunakan kamar mandi yang sama dengan mereka dan hanya disediakan kamar mandi kecil terpisah dari hotel orang-orang kulit putih berada.

Selain menonton film, penulis turut membaca artikel yang membahas persoalan rasisme. Artikel tersebut mengulas persoalan rasisme yang pernah terjadi di Amerika ; seorang manajer motel, James Brock, menaburkan sebuah cairan asam ke sebuah kolam renang agar orang kulit hitam tidak berada satu kolam dengan orang kulit putih. Polisi datang untuk menengahi perkara tersebut, dapat dilihat dari kedua foto diatas. Orang-orang pada saat itu menyatakan James Brock sebagai korban dalam insiden tersebut, bukan sebaliknya.

Kenyataan yang memilukan, mengetahui bahwa rasisme ini terjadi pada tahun 1960-an, tidak terpaut jauh dengan waktu kita hidup, sekitar 60 tahun lalu sekat antara kulit hitam dan kulit putih masih sangat kuat mengakar di Amerika. Sekat sosial itu berlaku pada sekolah, kesehatan, perpustakaan dan fasilitas publik lainnya dan kulit putih mendapat kualitas yang lebih baik dalam memperoleh akses tersebut.

Usainya perang dunia II pada tahun 1945 merupakan momentum bangsa-bangsa lepas dari cengkraman kolonialisme diiringi dengan hiruk-pikuk untuk membangun peradaban yang berbasis kemanusiaan, hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan derajat. Hal ini membuat penulis bertanya, jika periode pascakolonial rasisme masih menjadi hal lumrah, lalu bagaimana orang Barat memperlakukan bangsa non kulit putih saat mereka berada di puncak kolonialisme ? bagaimana mereka menggambarkan masyarakat yang mereka jajah? bukankah lebih mengerikan dibandingkan dengan pascakolonial ? apa anggapan mereka mengenai keberadaan masyarakat yang mereka jajah ? selepas bertanya tentunya penulis menemukan jawaban yang dicari.

Kali ini penulis membaca sebuah karya sastra di masa kolonial. Seperti ungkapan klise bahwa karya sastra merupakan cerminan mengenai keadaan masyarakat pada masa tertentu. Masa kolonial, sebetulnya satu periode sejarah -sebelum era globalisasi- yang didalamnya interaksi secara intens terjadi antar masyarakat, bangsa dan budaya. Namun masa kolonial bukan pengalaman yang menyenangkan, perjumpaan antar masyarakat pada periode ini ditandai dengan adanya penakluk dan yang ditaklukkan, penjajah dan terjajah. Pola relasi kuasa yang timpang menyebabkan adanya identitas budaya yang berbeda. Kulit putih dengan leluasa dapat berbicara apa saja mengenai masyarakat yang mereka jajah sebagai orang inferior, biadab, irasional, buruk, malas, picik dan sebagainya. Sementara itu, bangsa kulit putih mendeskripsikan diri mereka sebagai sosok superior, beradab, rasional, pusat dan seterusnya.

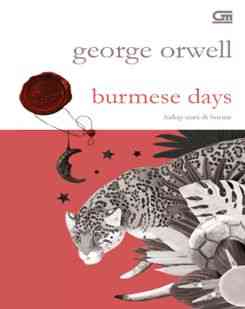

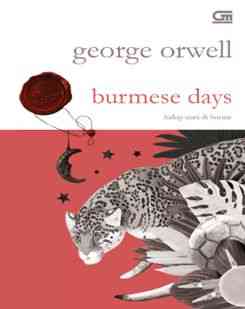

Novel berjudul Burmese days hidup mati di Burma tulisan Goerge Orwell dapat dijadikan acuan untuk melihat kondisi masyarakat tanah jajahan di masa kolonial. Novel ini memiliki latar waktu dan tempat yang berbeda dari kedua contoh di atas namun tetap memiliki esensi yang sama, diskriminasi kulit putih kepada orang-orang non kulit putih. Terinspirasi dari pengalaman Orwell saat ia menjadi Polisi Imperial Inggris di Burma yang saat itu berada diperintah British India. Orwell, melalui novel ini, menggambarkan rasisme bangsa kulit putih terhadap masyarakat Burma sebagai jajahan mereka.

Bercerita mengenai tokoh utama bernama Flory, lelaki Inggris yang menghabiskan waktunya di Burma sebagai kepala polisi administrasi di wilayah pedesaan Burma. Ia banyak menghabiskan masa tugasnya dengan hidup sendiri dalam kesepian menghabiskan waktu dengan berburu harimau di hutan pedesaan. Sampai akhirnya kedatangan seorang wanita cantik bernama Elizabeth yang tinggal bersama bibi dan pamannya di pedesaan kecil tersebut. Flory menyukai Elizabeth, menginginkan seorang wanita yang ia dambakan yang tidak akan pernah ia dapatkan. Flory sangat mengagumi dunia timur, Burma baginya sangat menawan entah itu kebudayaan maupun orangnya. Sementara Elizabeth melihat sebaliknya, ia merasa jijik pada orang-orang Burma "Kepala mereka bentuknya begitu buruk! Bagaimana dahi mereka melenceng ke belakang, membuat mereka terlihat menjijikan. Dahi seperti itu kata orang adalah dahi tipe kriminal. Mereka masyarakat inferior dengan wajah hitam, orang-orang ini pastinya manusia biadab!". Elizabeth lebih tertarik dengan cerita perburuan harimau hutan dibanding mendengarkan pujian Flory kepada masyarakat oriental. Berkisah mengenai harimau hutan ini yang membuat Flory nyaris mendapatkan cinta dari Elizabeth, namun asmara keduanya dibatalkan setelah Elizabeth mengetahui bahwa Flory pernah menyetubuhi wanita lokal yang ia anggap rendahan. Seketika pandangan Elizabeth pada Flory berubah sepenuhnya, pria yang sebelumnya terlihat tampan kini terlihat menjijikan dengan guratan menjemukan di wajahnya. Penolakan cinta oleh Elizabeth membuat Flory memutuskan untuk bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri.

Boleh jadi Orwell, melalui novel ini, secara simbolis ingin mengungkapkan rasa frustasinya terhadap rasisme yang dilakukan orang-orang Eropa pada penduduk pribumi. Orwell yang direpresentasikan sebagai Flory (tokoh utama) akhirnya harus mengorbankan dirinya sendiri karena apresiasinya pada dunia timur merupakan nilai yang ditolak oleh Elizabeth (menyimbolkan sistem kolonial). Secara terang-terangan Orwell bersimpati pada dunia timur melalui sudut pandang ketiga "Akan tiba waktu ketika kau terbakar kebencian terhadap rekan sebangsamau sendiri, ketika kau mendambakan warga pribumi untuk menenggelamkan Kerajaan di dalam darah." Ungkapan menarik dapat merangkum mengenai watak rasis orang-orang kulit putih, kalimat ini dituliskan Orwell melalui tokoh U Po Kyin yang digambarkan sebagai penguasa pribumi rakus dan picik "Tidak ada orang Eropa yang peduli akan bukti. Ketika orang itu berwajah gelap, kecurigaan menjadi buktinya".

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H