Dengan estimasi 668.489 kasus HIV/AIDS di Indonesia (Kemenkes, 2015) kasus yang terdeteksi sampai bulan Juni 2015 baru 26 persen yaitu 177.463 HIV 67.028 AIDS, ternyata program penanggulangan pun bias gender dan mengabaikan realitas sosial.

Iklan layanan masyarakat (ILM) di beberapa stasiun televisi nasional tentang HIV/AIDS, lebih tepat tentang tes HIV bagi ibu rumah tangga yang hamil, membuktikan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dilakukan dengan bias gender dan mengabaikan realitas sosial terkait dengan mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat.

Dituduh Menularkan

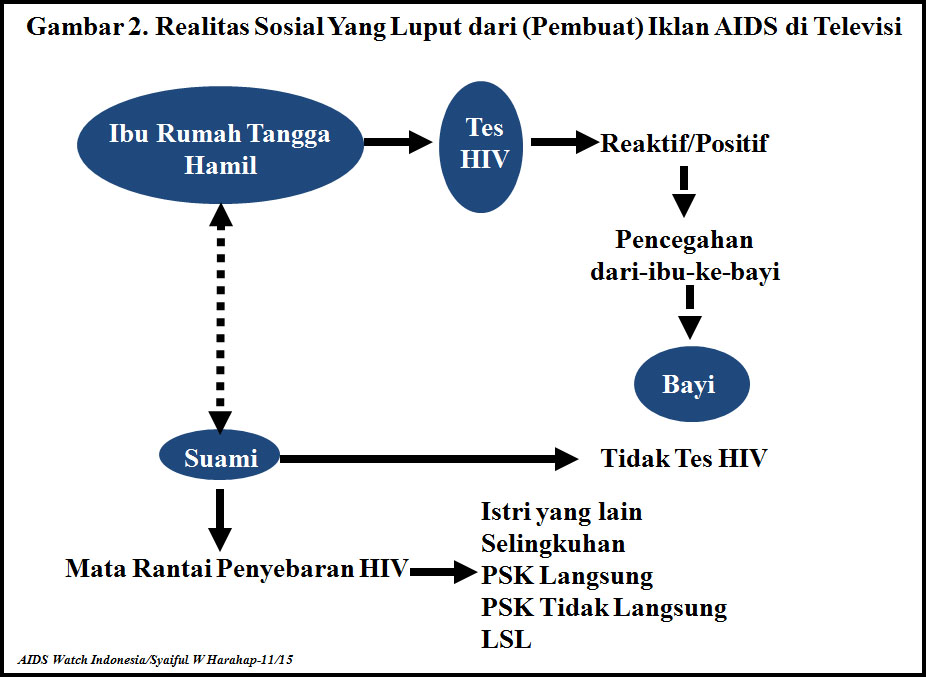

Anjuran tes HIV kepada ibu hamil tanpa melibatkan suami merupakan salah satu bentuk diskriminasi karena mengabaikan peranan suami dalam penularan HIV kepada ibu hamil, dalam hal ini istri. Terlepas dari kemungkinan ada ibu hamil yang tertular HIV melalui jarum suntik pada penyalahgunaan narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya) atau perselingkunan, tes HIV yang hanya ‘dipaksakan’ kepada ibu hamil (baca: istri) justru menguatkan dugaan buruk terhadap ibu hamil (Lihat Gambar 1).

Hal itu terjadi karena status HIV suami tidak diketahui karena tidak mengikuti tes HIV ketika istrinya menjalani tes HIV. Kondisi itu akan bermuara pada stigma (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) terhadap ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS dengan kondisi suami tidak tes HIV.

Di sebuah rumah singgah di Jakarta, banyak istri yang ditinggal mati suami tidak mau tes HIV karena takut dituduh mertua sebagai orang yang menularkan HIV kepada suaminya. Padahal, dengan akal sehat saja tentulah yang duluan mati yang menularkan. Tapi, fakta menunjukkan banyak mertua yang menuding bahkan menuduh istri yang menularkan HIV ke suami, sebagian besar suami itu tertular melalui jarum suntik pada penyalahgunaan narkoba.

Hal itu tentulah berdampak buruk terhadap perempuan-perempuan tsb. karena tidak diketahui status HIV mereka sehingga tidak bisa dilakukan langkah-langkah penangangan yang komprehensif. Tapi, itulah realitas sosial yang luput dari perhatian banyak kalangan. ILM itu lagi-lagi mendorong stigma dan diskriminasi yang bisa saja dialami oleh perempuan-perempuan yang ditinggal mati suami pengidap AIDS

Kalau saja program tes HIV terhadap ibu hamil tidak berpijak pada paternalistik atau patriarkat serta tidak bias gender, maka langkah pertama adalah konseling pasangan.

Jika hasil konseling pasangan menunjukkan perilaku seks suami berisiko tertular HIV, maka yang menjalani tes HIV duluan justru suami. Atau, keduanya sekaligus tes HIV. Langkah ini bisa menjadi pembelajaran bagi suami-suami agar menjaga perilaku seks sehingga tidak menjadi suami yang menularkan HIV ke istri(-istri).

Tapi, karena faktor patriarkhat yang kuat di negeri ini, maka yang jadi ‘sasaran tembak’ yang empuk adalah perempuan, dalam hal ini istri.

Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, beberapa kasus menunjukkan ada suami yang langsung meninggalkan istri dan anak-anak ketika istri terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Ini umumnya terjadi ketika persalinan atau istri dirawat di rumah sakit. Kecurigaan dokter membawa istri-istri malang itu menjalani tes HIV.

Pelanggan PSK

Iklan itu juga mengandung mitos (anggapan yang salah) tentang HIV/AIDS yakni melalui dialog: “Kita ‘kan orang baik-baik.” Ini jargon moral yang justru menyesatkan karena tidak ada kaitan langsung antara ‘orang tidak baik’ dengan penularan HIV. Melalui hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang sah pada kondisi kawin-cerai juga ada risiko tertular HIV jika salah satu darai pasangan tsb. sering ganti-ganti pasangan.

Nah, ketika suami diberitahu istrinya mengidap HIV/AIDS suami-suami itu pun memilih balik badan dan langkah seribu meninggalkan istri di rumah sakit.

Kalau saja ada konseling pasangan dan suami menjalani tes HIV tentulah akan lain hasilnya karena ketika konseling suami diberikan pemahaman tentang tanggung jawab akibat perilaku seksnya di luar pernikahan.

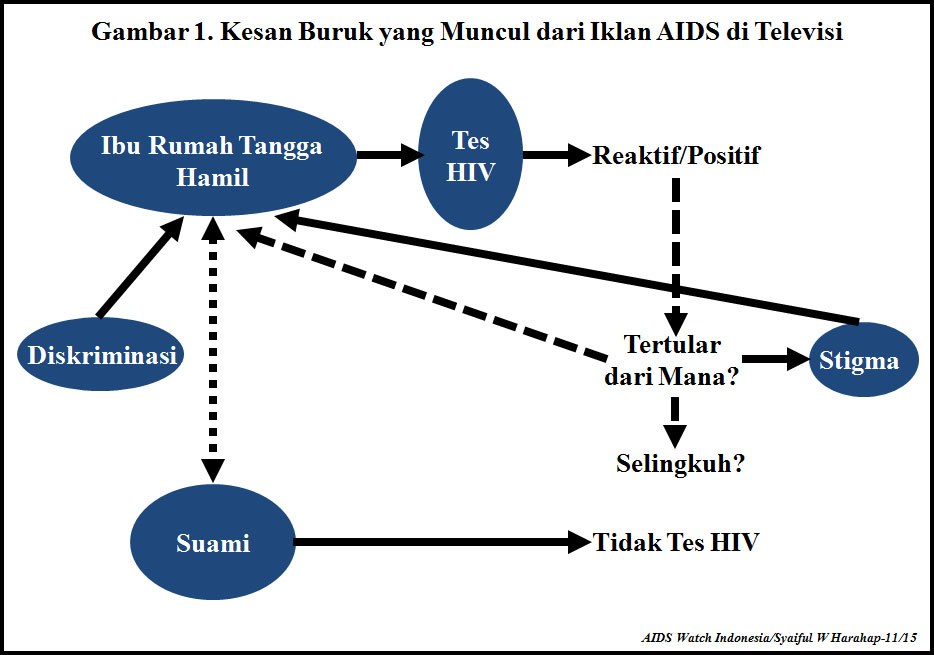

Karena suami-suami yang istrinya terdeteksi mengidap HIV tidak menjalani tes HIV sehingga lolos dari jangkauan advokasi, maka suami-suami itu pun menjadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa memakai kondom dengan istri lain kalau istri lebih dari satu, ke PSK langsung (PSK yang kasat mata seperti yang mangkal di jalanan, di lokasi, dll.), ke PSK tidak langsung (PSK yang tidak kasat mata seperti cewek pub, cewek kafe, cewek pemijat plus-plus, ABG, ayam kampus, cewek gratifikasi seks, dll.), dan bisa juga ke sesama laki-laki dalam konteks LSL (lelaki suka seks lelaki). (Lihat Gambar 2).

Lagi pula tes HIV terhadap istri atau ibu hamil adalah langkah penanggulangan di hilir. Itu artinya pemerintah membiarkan ibu-ibu tertular HIV dari suami. Setelah tertular baru dites setelah hamil pula.

Memang, tes HIV terhadap ibu hamil berguna untuk mencegah penularan HIV secara vertikal ke bayi yang dikandungnya. Anak-anak bisa diselamatkan, tapi ibu-ibu merana sepanjang sisa hidupnya karena tidak ada program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, seperti PSK langsung.

Itu artinya pemerintah tidak menjalankan program penanggulangan di hulu yang antara lain bisa menurunkan insiden penularan HIV terhadap istri. Data Kemenkes menebutkan ada 6,2 juta laki-laki pelanggan PSK langsung. Celakanya, 2,2 juta di antaranya adalah suami.

Maka, tidaklah mengherankan kalau kemudian kasus HIV/AIDS terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga.

Tanpa langkah penanggulangan yang konkret di hulu, maka insiden infeksi HIV di hilir akan terus terjadi yang kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. *** [Syaiful W. Harahap – AIDS Watch Indonesia] ***

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H