19 tahun lalu. Sahabat, kerabat, dan kolega Pak Emil Salim menghadiahkan sebuah naskah buku. Dalam rangka ulang tahun ke-70 pada 8 Juni 2000. Sebanyak 67 penulis. Saya hadir dalam kesempatan berbahagia itu. Tentu untuk melihat penampilan Pak Emil.

Launching buku itu saya ketahui dari jadwal padat Bang Faisal H Basri. Kebetulan, saya jadi salah satu asisten Bang Faisal bidang politik. Pak Emil adalah sosok yang sangat saya kenal. Bukan saja ketika menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia, tetapi juga sebelum dan sesudahnya.

Terdapat sejumlah kemiripan dari wajah Pak Emil dengan almarhum ayah saya. Telinga lebar. Tubuh jangkung. Tutur kata bertenaga. Rasionalitas alias kincir-kincir di kepala bekerja. Sama-sama lahir di bulan Juni. Berjarak 5 tahun kurang sehari. Pak Emil lahir 8 Juni 1930. Ayah, 7 Juni 1935.

Tentang tanggal kelahiran, ayah sering berucap bangga.

"Tanggal lahir ayah diapit dua tokoh besar, Sukarno dan Soeharto," begitu sebut ayah berulang. Dalam kesempatan berbeda, tentu. Walau ayah sama sekali tak menjadikan ulang tahun sebagai peristiwa penting. Kami -- anak-anaknya -- hampir lupa ulang tahun sendiri.

Tapi, ayah kadang merajuk. Kalau tidak salah, perayaan acara ulang tahun ayah "terbesar" jatuh tahun 2013, usia 78 tahun. Seluruh anak-anaknya hadir di rumah tengah sawah.

Sukarno lahir pada 6 Juni 1901. Soeharto, 8 Juni 1921. Usia ayah berjarak 34 tahun lebih sehari berbanding Sukarno. Soeharto lebih tua 14 tahun kurang sehari berbanding Soeharto. Soeharto sudah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah saat ayah masih berwarna merah. Sukarno sedang ditahan di Ende, Nusa Tenggara Timur, kala ayah menjalani masa-masa awal menangisi dunia. Naskah-naskah Sukarno yang berbau "relegius" ditulis di Ende.

Ayah hanya tamat SMP, sama dengan Soeharto. Teman SMP-nya berhasil mencapai jenjang tertinggi akademis, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI. Namanya: Prof Dr Rustam Didong. Rumah Rustam Didong berada di lereng Nagari Air Angat, tepatnya jalan menuju Kapalo Koto.

Terdapat Lapau Tinggi di pertigaan menuju Kandang Sampie yang memiliki kolam permandian air panas berbau belerang. Di Lapau Tinggi itulah ayah sering menghabiskan waktu tiap malam. Begadang bersama dengan koleganya. Tentu, setelah bekerja sebagai pegawai negeri.

***

Saya mengenal Pak Emil Salim dalam arena diskusi, seminar, hingga ruang kuliah. Baik di dalam ataupun di luar kampus. Walau sibuk, Pak Emil selalu sempat datang ke kampus jika diundang. Momen yang paling berkesan adalah ketika kuliah duduk di kampus FE UI. Kuliah yang tak ada nilainya.

Pak Emil tidak sadar keberadaan seorang mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Sastra UI yang ikut mendengar. Saat itu Pak Emil menyampaikan nilai-nilai penting ilmu ekonomi. Matematika menjadi rujukan.

"Mahasiswa ilmu ekonomi berbeda dengan mahasiswa sastra. Mereka tidak mengenal matematika," begitu kira-kira yang diucapkan. Mahasiswa di ruangan melirik saya, sambil tertawa. Pak Emil sama sekali tak sadar. Bingung. Baru usai kuliah, seorang teman, Kun Nurachadijat (kini sudah Doktor), menyampaikan terdapat anak Sastra UI yang ikut kuliah.

"Bukan begitu maksud saya," ujar Pak Emil cepat. Ia lalu menyebut sejumlah keunggulan anak-anak sastra, dibanding anak-anak ekonomi.

"Saya memang kuliah di Sastra, Pak Emil. Kenapa? Karena saya sudah terlalu pintar di bidang matematioka, fisika, kimia dan lain-lain. Sudah saya lewati di sekolah dasar hingga menengah," kata saya. Giliran Pak Emil tertawa. Saya memang pernah mewakili sekolah dalam lomba matematika antar sekolah.

Interaksi saya dengan Pak Emil berlanjut intensif, setelah menjadi Lulusan Terbaik Nomor 17 Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Pola 144 Jam yang diadakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) Pusat pada 1995. Pak Emil hadir sebagai penatar.

Para lulusan juga beberapa kali bertandang ke Kantor BP7 Pusat di Gedung Proklamasi (kini Kantor Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI). Status kami adalah Penatar Tingkat 1, setingkat di bawah Pak Emil yang menjadi Widya Iswara. Pak Emil juga menjadi anggota dari BP7 Pusat.

Sebagai Penatar P-4 Tingkat 1, saya sesekali hadiri acara tokoh-tokoh BP7 Pusat yang menjadi narasumber. Beberapa kali saya ikuti ceramah Roeslan Abdulgani tentang Pancasila. Ketika diwawancarai, saya dengan sigap "mengawal" Roeslan di belakangnya. Roeslan adalah tokoh paling senior, berpengalaman, dan bersemangat.

Tentu, dalam iklim kemahasiswaan yang dipenuhi isu "Merah Putih" versus "Hijau Royo-Royo" kala itu, saya berkegiatan P-4 secara "tersembunyi". Bagi anak-anak "sayap kiri" di UI, saya terlalu "hijau". Bagi "sayap kanan", saya terlalu "kiri". Perasaan haus atas segala yang baru yang membuat saya bergaul dengan semua kalangan.

Selain itu, saya sedang menulis skripsi sarjana. Tidak banyak lagi kegiatan di kampus. Tujuan samping saya adalah mendapatkan sumber primer judul skripsi: "Koreksi Demi Koreksi: Pergerakan Mahasiswa Indonesia Pasca Malari sampai Penolakan NKK-BKK (1974-1980)". Banyak sekali nama yang wajib saya kejar. Nama-nama yang berkibar sejak mahasiswa hingga kini.

Kegiatan terakhir di kampus bersama Pak Emil adalah terlibat dalam rangkaian seminar yang diadakan oleh mahasiswa, alumni dan rektorat UI terkait gejolak yang terjadi sepanjang tahun 1997-1998. Saya juga menjadi pemateri, selain peserta, di Gedung Pusat Studi Jepang. UI menyiapkan pikiran-pikiran terbaik guna reformasi di segala bidang. Semacam pokok-pokok pikiran dalam Seminar Trace Baru Orde Baru yang diadakan tahun 1966, manakala Pak Emil adalah salah satu pemrakarsa. Singkat kata, Pak Emil terlibat dalam penyusunan buah pikiran awal Orde Baru, plus akhir Orde Baru. Sebagai guru besar organik, Pak Emil tak memiliki resistensi di kalangan civitas akademika UI.

***

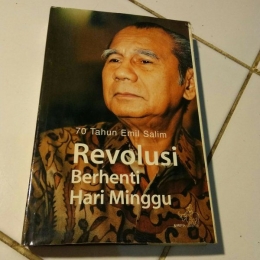

Apa judul buku dalam ulang tahun Pak Emil yang ke-70 itu?

"Revolusi Berhenti Hari Minggu". Judul itu lahir dari kebiasaan Pak Emil yang selalu sibuk dari Senin-Sabtu, sejak mahasiswa. Maklum, Pak Emil adalah Ketua Dewan Mahasiswa UI yang pertama (1955-1957). Seingat saya, konsep student government lahir dari prakarsa Mahasiswa Indonesia yang konferensi di Eropa pada tahun 1955. Bahder Djohan adalah salah satu tokoh kuncinya. Konsep itulah yang dijalankan di Indonesia. Bayangkan kesibukan Pak Emil, di tengah situasi nasional dan internasional yang berlangsung di Indonesia ketika mahasiswa, hingga menjadi asisten dosen, dosen muda, hingga guru besar.

Menurut teman dekat Pak Emil, satu-satunya hari Pak Emil tak terlihat di kampus adalah hari Minggu. Rupanya, hari itu Pak Emil menggunakan waktu dengan pacaran. Hari-hari berhenti dalam revolusi individualnya. Begitulah, kekasih hati menjadi halte yang wajib disinggahi. Tak heran, dalam pelbagai nasihatnya, Pak Emil meminta mahasiswa melakukan seluruh aktivitas, tak hanya kuliah atau diskusi.

Lima tahun setelah buku "Revolusi Berhenti Hari Minggu", muncul kumpulan tulisan Gunawan Muhammad: "Setelah Revolusi Tak Ada Lagi". Buku Gunawan berisi catatan selama 33 tahun. Gunawan menukil, mengulas, serta mengukir banyak sekali tokoh, dalam bahasa khasnya yang tajam.

Dua buku itu saya koleksi. Seolah dua buku yang wajib dimiliki oleh "veteran kampus". Selama kuliah, saya mewajibkan tiga buku kepada mahasiswa: "Catatan Harian Seorang Demonstran" Soe Hok Gie, "Pergolakan Pemikiran Islam" Ahmad Wahib, dan "Dari Penjara Ke Penjara" Tan Malaka. Seseorang baru berhak menyandang sebutan sebagai aktivis kampus, setelah membaca tiga buku yang merupakan catatan harian ketiga tokoh itu. Jika tiga buku Gie, Wahib, dan Tan itu berisi Bab Pendahuluan dalam karya akademis, maka dua buku Emil dan Gunawan menjadi Bab Penutup.

Jadi, dalam usia 33 tahun, saya sudah ikut-ikutan "berhenti" dan "tak ada lagi" melakukan revolusi. Deklarasi Pertama saya tak lagi berucap "revolusi" terjadi setelah memilih memiliki kekasih. Tepatnya tahun 1995. Deklarasi Kedua terjadi saat menikah tujuh tahun kemudian. Deklarasi Ketiga, ketika anak pertama lahir. Bagi saya, memiliki kekasih, apalagi istri, punya anak, berarti tak lagi hidup dengan kata revolusi. Kata itu menjadi menakutkan. Hidup tidak berlangsung sendirian. Susunan kehidupan berdampingan dengan manusia-manusia lain. Keluarga adalah pilar yang kokoh guna menghambat keinginan, pikiran, ataupun aktivitas yang berwujud revolusioner.

Begitulah. Saya hidup "normal", tak lagi dibalut idiom-idiom revolusioner. Gairah itu sempat muncul dalam momen menjelang usia 40 tahun. Orang-orang terdekat saya tentu tahu fase dua bulan bergejolak itu.

***

Seiring pikiran untuk "menembak orang-orang lama di lapangan Monas" (sebagaimana tertulis dalam buku Gie), terdapat juga sejumlah nama yang tak sesuai dengan kriteria itu. Pak Emil, misalnya, memegang pelbagai jabatan selama Orde Baru. Layakkah ia ditembak, sebagaimana kegamangan Gie? Sesuatu yang pernah juga menjadi pilihan kelompok Maximilan Robespierre dalam Revolusi Perancis. Revolusi berdarah yang tak selesai di kalangan kaum aristokrat yang dibawa ke liang guilottine, namun juga menewaskan Sang Revolusioner: Robespierre.

Saya pernah berdiskusi dengan Teten Masduki dan lain-lain.

"Bagaimana kalau bikin Undang-Undang Lustrasi?" kata Teten. Ya, UU yang membatasi aktivitas orang-orang yang menjadi bagian dari rezim lama untuk kembali hadir di panggung kekuasaan rezim baru. Saya tak tahu, bagaimana reaksi Teten setelah saya ingatkan lagi soal ini, sekarang.

Ketika Arteria Dahlan berhadapan dengan Pak Emil dalam acara Mata Najwa minggu lalu, saya marah. Darah saya mendidih. Saya sempat menulis sejumlah cuitan. Saya menggerutu, hampir juga menyumpah. Saya teringat seorang kakek di kampung yang memiliki gasing tengkorak di kamarnya. Ada bau menyan di ruangan itu. Ia juga merapal kalimat tertentu. Bukan kalimat biasa, dalam lengkingan yang hanya terjadi di malam menuju fajar. Hampir saya bertanya kepada tetua tentang rapalan itu.

Saya hubungi Roosdinal Salim, putra Pak Emil, sahabat karib. Di tengah jadwal rapat dan pertemuan dengan orang lain yang ketat, saya terus berpikir. Tahun 2014, kami blusukan bersama Pak Emil ke sejumlah tempat, dalam rangka memenangkan Partai Golkar. Saya dan Pak Emil tidak menjadi calon legislatif. Acara puncak kami helat di area sejuk dekat Bukit Tambun Tulang, Kayu Tanam, milik Siswono Yudhohusodo.

Baru malam hari emosi saya reda. Saya kembali melihat peristiwa itu lebih luas lagi. Saya kaget dengan satu kenyataan, Pak Emil masuk panggung yang sebetulnya adalah milik Generasi Z, atau minimal Generasi X seperti saya. Apa itu? Media sosial. Pak Emil juga masuk acara yang lebih banyak ditujukan kepada Generasi Z. Mata Najwa, baik dalam acara live di televisi ataupun offline, selalu hadirkan mahasiswa. Mahasiswa? Kelompok yang sudah pasti berada dalam batas-batas dan ciri-ciri yang dikategorikan Generasi Z. Apa itu? Generasi yang akrab dengan teknologi informasi. Yang berbicara sambil merunduk.

Pak Emil sudah masuk ke pusaran itu. Ia pengguna twitter. Penolakannya terhadap revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tertulis dalam cuitannya. Bukan hanya soal itu, tetapi pelbagai isu penting lain. Saya sadar: Pak Emil sudah masuk ruang revolusi era kini. Revolusi digital ia jelajahi dengan talenta, pikiran dan sikap yang tak berubah. Revolusi diri di dalam revolusi digital. Jauh sebelum Pak Emil menggunakan twitter, Gunawan Muhammad sudah bermedia sosial. Dua orang yang dibingkai dan membingkai kata "revolusi" sebagai stupa beku. Dua kakek yang tak hendak pensiun dini seperti ayah saya. Mereka sedang turun-naik turbulensi suasana revolusi. Pertukaran pemikiran yang paling dasar. Akar umbi dari seluruh persoalan. Kata-kata yang radikal.

Tak heran, jika Arteria Dahlan langsung naik emosi, manakala Pak Emil baru mulai membuka kata. Arteria tak pernah bersentuhan dengan Pak Emil. Dengan satu-dua pertanyaan, sang revolusioner itu membuar Arteria lepas kendali. Dan itu berimbas kemana-mana, jagat media sosial. Revolusi Pak Emil sudah lama berhenti di Hari Minggu. Revolusi digital khas revolusioner sejati, seolah baru dimulai. Tak lagi mengenal hari...

Jakarta, 14 Oktober 2019

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI