Selama dua hari, dengan perjalanan empat hari pulang-pergi ke Jakarta, saya larut dalam rangkaian kegiatan Festival Pesona Budaya Tua Buton ke-VII. Festival pertama diresmikan oleh Marie Elka Pangestu, bos saya dulu di Centre for Strategic and International Studies. Tema festival ini adalah budaya Buton dan masa depan.

Saya hadir sebagai salah satu pembedah buku tulisan Prof Dr La Niampe yang berjudul "Revolusi Mental Zaman Kesultanan Buton Abad ke-19". Yang mengundang adalah La Bakry, Bupati Buton yang sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Buton. Walau tidak sempat menyampaikan pemikiran yang komprehensif, akibat batuk yang membuat suara saya hilang, saya tetap dipercaya sebagai moderator.

Perkenalan saya dengan Buton adalah berkat kesungguh-sungguhan La Niampe yang mengajak saya berkeliling, mulai dari Muna hingga Buton dalam lima tahun ini. La Niampe datang ke kantor kami di bilangan Blok M, ketika saya masih aktif sebagai Ketua Tim Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Prof Dr Yuddy Chrisnandi.

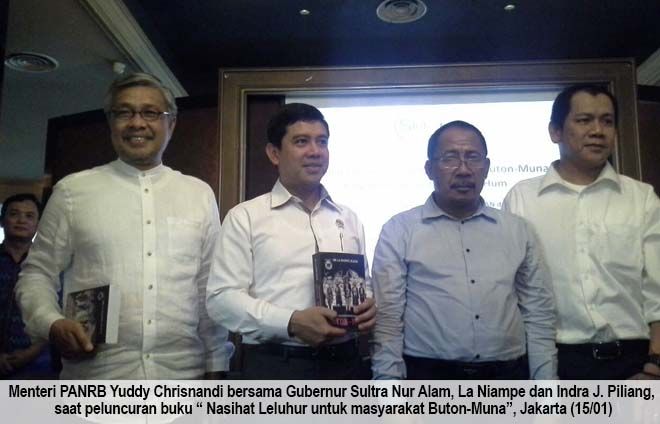

Disertasi La Niampe sebagai seorang filolog kami bedah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2015. Yuddy dan Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara yang waktu itu masih menjabat, berkesempatan sebagai pembahas.

Buku yang ditulis La Niampe menyadarkan saya betapa kayanya bumi nusantara dengan naskah-naskah kuno. Di Sumatera Barat, misalnya, terdapat juga sejumlah naskah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab Melayu asli, seperti "Syair Sunur" oleh Suryadi, senior saya di SMA 2 Pariaman yang menjadi staf pengajar di Universitas Leiden, Belanda. Saya juga ingat, terdapat semacam "catatan harian" Tuanku Imam Bonjol yang juga ditulis dalam bahasa Arab Melayu.

Tak heran, ketika mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang naskah yang ditulis oleh Sultan Buton ke-29 Muhammad Idrus Kaimuddin, saya seperti menemukan "jembatan pemikiran" yang tersebar dari Aceh, Minang, Riau, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Philipina, hingga Sulawesi dan Maluku. Pemikiran yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu Islam kala itu.

Kita tahu, abad ke-19 selama ini lebih dikenal sebagai "Abad Perang" dalam historiografi yang mengikuti kalender kolonial. Ketika Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda yang berdiri tanggal 20 Maret 1602 dinyatakan bangkrut tanggal 31 Desember 1799, Pemerintah Kerajaan Belanda langsung mengambil alih.

Masa hampir dua abad (1602-1799) kolonialisme ekonomi dalam bentuk penguasaan oleh perusahaan multi dan trans nasional (Multi and Trans National Corporation) Belanda, resmi berakhir. Seluruh perjanjian dagang yang ditanda-tangani antara pihak VOC dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, secara sepihak beralih ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda.

Hanya saja, pada waktu peralihan itu terjadi, bumi Nusantara lagi dibanjiri dengan pelbagai perubahan dan pergolakan pemikiran terkait dengan ajaran agama Islam. Tiga perang besar yang terjadi pada abad ke-19, berkaitan erat dengan ajaran Islam yang terganggu dengan kehadiran Belanda. Yakni, Perang Paderi (1821-1837), Perang Jawa (1825-1830) dan Perang Aceh (1873-1904).

Kaum Paderi memang tidak dinyatakan sebagai pihak yang kalah, akibat perjanjian dengan Kaum Adat dan kesepakatan untuk melawan Belanda. Namun, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap. Begitu juga dengan Pangeran Diponegoro yang ditipu Belanda. Srikandi Aceh, Cut Nyak Dien, juga berhasil ditangkap.

Yang menarik adalah tempat pembuangan Tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Tanah Sulawesi menjadi tujuan. Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Manado, sementara Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan lalu Makassar. Sementara, Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang.