Beberapa hari ini, dunia penulisan dihebohkan oleh penulis Tere Liye saat mengumpat dengan cukup kasar karena masalah pembajakan buku yang masih saja meresahkan di negeri ini.

Di sini, saya tidak membahas apakah saya setuju atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh penulis kenamaan tersebut. Jika memperdebatkan setuju dan tidak setuju, rasanya sampai Miss Universe dihelat di Indonesia tak akan rampung.

Namun, saya menarik sebuah kesimpulan sederhana dari apa yang sedang terjadi mengenai dunia kepenulisan di negeri ini.

Harus saya akui jika menjadi penulis buku adalah profesi yang kurang begitu dihargai di negeri ini. Tidak sebatas pada usaha untuk melawan pembajakan saja, tetapi pada proses pembuatan buku itu sendiri yang sering masih dianggap "tabu" oleh lingkungan sekitar. Atau dengan kata lain, menjalani profesi penulis buku menjadi sesuatu yang dianggap sia-sia dan tak banyak faedahnya dibandingkan menekuni kegiatan lain.

Mengapa saya bisa mengatakan demikian?

Karena saya pernah mengalaminya sendiri. Ketika saya ditanya kesibukan saya oleh kerabat dekat saat pembuatan buku pertama saya, bukan dukungan dan semangat yang saya dapat. Melainkan, pertanyaan dan sedikit cibiran atas apa yang saya kerjakan.

Mau menulis buku buat apa?

Dapat keuntungan berapa?

Bukunya dijual ke mana?

Bagaimana kalau bukunya belum atau tidak laku? Sayang kan kertasnya.

Pertanyaan itu kerap muncul yang membuat mental saya sedikit down. Akan tetapi, untunglah beberapa teman tetap menyemangati saya agar tetap mencoba paling tidak sekali seumur hidup saya bisa menerbitkan buku. Tentu, saya memilih untuk lebih memperhatikan mereka yang menyemangati saya.

Meski demikian, mindset bahwa keuntungan menulis buku hanya bisa diukur dari materi semakin kuat terpatri dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kala menulis buku menjadi sebuah pilihan, maka penilaian tentang keuntungan materi akan sering dipertanyakan.

Padahal jika boleh jujur, banyak penulis buku -- termasuk saya -- rugi bandar dari kegiatan menulis dan menerbitkan buku. Rugi materi, rugi waktu, dan rugi tenaga. Terlebih, jika kegiatan penerbitan buku dilakukan secara mandiri/indie seperti yang saya lakukan. Kerugian pun harus siap ditanggung dan bayangan mendapatkan untung secara materi hanyalah fatamorgana semata.

Lalu, berapa kerugian yang saya alami?

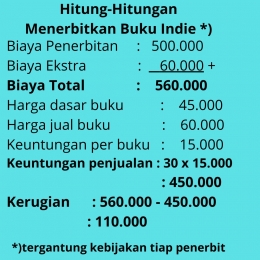

Untuk menghitungnya, kita mulai dari biaya penerbitan yang harus saya tanggung. Sebenarnya, saya mendapatkan penerbit indie yang cukup murah dengan kualitas cetakan baik. Harga satu paket dasar yang saya pilih adalah 500.000 rupiah. Harga itu termasuk jasa penyuntingan, jasa desain cover, jasa promosi 1 kali di media sosial, dan 2 eksemplar buku saya yang belum termasuk ongkir.

Namun, karena jumlah halaman saya melebihi jumlah halaman yang ditentukan dalam paket tersebut, maka saya harus membayar ekstra 60.000 rupiah. Total uang yang saya keluarkan adalah 560.000 rupiah.

Harga dasar satu buah buku saya adalah 45.000 yang juga belum termasuk ongkir. Saya diberi pilihan oleh penerbit untuk menjual buku dengan beberapa harga , mulai 60.000 hingga 75.000. Saya memilih harga 60.000 saja karena bagi saya sudah cukup murah. Semua keuntungan tersebut akan masuk kepada saya tanpa dipotong oleh penerbit sepeserpun.

Setelah promosi dan melakukan beberapa kali PO, akhirnya buku saya terjual sebanyak 30 buah. Sebenarnya, saya mencetak sebanyak 32 buah tetapi dua buah buku saya berikan ke rekan terdekat sebagai cendera mata. Dua buku ini tidak saya masukkan perhitungan karena memang murni keinginan saya memberi mereka hadiah.

Keuntungan penjualan sebanyak 30 buku tersebut sebesar 450.000 rupiah. Tentu, keuntungan penjualan ini tidak bisa menutupi biaya penerbitan buku yang keluarkan. Saya tekor sekitar 110 ribu rupiah dari kegiatan ini. Alhasil, saya bisa mengatakan bukannya untung, saya malah rugi dengan kegiatan ini secara materi.

Ternyata tidak. Malah saya ketagihan. Ada rasa kepuasan yang tak bisa terukur dengan uang. Kepuasan itu bisa berupa membaca kembali hasil karya kita. Saya bisa puas dan bahkan senyum-senyum sendiri ketika membaca beberapa bagian dalam buku saya. Entah, dorongan apa yang membuat saya bisa puas seperti itu.

Kepuasan saya juga datang dari feedback pembaca buku saya. Mereka kerap menggali informasi lebih seputar tulisan yang sedang saya buat. Ketika mereka mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang saya tulis, di situlah saya merasa mendapatkan keuntungan yang lagi-lagi tidak bisa diukur dengan uang.

Tidak jarang, setelah saya membaca kembali dan mendapatkan feedback tersebut, maka saya mendapatkan ide segar untuk tulisan saya selanjutnya.

Dan tahukah Anda, untuk mendapatkan ide segar dalam sebuah tulisan harganya sangat mahal. Lagi dan lagi, itu tidak bisa dinilai dalam bentuk uang.

Meski demikian, mereka yang tertarik membaca dan membeli buku saya didominasi dari mereka yang memang gemar membaca, membeli buku, dan menulis tulisan. Artinya, pasar buku saya ya itu-itu saja. ada juga beberapa teman dekat yang sebenarnya tidak terlalu suka membaca buku tetapi tertarik dengan buku saya. Walau terbatas, saya masih merasa puas.

Meski begitu, apa yang saya alami ini membuat saya semakin sadar bahwa kegiatan menulis, menerbitkan, dan membaca buku bukanlah budaya yang digemari di Indonesia. Bahkan, hobi-hobi tersebut malah dianggap remeh dan dipandang sebelah mata. Lebih baik lolos tes CPNS kan daripada bisa menerbitkan buku?

Pengalaman yang tak kalah unik saya alami ketika saya melakukan wisata dengan para guru saat masih bekerja di sekolah dulu. Saya selalu membawa buku setiap perjalanan keluar kota karena memang kebiasaan sejak kecil. Ketika saya sedang asyik membaca, ada satu rekan guru yang menyeletuk apakah tidak pusing membaca buku di perjalanan? Bukankah lebih baik membaca buku di tempat lain saja?

Jujur, saya ngeri sekaligus miris mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut seorang pendidik yang seharusnya malah mengajak untuk gemar membaca buku. Namun, saya juga tidak kaget karena perpusatakaan di sekolah saya dulu malah digunakan sebagai tempat menaruh barang koperasi siswa seperti seragam dan lain sebagainya. Perpusatakaan tersebut juga tidak pernah dikunjungi oleh siswa karena segan dengan kehadiran banyak guru yang menggunakannya sebagai basecamp.

Pengalaman-pengalaman tersebut membuat saya semakin yakin bahwa buku dan kegiatan yang mengiringinya tidaklah begitu dihargai di negeri ini. Demikian pula ketika kita dengan mudahnya menemukan buku rusak yang dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha untuk memperbaikinya.

Makanya, ketika pembajakan buku di negeri ini masih saja meluas, saya hanya bisa berdehem layaknya Nisa Sabyan. Mau mengumpat juga percuma. Jadi, ketika peringatan hari buku, hari perpusatakaan, hari literasi, atau hari-hari khusus seremonial tentang buku lainnya, bagi saya itu hanyalah pepesan kosong semata jika tidak dimaknai dan diimplementasikan secara nyata.

Lantas, apakah Anda masih bisa menghargai buku dan penulisnya atau bahkan tertarik menerbitkan buku di negeri ini jika tahu tak banyak keuntungan dan malah rawan pembajakan?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H