"Wis, menengo. Jare kate mbadhok. Ojok kakean cocot!"

(Sudah, diam. Katanya mau makan. Jangan banyak bicara!

Sontak. Suara menggelegar saya mendapat tatapan tajam dari beberapa orang sekeliling di sebuah halte Trans Jogja. Terutama, seorang ibu paruh baya yang membawa barang dagangan dengan jumlah banyak. Sang ibu heran. Beberapa saat sebelumnya saya berbicara dengan beliau menggunakan bahasa jawa kromo inggil yang amat sangat halus sekali.

Selepas saya menutup telepon, sang ibu tersebut bertanya kepada saya asal muasal saya. Mendengar jawaban saya, sang ibu maklum. "Oh wong ngetan toh, yo ora kaget aku". Saya hanya bisa tersipu malu. Aduh, saya benar-benar lupa. Ini kan bukan di kamar kos-kosan.

Kawasan Are

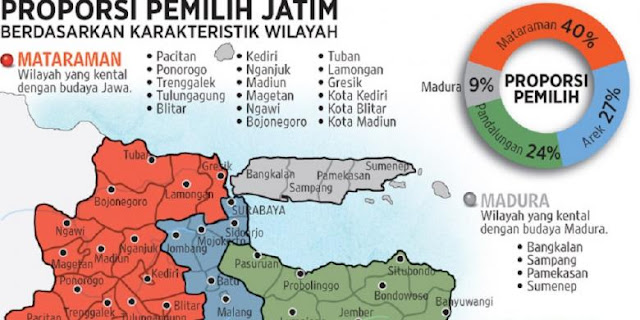

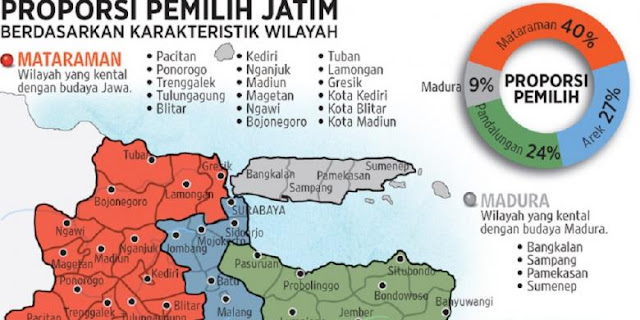

Saya lahir di sebuah daerah persilangan kebudayaan yang cukup unik. Kawasan Arek. Kawasan metropolitan Provinsi Jawa Timur. Membentang dari pantai utara Gresik, Kota Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sebagian Pasuruan, dan berakhir di Malang Raya. Meski memiliki luas tak lebih dari 17 persen dari total luas provinsi ini, daerah ini mengendalikan hampir separuh perekonomiannya.

Maka, tak ayal lagi, bak Jakarta, pendatang membanjiri kawasan ini sejak dahulu kala. Keberadaan mereka membetuk identitas kebudayaan baru yang cukup berbeda dengan daerah di sebelah baratnya yang sering disebut Mataraman (daerah pengaruh kerajaan Mataram yang memiliki budaya mirip dengan Jogja/Solo).

Tapi, ya memang begitulah keadaannya. Sejak kecil saya memang terbiasa berbicara bahasa yang "Lek iyo yo iyo lek ora yo ora (kalau iya ya bilang iya kalau tidak ya bilang tidak)", dan memiliki sifat "Duh kesuen selak gak telaten aku (duh kelamaan, sudah tak sabar aku)". Ceplas-ceplos dan dinamis. Mbah-mbah, bapak ibu dan orang sekitar mendidik saya sebagai Arek Jawa Timur dengan gaya seperti itu. Berbeda sekali kan dengan pandangan terhadap orang Jawa pada umumnya?

Pertama, dengan lugasnya mereka berbicara, konflik sosial sering bisa diredam. Alhamdulillah, sejak saya menghuni kawasan Arek sedari kecil, jarang sekali saya mendapat berita keributan massa akibat ini itu. Yah meski namanya juga kehidupan ada kalanya perselisihan, tetapi dengan satu kalimat umpatan (J*****), amarah itu bisa mereda. Saya antara percaya dan tidak. Dua teman lelaki saya pernah berselisih paham masalah sepele. Mereka berdua lalu men-J*****-i satu sama lain. Aduh, telinga saya saat itu sakit mendengarnya. Lalu dengan satu ungkapan keras saya berbicara,"Wis mari a begedegane?" (Sudah kah bertengkarnya?) Mereka langsung diam. Katanya capek. Dan akhirnya sama-sama minta maaf dan mencari cara "Yok opo se penake" (Bagaimana enaknya).

Kedua, orang-orang di kawasan Arek juga bisa berbahasa krama inggil. Sejak kecil, meski saya diajari oleh ibu dengan bahasa arekan "koen dan awake dhewe", tapi ada satu pesan ibu yang sangat saya ingat. "Bicara dengan orang yang lebih tua harus dengan bahasa krama inggil!" Wajib.

Ibu sering mengingatkan itu berulang. Ketika saya belum sekolah. Ketika saya TK, SD, SMP, bahkan ketika saya akan merantau ke Yogyakarta ini. Hati-hati kalau bicara dengan orang yang lebih tua. Pesan itu sangat tergambar jelas.

Tak hanya di lingkungan keluarga, pengajaran bahasa Jawa krama inggil juga menjadi pelajaran mulok wajib di sekolah sejak SD. Apapun etnisnya, anak-anak di kawasan Arek harus belajar bahasa Jawa yang pakem sesuai aturan. Meski itu sangat sulit.

Pengalaman selama tiga tahun mengajar bahasa Jawa, saya harus sabar dan telaten memberikan arti kosa kata bahasa Jawa standar kepada murid-murid. Mereka sering tidak paham dan kesulitan maksud dari banyak kata-kata di buku bacaan. Saya pun punya trik yakni menyuruh mereka membuat catatan khusus kata-kata baru yang harus mereka terjemahkan ke dalam dialek Jawa Timuran. Murid saya yang rajin bahkan sempat membuat kamus kecil untuk menerjemahkan kedua dialek bahasa yang berbeda tersebut.

Pengajaran bahasa krama ini sangat membantu. Identitas orang Jawa tak luntur. Proses adaptasi dengan lingkungan baru bisa dijalankan meski kadang itu sulit. Apalagi, kalau saya sedang menerima telepon dan begitu saja berbahasa arekan.

Ketiga, meski kelihatannya kasar, namun sebagai orang Jawa juga menjunjung tinggi tradisi Jawa. Meski tak sekompleks orang Jogja/Solo, unggah-ungguh juga menjadi prioritas dalam kehidupan. Lha isih wong jowo toh? (Lha masih orang Jawa kan?)

Bagaimanapun, mengubah kebiasaan itu sulit. Meski terdengar kasar dan tidak njawani, namun percayalah, orang-orang dari kawasan Arek memiliki daya juang tinggi dan pantang menyerah. Termasuk juga, tipe orang yang selalu dikangeni. Halah.

Sekian, Mohon maaf bila ada kesalahan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H