Salah satu keunikan Kota Malang adalah memiliki dua buah alun-alun.

Dua buah alun-alun ini hanya terpisah sekitar 1 km dan dibatasi oleh Sungai Brantas yang mengalir diantara keduanya. Meski hanya terpisah “sepelemparan batu”, namun tahukah anda bahwa kedua ini memiliki posisi yang berbeda dalam sejarah perjalanannya? Kedua tempat yang instagramabel ini, ternyata menjadi tempat eksistensi sesuatu yang disebut ruang terbuka untuk rakyat. Sedangkan yang lainnya merupakan ruang eksklusif bagi penguasa. Mengapa bisa demikian?

Sejarah panjang kedua alun-alun itu dimulai saat masa penjajahan Belanda. Alun-alun Kotak yang sering disebut Alun-Alun Malang lebih dahulu dibangun pada tahun 1882. Pembangunan alun-alun ini, awalnya tak lepas dari simbol kekuasaan dari kota-kota di Pulau Jawa. Meski begitu, ternyata alun-alun Malang memiliki anomali dibandingkan dengan alun-alun lainnya. Anomali tersebut adalah letak bangunan-bangunan yang mengelilingi alun-alun tersebut. Biasanya, sebuah alun-alun akan dikelilingi oleh pendopo kabupaten yang langsung menghadap ke alun-alun. Namun, alun-alun Malang ini menyalahi aturan tersebut. Kenapa?

Alun-alun Malang di suatu pagi dengan latar Pendopo Kabupaten Malang.

Letak pendopo kabupaten berada di sebelah timur alun-alun dan tidak menghadap tepat ke arahnya. Pendopo tersebut menghadap ke selatan, yakni ke pusat perbelanjaan Gajah Mada Plaza dan Malang Plaza. Anomali inilah yang diyakini sebagai bukti bahwa alun-alun Malang tidak merepresentasikan kekuasaan “bangsawan jawa”, melainkan merupakan representasi dari Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial membangun berbagai bangunan khas Belanda,seperti rumah residen,

Javasche Bank, gereja, dan

Sociteit Concordia (tempat para pembesar Belanda berpesta di sekitarnya). Jadi, maksud awal dari pembangunan Alun-alun Malang adalah untuk membentuk sebuah pandangan bahwa pusat kota sudah dikuasai Pemerintah Kolonial. Dengan adanya representasi dari bangunan kolonial tersebut, maka kontrol ekonomi kolonial atas pribumi akan didapat.

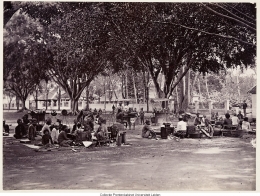

Namun, ternyata maksud dari Pemerintah Kolonial ini tak bisa tercapai. Alun-alun Kota Malang yang seharusnya menjadi sebuah cermin kontrol penguasa ternyata dengan mudah dikuasai rakyat. Anggapan ini didasarkan pada sebuah foto lama yang dikoleksi oleh A. Bierens de Haan. Foto hitam putih yang diambil sekira tahun 1900an itu menggambarkan betapa mudahnya Alun-Alun Kota Malang ditaklukan oleh rakyat jelata. Banyak pedagang makanan dan minuman berjualan di bawah pohon beringin rindang yang berada di sisi barat dan selatan alun-alun. Para pembeli pun juga terlihat banyak. Duduk dengan asyik menikmati hangatnya sore di Malang yang saat itu sebenarnya masih terkungkung oleh kekuasaan kolonial. Mereka tak peduli dengan para penjajah yang masih bercokol di Bumi Arema. Meski tidak secara fisik, namun mereka melakan perlawanan “kultural”. Menguasai alun-alun yang seharusnya bisa dilakukan dengan mudah oleh Belanda. Lalu, mengapa bisa terjadi perlawanan kultural semacam itu?

Suatu sore di alun-alun Kota Malang (www.kitlv.nl)

Jawabannya kembali pada anomali tadi. Konsep filosofi dari pembangunan Alun-Alun Malang tidak terlaksana. Tatanan simbolik untuk menguatkan citra kekuasaan tidak bisa dicapai. Meski banyak bangunan kolonial di sekelilingnya, tak satupun bukti menunjukkan eksistensi kolonial Belanda di Alun-alun Malang. Yang ada malah sebaliknya, rakyat jelata begitu mudah menguasai alun-alun.

Rakyat jelata yang bisa bebas berkspresi di alun-alun Kota Malang. Termasuk, selfie dan menginjak rumput, hihi

Jika orang Belanda bisa berdansa dan nongki-nongki di

Gedung Sociteit yang tak jauh dari alun-alun, maka rakyat jelata juga tak mau kalah. Aneka seni lokal sering dipentaskan di alun-alun, semisal seni ludruk. Pementasan ini sering dilakukan di sisi timur laut alun-alun. Hiburan rakyat ini semakin ramai tatkala perlawanan kultural semakin kuat. Bagi warga pribumi yang kebanyakan beragama islam, perilaku orang Belanda yang berdansa ria dan mabuk-mabukan di

Gedung Sociteit adalah perilaku dosa besar. Untuk menghindari hal tersebut, maka hiburan rakyat adalah satu-satunya cara.

Panggung hiburan yang sering diadakan di Alun-alun Kota Malang

Pemerintah kolonial semakin mengabaikan keberadaan alun-alun Malang. Mereka membangun jalur trem yang membelah alun-alun dari arah barat laut menuju arah tenggara. Jalur trem ini menghubungkan Blimbing dengan Dampit (Malang Selatan). Sebuah halte di bawah pohon beringin menambah keramaian alun-alun Malang dengan segenap aktivitas rakyat jelatanya. Alun-alun Malang semakin tidak diperhatikan pemerintah kolonial setelah Kota Malang lahir pada tahun 1914. Pihak

gementee (Pemerintah Kota Hindia Belanda) tidak memasukkan alun-alun Malang sebagai

bouwplan (rencana pembangunan) tata kota.

Spot di bawah kandang burung adalah favorit saya di Alun-alun Kotak. Dahulu, jalur trem yang legendaris melintas di sana.

Thomas Karsten, sang arsitek Kota Malang sejak “kemerdekaan” kota ini dari Kabupaten Malang mulai menata ulang pusat pemerintahan baru. Karsten mulai membangun kawasan Alun-alun Bundar dengan bangunan khas eropa yang mengelilinganya. Alun-alun yang baru ini diharapkan tetap menjadi representasi kekuasaan kolonial. Meski citra tersebut akan dibangun, Karsten tak begitu saja melupakan filosofi kearifan lokal. Susunan tapak catur yang berpedoman pada empat arah mata angin tetap digali. Walaupun, tetap saja, pembangunan alun-alun Bunder masih menyisakan keanehan karena berbentuk lingkaran, bukan segiempat.

Berselfie dan narsis di Alun-alun Bundar tidak bisa dilakukan secara sembarangan

Kearifan lokal yang dilakukan Karsten dalam menyusun alun-alun Bundar tidak serta merta membuat bangunan ini bisa menjadi milik rakyat seperti alun-alun kotak. Alun-alun Bundar tetap menjadi simbol hagemoni kekuasaan kolonial atas pribumi. Apalagi, konsep pembangunan alun-alun Bunder juga dikenal dengan istilah

J.P. Coen Plien. Sudah kita ketahui bersama bahwa nama J.P. Coen sendiri adalah nama seorang Gubernur Jendral Hindia Belanda pada awal kekuasaan Belanda di Indonesia. Penamaan ini bermaksud agar hanya kaum Eropalah yang boleh melaksanakan kegiatannya di tempat ini. Salah satunya adalah parade militer Belanda untuk memperingati naiknya Ratu Wilhemina. Tak satupun aktivitas rakyat pribumi bisa dilangsungkan di sana.

Sebuah bus Macito (Malang City Tour) sedang melintas di depan Gedung DPRD Kota Malang, yang mewah dan eksklusif

Selain Gedung Balaikota, di sekitar alun-alun Bunder juga dibangun sekolah elit dan eksklusif yang hanya dikhususkan untuk kaum bangsawan dan eropa. Bangunan HBS/AMS itu kini masih kokoh berdiri. Menjadi kompleks SMA Tugu (SMA Negeri 1, 3, dan 4 Malang). Bangunan sekolah-sekolah ini juga menghadap ke alun-alun bundar. Adanya sekolah tersebut semakin mencirikan stratifikasi sosial dan rasial di kawasan alun-alun bunder.

Tampak samar-samar gedung SMA Tugu, salah satu kompleks SMA elit di Kota Malang. Beruntung, selepas kemerdekaan, kaum pribumi seperti saya bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu di sana.

Setelah kemerdekaan, rupanya kedua alun-alun itu masih menyimpan fungsi kultural seperti masa penjajahan. Alun-alun Kota Malang (alun-alun kotak) tetap menjadi sarana rekreasi yang murah meriah bagi warga Malang. Warga Malang bisa menikmati air mancur di tengah alun-alun, duduk-duduk manis di rerumputan, memakan sempol di pinggir alun-alun, atau sekedar

selfie untuk memanjakan hati. Tak ada banyak larangan ketika warga menjejakkan kaki di sana. Hanya peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan, larangan merokok, dan tak membuat keonaran. Meskipun petugas satpol PP tetap mengawasinya 24 jam, rasa memiliki alun-alun sangat kental.

Berbagai fasilitas dibangun di alun-alun kotak. Warga bisa memanfaatkannya dengan bebas dan gratis.

Berbeda dengan alun-alun kotak, hingga kini alun-alun bundar masih terkesan tertutup untuk dinikmati masyarakat lebih luas. Pagar besi yang menutup tugu membuat tak banyak aktivitas bisa dilakukan di sini. Memang, taman di alun-alun ini sangat bagus. Karena sangat bagusnya itu, maka aktivitas narsis dan sebagainya cukup terbatas untuk dilakukan di sana. Tak hanya itu, tak seperti alun-alun kotak yang sering digunakan warga berkspresi dan membuat panggung hiburan, alun-alun bunder berada pada sisi yang berbeda. Panggung hiburan dan acara seremonial hanya bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Jika pemerintah kota berselera untuk membuat pertunjukan wayang, maka pertunjukan wayang semalam suntukpun digelar. Jika pemerintah kota berkenan bershalawat massal, maka shalawat massal akan digelar.

Dua wanita sedang narsis di taman Alun-alun Bunder. Saya baru sadar, warna dasar tulisan "Balaikota Malang" menunjukkan dari mana sang penguasa kota berasal.

Meski saling beroposisi, kedua alun-alun tetap menajadi komposisi biner yang saling melengkapi sejarah panjang Kota Malang dan kehidupan warganya.

Sumber Bacaan :

Basundawan, Purnawan. 2009. Dua Kota Tiga Zaman : Surabaya dan Malang. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. 2013. Wanwacarita, Kesejarahan Desa-Desa Kuno di Kota Malang. Malang : Disbupar Kota Malang.

Handianoto dan Soehargo, Paulus H. 1996. Perkembangan Kota dan Arsiterktur Kolonial di Malang. Surabaya-Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Univ. Kristen Petra dan Penerbit Andi.

Sumber Gambar

Jepretan masa kini : Dokumen Pribadi

Jepretan jadul: www.kitlv.nl

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Lihat Travel Story Selengkapnya