Kemarin, 3 Mei 2020, insan pers di seluruh dunia merayakan Hari Kebebasa Pers Sedunia. Sayangnya, di tanggal yang sama 21 tahun lalu, jauh di tanah Aceh, terjadi peristiwa penuh teror. Tragedi Simpang KKA, atau dikenal juga dengan Tragedi Kreung Geukeuh, menjadi memori kelam bangsa yang sampai saat ini kurang diperhatikan negara.

Sejujurnya, saya sendiri belum banyak mengetahui tentang tragedi tersebut. Namun, semalam sebelum tidur, saya membaca cuitan menarik yang dibagikan oleh Andreas Harsono, seorang pegiat Hak Asasi Manusia.

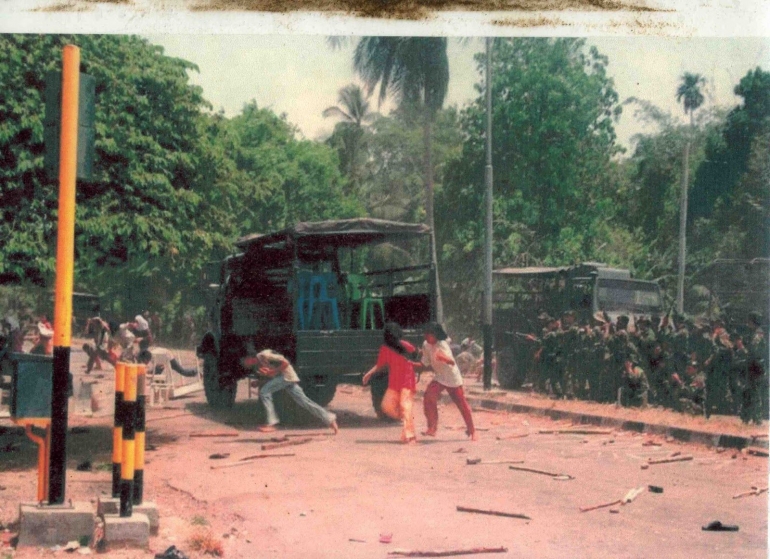

Pada 3 Mei 1999, persis 21 tahun lalu, demonstrasi warga Aceh di Simpang Kraft, Lhokseumawe, diberondong dgn peluru tajam. Hampir semua prajurit dan komandan militer sesudahya dipindah dari Aceh. @chikrini merekam kejadian tsb https://t.co/E9F4UWUPk8 pic.twitter.com/Tx749RMvCC--- Andreas Harsono (@andreasharsono) May 3, 2020

Tulisan panjang yang dibagikan Andreas merupakan cerita lima orang wartawan yang terjebak di tengah Tragedi Kreung Geukeuh. Cerita tersebut dituturkan oleh Chik Rini, jurnalis dan aktivis WWF Indonesia. Singkat cerita, kelima orang wartawan, empat kontributor RCTI dan satu kontributor Antara, pergi meliput demonstrasi massa di simpang KKA, sebuah pertigaan dekat Lhokseumawe.

Demonstrasi yang muncul akibat kesalahpahaman antara warga dan tentara tersebut berakhir dengan berondongan peluru tajam tentara. Puluhan warga meninggal dunia sementara ratusan luka-luka. Sepuluh orang dinyatakan hilang, termasuk seorang tentara yang hilang tiga hari sebelum kejadian, sumber pertikaian antara tentara dan warga.

Sampai saat ini, para korban dan keluarganya masih berusaha mencari keadilan. Persidangan untuk mencari kebenaran atas kejadian tersebut hilang begitu saja bersamaan dengan pemindahan tugas seluruh tentara yang terlibat. Di simpang yang pernah banjir darah warga Aceh tersebut, kini berdiri sebuah tugu berisikan nama-nama korban. Negara abai dengan kebenaran.

Indonesia, Negeri Tumpah Darah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, entri "tumpah darah" berarti: tempat (daerah) kelahiran. Namun, frasa tersebut sering digunakan secara harfiah seperti: "Kemerdekaan Indonesia adalah hasil tumpah darah pahlawan negara."

Memang benar bahwa Indonesia adalah tumpah darah mayoritas warga Indonesia (karena ada beberapa yang lahir di luar negeri). Secara harfiah, juga bisa dibenarkan bahwa Indonesia lahir dari tumpah darah pahlawannya, majas untuk perjuangan dan tekad kuat para pahlawan nasional. Sayangnya, setelah kemerdekaan, frasa tumpah darah masih sering dipraktikan secara harfiah.

75 tahun Indonesia sudah merdeka, selama itu pula terus terjadi pertumpahan darah warga. Tragedi-tragedi besar di awal kemerdekaan seperti Tragedi Madiun 1948 dan Pemberontakan DI/TII, harusnya bisa menjadi bahan pembelajaran untuk berdirinya negara yang lebih dewasa dalam berdemokrasi. Sayangnya, sebelum Indonesia dewasa berpolitik, Orde Baru lahir.

Orde Baru merupakan manifestasi dari kekuasaan di atas tumpah darah rakyatnya. Sayangnya, tumpah darah tersebut tidaklah sukarela. Berawal dari Gerakan 30 September, lawan-lawan politik kekuasaan Orde Baru diberangus, ideologi diseragamkan, dan kekuasaan diabsolutkan. Pemberangusan lawan politik yang tidak pandang bulu, memaksa ratusan ribu, bahkan jutaan orang, kehilangan hak-hak dasar mereka, termasuk hak hidup.

32 tahun berkuasa, tumpah darah rakyat terus diperas demi tegaknya oligarki. Menjelang senjanya, Orde Baru masih berusaha berdiri dengan menumpahkan darah para demonstran di Jakarta. Sayangnya, reformasi yang dinanti-nanti akhirnya tiba bersamaan dengan redupnya kekuasaan dan keserakahan Orde Baru.

![Hati Berdarah-darah [Part 1]](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/10/24/screenshot-20241024-154850-google-671a0a3134777c456c1b3733.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)

![Hati Berdarah-darah [Part 2]](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/10/25/screenshot-20241024-154850-google-671b92f234777c7473476b52.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)