Di kota Herford, tempat saya saat ini bekerja, tidak jarang di beberapa tempat dapat dijumpai "Stolpersteine" (Harafiah: Batu-batu sandungan). Itu adalah lempengan-lempengan tembaga di atas jalan dengan gambar, tulisan dan angka.

Awalnya saya tidak mengerti kenapa ada benda-benda seperti itu di jalan. Tapi setelah saya amati dan teliti, ternyata lempengan itu adalah tanda peringatan terhadap orang-orang yang namanya dicetak di atas logam tersebut.

Itu adalah nama-nama para korban, umumnya orang Yahudi, yang dulunya tinggal di Herford tapi kemudian dibawa ke kamp konsentrasi oleh rezim Hitler yang menganut kebencian ras. Sebuah cara mengenang para korban dan juga memaknai sejarah yang unik dan kreatif.

Dalam sebuah acara peletakan "Stolpersteine" ini, pelajar dari sebuah sekolah di Herford menjadi patron (Jerman: Paten) atau pelindung aksi ini. Dalam situs zellentrakt.de, disebutkan bahwa sejak 2015 sudah diletakkan 124 Stolpersteine di Herford.

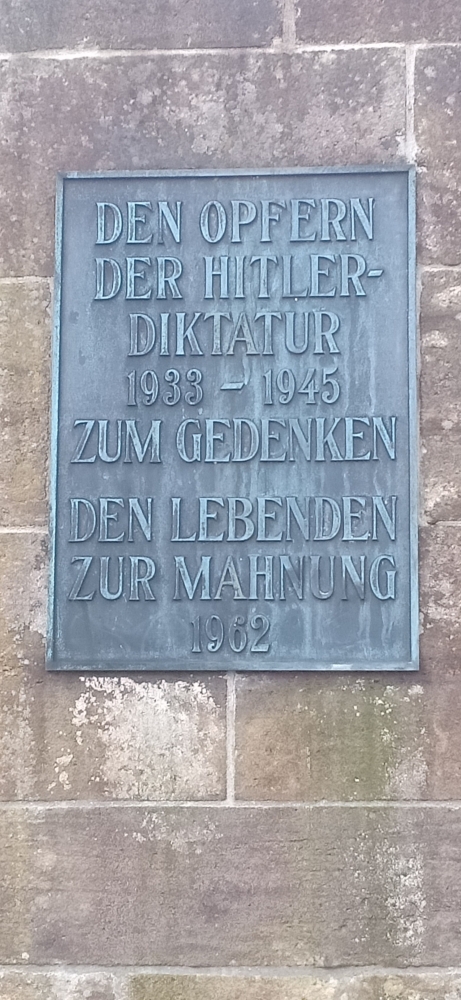

Di sisi lain kota, dibangun sebuah tanda peringatan setinggi lebih kurang 2 meter, dan pada monumen berbentuk tugu itu dilekatkan juga lempeng tembaga dengan tulisan: SEBUAH PERINGATAN BAGI ORANG-ORANG YANG MASIH HIDUP (Jerman: Zum Gedenken den Lebenden zur Mahnung).

Dalam hal ini bangsa Jerman berusaha untuk tidak menutupi dan menimbun sejarah kelam masa lalu mereka walaupun itu pahit dan menyakitkan. Dengan semua tanda peringatan itu, mereka berusaha untuk belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh generasi pendahulu.

Bahwa kebencian yang dilatari belakangi ras dan didukung oleh tafsir kitab suci yang salah hanya akan mendatangkan bencana kemanusiaan yang sulit dimaafkan.

Tapi hubungan kedua bangsa ini selalu berada dalam pasang surut, tergantung situasi dan kebijakan penguasa politik dan agama. Tercata bahwa pada tahun 1096 komunitas Yahudi di Rhein, diserang oleh tentara Perang Salib; ratusan orang dibunuh atau dibabtis paksa atau disuruh bunuh diri.

Demikian juga pada saat datang wabah pest pada tahun 1348-1351, orang-orang Yahudi menjadi korban dari teori konspirasi yang menuduh bahwa penyakit itu berasal dari mereka. Martin Luther, tokoh reformasi gereja yang awalnya bersimpati dengan orang Yahudi tapi ketika mereka tidak beralih menjadi Kristen, Luther berubah dan akhirnya mengkhotbahkan juga penganiayaan bagi orang Yahudi (Der Spiegel, 2019:37).

Pada tahun 1879 istilah antisemitisme diperkenalkan oleh seorang jurnalis asal Hamburg, Wilhelm Marr, dan sejak itulah kebencian terhadap orang Yahudi tidak lagi berdasarkan alasan agama tapi antroplogis dan ras. Puncak dari kebencian ini terjadi pada periode 1933-1945, saat ideologi NAZI singkatan dari Nationalsozialismus yang dikomandani Hitler mengambil alih kekuasaan.

Tapi sebagaimana kita ketahui, Jerman kalah dan babak belur diserang oleh Sekutu dan Uni Soviet. Tidak hanya itu saja, Jerman pernah terbagi menjadi dua wilayah Barat dan Timur dengan ideologi dan kiblat politik yang berbeda.

Sejarah ini tentu sangat menyakitkan dan mungkin membuat malu bangsa yang dari tengah-tengahnya lahir ilmuan, komposer, teolog, sastrawan dan orang-orang hebat lainnya.

Bila kita menonton film berlatar belakang Perang Dunia Kedua, Jerman selalu ditempatkan pihak antagonis. Meskipun bila kita membaca lebih dekat, dari tengah-tengah bangsa ini ada juga tokoh yang menentang Hitler seperti Dietrich Bonhoeffer atau Martin Niemoeller, keduanya pendeta yang melakukan perlawanan terbuka maupun bawah tanah terhadap rezim Nazi. Bonhoeffer sendiri harus menghadapi kematian dalam usia muda (39 Tahun) di tangan tentara Gestapo pada 9 April 1945.

Sejarah kelam masa lalu yang pedih dan menyakitkan, oleh orang-orang Jerman saat ini dijadikan pelajaran. Saya melihat bahwa lempengan tembaga dengan nama-nama orang yang diterakan di sana menjadi pengingat generasi berikut untuk tidak melakukan tindakan brutal seperti yang pernah dilakukan pendahulu mereka.

Maka tidak heran bila saat ini Jerman menjadi salah satu negara yang sangat ramah kepada pengungsi. Dalam beberapa kali kesempatan rasa ingin tahu membuat saya bertanya kepada orang-orang yang saya temui seperti tukang pangkas, supir taksi, pedagang makanan saji. Kebanyakan berasal dari Turki, ada juga Pakistan, Afganistan, negara-negara Eropa Timur.

Teman anak saya di sekolah ada yang berasal dari Syria (Suriah) dan salah satu tetangga kami yang membuka toko bahan makanan Asia berasal dari Vietnam, dia dan suaminya sudah tinggal hampir 40 tahun di Jerman.

Sekarang negeri ini sudah menjadi sebuah negara multikultural, bukan lagi masyarakat yang homogen dengan warisan budaya abad pertengahan yang bercorak kristiani. Semua punya hak sama dan juga tentunya wajib menaati hukum yang sama. Istri saya yang ikut kursus bahasa di sini, pada saat pemilihan walikota (Buegermeister) mendapat undangan untuk memilih.

Sejarah telah mengajar bangsa ini untuk menghormati manusia tanpa membedakan suku, agama dan ras. Walau ada juga kelompok kecil yang mengusung dan ingin mengobarkan kembali identitas rasial, tapi sejauh ini tidak mendapat tempat di hati masyarakat luas.

Apakah bangsa kita juga akan berjalan ke arah yang sama? Di mana kita tidak lagi mempergunakan dan mengeksploitasi sentimen kedaerahan dan agama dalam ruang publik. Semoga kita belajar dari Jerman dan sejarahnya.

Herford, 06.03.2021

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI