Pengantar:

Tuilsan ini lanjutan dari artikel Siswi Nonmuslim Wajib Jilbab di Sekolah Negeri? Tak Salah Ini?!

Masih ingat kejadian pertengahan April 2018, ketika Rocky Gerung --dalam acara ILC (Indonesia Lawyers Club)- bilang kalau kitab suci itu fiksi? Sontak banyak orang kebakaran jenggot. Merasa merasa dilecehkan dengan pernyataan itu, ia dilaporkan pada pihak berwajib pada awal Februari 2019 oleh organisasi yang mengatasnamakan salah satu kelompok masyarakat.

Tapi karena berlatar belakang dosen filsafat Universitas Indonesia, gampang saja ia berdalih; seolah memutarbalikkan logika mereka yang mengkritiknya. "Si pelapor itu gagal paham beda antara fiksi dan fiktif," katanya. Menurutnya, fiksi adalah suatu energi untuk mengaktifkan imajinasi, sementara 'fiktif' cenderung memiliki makna mengada-ada.

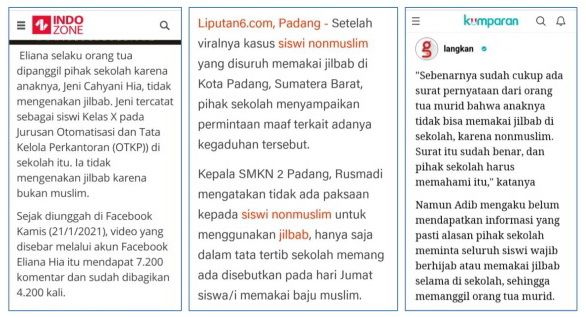

Bermain kata, bermain logika, bisa pula kita terapkan pada kasus yang lagi viral hingga hari ini tulisan ini dibuat (28/1) setelah meledak pada Jumat (22/1). Pemakaian jilbab di sekolah negeri, tepatnya di SMKN 2 di Padang, Sumatera Barat.

Apa memang benar seperti yang dikatakan pihak sekolah, "Tidak ada paksaan, semua merasa nyaman."

Duduk Perkara

Peristiwa pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang (juga sekolah lainnya), permulaan awal bisa merujuk pada Instruksi Wali Kota Pada Nomor 452.442/BINSOS-iii/2005. Artinya, aturan ini sudah berjalan sekitar 15 tahun.

Jauh, dan sangat jauh. Sudah terjadi sedemikian lamanya. Dua windu jika dihitung tahun 2021 ini.

Boleh jadi, kalau meminjam istilah dalam sengkaeta pemilu, disebut sebagai "terstruktur, sistematis dan masif" alias TSM.

Terstruktur artinya dilakukan oleh pejabat struktural, baik struktur pemerintahan ataupun struktur aparatur sipil negara (ASN).

Sistematis dengan cara dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun, dan rapi. Kalau dalam hal ini adalah dengan adanya aturan yang saling terikat dan terkait, yang dilakukan pejabat publik di tingkat lokal khususnya.

Masif adalah dampak yang terjadi secara luas dan pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Andaikata orang tua murid dari satu siswi di antara 46 tersebut tidak dipanggil lisan ke sekolah, kejadian ini tidak akan membesar dan jadi isu nasional. Jelas sekali ada upaya penyeragaman. "Janggal kalau ada siswi yang tidak sama dengan yang lainnya," begitu antara lain kalimat yang muncul dalam video awal.

Imbas yang Mengerikan

Sejak viralnya kasus ini, media sosial juga akhirnya membuka tabir yang selama ini tersembunyi rapat belasan tahun. Keberanian orang untuk bersuara, menyatakan sikap, lagi-lagi memperjelas kesalahan sistem pendidikan yang selama ini telah diterapkan.

Akibatnya, pembiaran semacam ini menjadi pembodohan. Sekolah tidak lagi sebagai alat bantu untuk mendidik dan mencerdaskan, tapi sebagai sarana indoktrinasi dan diskriminasi legal.

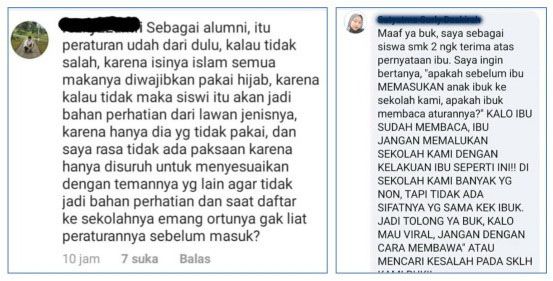

Ambil contoh secara acak dari peristiwa ini. Ungkapan perasaan yang disampaikan oleh [sepertinya menurut pengakuannya adalah] alumni dan siswa.

Coba perhatikan kalimat selanjutnya yang lain. "... kalau tidak maka siswi itu akan jadi bahan perhatian dari lawan jenisnya..."

Lha, ini sekolah untuk belajar biar pintar atau mau nonton model kecantikan sih? Pernyataan ini kan justru tendensi melecehkan mereka yang tidak mau mempergunakan atribut keagamaan. Serendah itukah wanita yang hanya jadi "objek penglihatan"?

Poin lain adalah soal peraturan sekolah. Ini sama dengan yang disampaikan oleh siswi aktif. Justru dalam pernyataan itu, malah penggunaan kalimat ditandai dengan huruf besar. Secara psikologis, ia hendak menunjukkan efek marah. Dia merasa tidak terima jika ada yang mempersoalkan peraturan sekolah.

Seragam yang Tidak Seragam

Peraturan macam apa sih yang bisa membuat banyak orang jadi gagal paham?

Memang bermula dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi dalam penjelasan mengenai seragam sekolah yang ada unsur keagamaan, bukanlah sebuah kewajiban, tetapi pilihan.

Sebagaimana khususnya tertuang dalam dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d Permendikbud 45/2014 yang mengatakan, "Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing."

Lebih lanjut, pengaturan mengenai pakaian seragam nasional itupun, berdasarkan Lampiran I diberikan model pilihan ketentuan pakaian seragam nasional yang berbeda bagi pelajar putri, yang baik untuk jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Artinya model pilihan ini adalah alternatif. Bukan sebagai pilihan mutlak kalau tidak ini ya itu. Kalau bukan itu, ya ini. Kata-kata yang sudah jelas ditafsirkan berbeda di tingkat satuan pendidikan (sekolah).

Dalam kasus 'gunung es' ini, sekolah yang dibiayai oleh negara justru tidak memberikan dukungan kepada murid untuk memahami prinsip penyelengaraan pendidikan, sebagaimana diatur dalam payung hukum induk yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagaimana hal itu tertuang dalam penjabaran Pasal 4 ayat (1). "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."

Bahwa perlakukan yang bersifat diskriminasi terkait aturan wajib mengenakan jilbab bagi siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang merupakan bentuk intoleransi terhadap keragaman, kebhinnekaan, pluralitas dan multikultural yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dasar penggunaan jilbab adalah bagian dari menjalankan ibadat bagi perempuan muslim. Nalar sehatnya, maka mewajibkan perempuan nonmuslim yang tidak diwajibkan mengenakan jilbab menurut agamanya, jelas merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dari perempuan nonmuslim tersebut. Sebab, ia telah diwajibkan untuk mengikuti kewajiban menjalankan ibadat agama lain yang bukan merupakan kepercayaannya. Sangat terang-benderang ini bertentangan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan kemajemukan bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Maka dari itu, pemaksaan penggunaan pakaian agama tertentu kepada siswa/i, juga bagian dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pemaksaan penggunaan pakaian agama tersebut, juga bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Hendra Setiawan

29-01-2021

*) dari beragam sumber

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H