Anda pasti tidak asing lagi dengan co-working space. Mustahil anda merasa asing dengan tempat ini. Anda bisa menemuinya di berbagai kota besar, dari mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, hingga Yogyakarta.

Tempat ini didesain untuk bekerja. Ada kursi dan meja yang nyaman disertai wifi super kencang. Makanan dan minuman yang sifatnya lebih seperti kudapan ringan akan selalu tersedia.

Di tempat tertentu, satu meja bisa dipakai beberapa orang yang tidak saling mengenal. Kursi yang tersedia ada yang memang kursi tegak untuk bekerja di meja secara profesional, ataupun kursi sofa santai.

Tidak lupa, tersedia pula "bilik-bilik" privat yang bisa disewakan sebagai ruang meeting ekslusif, lengkap dengan fasilitas white board dan bahkan proyektor.

Para pekerja yang menggunakan tempat ini pun sangat mudah diidentifikasi. Mereka umumnya adalah anak muda. Bisa saja mereka pekerja profesional, atau mahasiswa. Mereka duduk dan menghadap laptop, mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan. Mengetik, menulis, membuat presentasi, mendesain grafis, membuat vektor, membangun desain 3 dimensi, dan lain sebagainya.

Beberapa dari mereka datang berkelompok dan bekerja bersama sendiri-sendiri dalam diam, beberapa lagi ada yang sambil diskusi, ada pula yang memang bekerja semi menggelar rapat ringan.

Sesekali waiter akan datang dan menyuguhi pesanan es teh, kopi, cokelat, kentang goreng, sayap ayam, dan sebagainya.

Tempat apakah ini? Kenapa orang tidak bekerja di kantor saja jika kerjaannya memang ada kantornya? Kenapa tidak mengerjakan tugas kuliah di kampus? Jika sang pekerja bekerja lepas, kenapa tidak bekerja di rumah saja agar lebih nyaman?

Ternyata, jawabannya ada pada filosofi ruang perkotaan.

Richard Florida, ahli ekonomi kreatif dari Amerika, mengamati perkembangan kota-kota di negaranya selama bertahun-tahun. Menurutnya, dari dulu sebuah kota itu hanya punya dua ruang: rumah dan kantor.

Ruang pertama sebagai rumah, cukup jelas, adalah tempat manusia hidup.

Ruang pertama sebagai kantor, cukup jelas, adalah tempat manusia bekerja. Bisa saja bentuknya bukan kantor, tapi pabrik, atau pelabuhan, atau pertambangan, intinya adalah tempat bekerja.

Dalam waktu yang cukup lama, kaum pekerja berputar-putar di antara rumah mereka dan kantor mereka atau tempat mereka bekerja. Rasa-rasanya, ruang kerja menjadi seperti rumah kedua.

Seiring berkembangnya waktu, masyarakat tambah kaya dan berkeluarga. Lalu munculah ruang ketiga, ruang rekreasi. Keluarga butuh tempat untuk menghibur diri sendiri. Bahkan individu yang belum berkeluarga pun tetap butuh rekreasi. Dan dengan makin suburnya kesejahteraan, kaum pekerja punya tambahan uang untuk rekreasi, seperti ke kebun binatang, museum, taman fantasi, dan lokasi wisata.

Makin lama, pola kerja masyarakat mulai berubah. Teknologi berkembang cepat dan kehadiran internet mengubah segalanya. Komunikasi makin mudah, pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien bahkan tanpa perlu koordinasi dengan rekan di kantor secara fisik.

Para pekerja millenial pun lahir dan memiliki preferensi yang sangat berbeda. Mereka memposisikan rumah sebagai rumah, dan menolak bekerja di rumah. Mereka memandang kantor sebagai kantor, tempat mereka melakukan presensi kerja. Mereka tidak suka memandang kantor sebagai rumah kedua. Sementara tempat rekreasi juga harus hanya menjadi tempat rekreasi, tidak cocok bekerja di tempat rekreasi, dan tentu tidak bisa dijadikan rumah.

Akhirnya, lahirlah ruang keempat. Kafe, kedai kopi, hingga co-working space menjadi alternatif bagi kaum millenial yang ingin fleksibel. Karena mereka perlu untuk berekreasi dengan minum dan makan enak sembari bercengkrama dengan sahabat, sambil sembari memeriksa surat elektronik dan mengerjakan beberapa pekerjaan ringan. Dan sambil melakukan hal tersebut, mereka butuh tempat yang nyaman untuk meregangkan kaki, kadang tiduran di sofa yang empuk, seperti rumah.

Kehadiran ruang keempat ini memang tidak disangka-sangka, namun memang sangat logis. Mulai muncul pula tren yang disebut pekerja nomaden digital. Mereka adalah pekerja lepas yang tidak memiliki kantor, cukup bekerja dari laptop dengan internet memadai, dan mengerjakan proyek untuk klien lintas kota dan lintas negara.

Yogyakarta, dengan potensi industri kreatifnya yang menjanjikan, juga memiliki kecenderungan ini. Sejumlah co-working space telah banyak menjamur, seperti Jogja Digital Valley, Antologi Collaborative Space, Ruang Kerja, Sinergi Coworking Space, dan masih banyak lagi.

Sontak, etos kerja kreatif kepemudaan ini, disandingkan dengan ekosistem pendidikan yang kental di Yogyakarta, membuat provinsi ini punya potensi yang menarik.

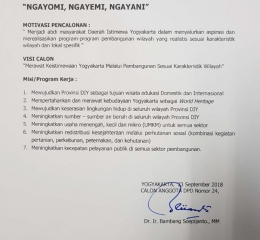

Seingat saya, Bambang Soepijanto pun pernah memiliki pemikiran serupa. Dalam visi dan misinya sebagai calon anggota DPD RI dapil DIY, Ketua Umum APKINDO ini punya gagasan untuk menjadikan Yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata edukasi domestik dan internasional.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H