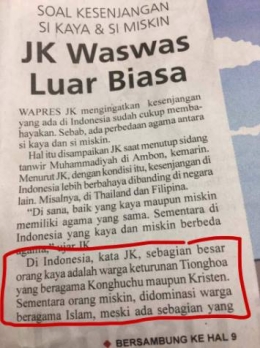

aku pun sepakat banget pada tulisan Hanna Fransisca, “Aku lebih meyakini etnis apa pun, agama apapun, ada yang miskin ada yang kaya raya macam Pak JK, ada yang baik dan ada yang jahat.”

Ketika aku menikmati masa bersenang-senang di Kampung Sri Pemandang Atas Sungailiat, tidak semua kawan Tionghoa-ku di Bangka hidup seperti stereotipe yang kebanyakan orang Indonesia. Rumah kami dibangun oleh orang Tionghoa, dari pembantu (kenek/helper) sampai mandor (mandornya/pemborongnya bernama Min Ho).

Dulu keluarga kami pernah memiliki asisten rumah tangga beretnis Tionghoa dan beragama Kong Hucu. Kalau tidak keliru, anaknya dua. Bapak bisa bayangkan, mengapa ada orang Tionghoa menjadi asisten rumah tangga di rumah kami, padahal orangtuaku bukanlah keluarga kaya raya.

Bapakku, Slamet Sudharto, yang kelahiran Madiun 1929, mantan Tentara Pelajar wilayah Malang dengan bersenjatakan senapan mesin (1945-1950, termasuk bagian dari Mobrig, terlibat perang di Peristiwa Surabaya, atau Bapak bisa cari info pada keluarga kami di Sambirejo, Madiun), dan menjadi guru swasta di Sungailiat sejak pertengahan 1950 juga mendidik aku di rumah mengenai Indonesia, Pak.

Guru, Pak. Guru SMP (pagi-siang) dan STM (sore-malam). Guru juga di rumah ketika aku harus belajar mengenai Indonesia karena bapak seorang veteran perang, meski sama sekali tidak pernah diakui negara Indonesia tercinta ini, apalagi menerima gaji pensiun tentara, Pak. Lingkungan rumah dan sekolah sangat mendukung belajar ke-Indonesia-anku, Pak, tanpa perlu repot mencari buku-buku yang masih langka pada waktu itu.

Bapakku juga berkenalan baik dengan setiap kepala aparat di Sungailiat. Zaman Pak Duri (ayahnya Rafika Duri), Pak Saylan, dan seterusnya, karena mantan veteran selalu dekat dengan aparat keamanan sebagai satu keluarga yang berbakti kepada Indonesia. Dari bapak aku belajar mencintai Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ini, Pak.

Ibuku kelahiran Karanganyar-Solo pada 1939. Seorang mantan karyawan Rumah Sakit Unit Penambangan Timah Bangka. Waktu masih aktif disitu, setiap bulan mendapat jatah sembako lengkap, terhitung dari semua anggota keluarga. Semakin banyak anak, semakin banyak jatah sembakonya. Timah, pada masa itu, Pak, masih dalam masa jaya dengan sebutan “emas putih”, yang pernah menjadi penyumbang devisa nomor dua setelah minyak bumi. Ya, soal makan-minum dan lain-lain, masa kecilku lebih beruntung daripada Hanna Fransisca.

Orangtuaku bisa membayar asisten rumah tangga beretnis Tionghoa karena tidak bermasalah dengan keberadaan sembako bulanan, di samping mengangkat beberapa anak (semuanya beragama Islam) yang sedang bersekolah karena latar ekonomi keluarga mereka yang sangat perlu dibantu (Puji Tuhan, mereka telah hidup mapan secara ekonomi, Pak, karena mereka juga pekerja keras dan Allah Tuhan mereka sangat menyayangi mereka).

Aku pun bergaul dengan anak kampung yang tidak mengenal permainan anak orang kaya di kota. Di kampung halamanku dulu ada seorang penjual tahu dari etnis Tionghoa-Kong Hucu. Belum ada penjual tahu dari etnis lainnya. Sudah tua, berkaus putih polos yang sudah mirip saringan tahu, dan naik sepeda onthel, Pak. Sebelum giliran aku, kakakku sering bertugas menunggu kedatangannya di depan rumah pada pagi hari sekitar pukul 06.00.

Ada juga penjual ikan keliling sekitar pukul 09.00. Satu ini paling ditunggu ibu-ibu kampung kami karena bisa utang, Pak. Paling laris kalau sudah, meski belum tentu uang langsung ngumpul.

Siangnya, sekitar pukul 14.00 ada tukang cukur keliling naik sepeda Pak. Orang Tionghoa-Kong Hucu. Dua orang lagi. Seorang yang aku dan kawan-kawan suka adalah yang selalu terdengar di ujung jalan, “Gunting rambut, tiauw siput, kena kentut!” Berulang-ulang diucapkan denga irama khas. Dan dia pun suka bercanda ketika sedang mencukur aku atau kawan-kawanku.