Entah kenapa pandangan nyinyir merasuk pemikiran saya menjelang akhir bulan Ramadan, bukan karena persoalan tradisi mudik yang masih menyisakan segudang masalah, atau banyaknya makanan kadaluwarsa yang masih beredar di pasaran, tetapi karena maraknya guru yang terpaksa diancam ‘merayakan' lebaran di jeruji penjara. Mereka divonis bersalah bukan karena korupsi dana pendidikan seperti wakil rakyat, tetapi karena dituduh menganiaya murid, seperti yang dialami oleh Nurmayani Salam, guru SMP di Kabupaten Bantaeng tersebut dilaporkan orang tua murid karena mencubit muridnya yang tidak mau melaksanakan shalat Dhuha. Permasalahan yang sama juga menimpa Sambudi, guru SMP Basuki Rahmat Sidoarjo yang disidang di pengadilan juga karena mencubit muridnya, lalu dimana letak keadilan permasalahan tersebut?.

Ingatan saya kembali terbang kemasa 10 tahun yang lalu, ketika saya sekolah di SMAN Negeri 1 Jepara. Sebagai sekolah paling favorit di kota ukir tersebut harus diakui perjalanan menuntut ilmu saya tidaklah terlalu lurus, hampir kenakalan anak SMA pernah saya lalui. Di saat murid-murid yang lain sibuk mendengarkan guru mengajar, saya malah sibuk bermain catur di ruang kelas, ngliwung (pamit ke sekolah tetapi tidak sampai sekolah) dan mblurut(bolos pelajaran sebelum bel pulang berbunyi) adalah sebuah hobi, akibatnya hampir semua ‘hadiah' dari guru pernah saya terima, mulai dari diceramahi, dipanggil ke ruang BP, dijemur di lapangan, sampai dengan penghapus dan penggaris yang sering mampir ke tubuh, tetapi pada waktu itu tidak pernah terbersit sekalipun dalam pikiran untuk melaporkan ke polisi karena tahu bahwa hukuman tersebut pantas diterima.

Sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita sekarang?, begitu mudahnya orang tua murid melaporkan guru ke kepolisian hanya gara-gara anaknya dicubit atau dijewer. Disini saya tidak akan membela siapapun, entah itu guru ataupun murid. Saya hanya akan mengkorelasikan permasalahan tersebut dengan esensi pendidikan Indonesia.

Adagium Pendidikan

Cita-cita idealisme pendidikan Indonesia sebenarnya sudah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 di Yogyakarta, beliau mendirikan ‘sekolah' pertama kali dengan konsep Patrap Triloka yang mengandung 3 unsur, Ing Ngarso Sung Tulodho (yang depan memberi teladan) bahwa seorang guru harus memberikan teladan yang baik, IngMadyoMangunKarso (yang tengah membangun kemauan) murid bebas mengembangkan kreatifitas yang disukai dan TutWuriHandayani (yang belakang memberi dukungan) orang tua mempercayakan sepenuhnya sistem pengajaran dari sekolah. Dari 3 unsur tersebut bisa bersinergi untuk mewujudkan konsep pendidikan yang memanusiakan manusia. Itulah kenapa model pengajaran pertama kali yang dikembangkan dinamakan taman (tempat yang menyenangkan untuk bermain), bukan sekolah.

Sebab menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mengembangkan nasionalisme pendidikan, seorang murid harus bisa mengembangkan seluruh kreatifitas tanpa ada tekanan dari siapapun. Ketika murid melakukan kesalahan, tidak langsung diberikan hukuman, tetapi dituntun untuk mencari letak kesalahan dan diarahkan untuk memperbaikinya. Sehingga murid akan terbiasa untuk menemuan solusinya sendiri. Pengajaran yang dianut lebih menggunakan metode Andragogi dimana seorang guru lebih berperan sebagai teman yang akan membantu mengatasi permasalahan tanpa harus mengaturnya. Sehingga diharapkan murid akan menjadi manusia seutuhnya dengan kreatifitas yang tidak terbatas.

Seiring dengan era globalisasi, esensi pendidikan di Indonesia semain terlupakan. Semakin banyak sekolah yang didirikan berimbas pada persaingan untuk memperebutkan siswa. Atas nama kompetensi dan prestasi, sekolah berubah fungsi menjadi mall yang bisa menawarkan berbagai macam fasilitas terbaru dan sistem kurikulum terbaik, tentunya untuk mendapatkan semua itu diperlukan biaya yang tidak sedikit pula. Setali tiga uang dengan orang tua siswa, karena ketakutan sang anak tidak bisa bersaing, mereka rela mengeluarkan uang puluhan juta rupiah. Memang saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sistem pendidikan di era globalisasi, karena persaingan akan lebih ketat, tetapi yang perlu diingat apakah dengan banyaknya fasilitas dan kurikulum yang terus diperbarui juga bisa selaras dengan perkembangan mental siswa.

Adagium atau kepastian pendidikan Indonesia sejatinya mengarahkan siswa menuju Insan Kamil, yaitu manusia yang bisa selaras antara perbuatan (raga) dengan nurani (jiwa). Tetapi seringkali sistem pendidikan sekarang lebih berjalan timpang, metode Reward and Punishment dengan segudang peraturan cenderung lebih diakomodir daripada metode andragogi yang menitiktekankan pada pemahaman. Seorang siswa akan dihargai atau dianggap pintar ketika dia bisa melahap semua pelajaran dan mengikuti ekstra kulikuler, sedangkan siswa yang dilihat malas-malas langsung dihukum. Seorang siswa yang berprestasi akan langsung dipajang fotonya dalam banner yang dipasang di depan gerbang sekolah, sementara siswa yang nakal hanya akan menjadi pesakitan yang tiap hari dijemur di lapangan upacara atau bahkan dipukul dengan tangan atau penggaris. Sekolah yang diharap bisa mencerdaskan kehidupan semua anak bangsa malah hanya menjadi etalase jurang pemisah antara si pintar dan si bodoh.

Moralitas Sinetron

Melihat pada kasus di Sidoarjo tersebut, tentu saya tidak bisa membenarkan pelaporan yang dilakukan oleh orang tua murid, tetapi saya juga tidak bisa menyangkal bahwa segala perlakuan apapun dari guru terhadap murid dalam bentuk kata-kata dan perbuatan fisik tentu akan mempengaruhi perkembangan mentalnya, dengan kata lain saya juga tidak bisa menerima tindakan yang dilakukan oleh pak Sambudi. Apalagi setelah itu (lagi-lagi) media sosial langsung berperan sebagai guru dadakan dengan menjatuhkan peran antagonis terhadap anak tersebut.

Yang harus dipahami tentu mental anak sekarang tidak bisa dibandingkan dengan keadan waktu saya sekolah yang terkenal dengan istiah meme “zaman saya sekolah dicubit guru, ngadu ke orang tua, lapor orang tua, ditambah dipukul pakai sapu. Kalau zaman sekarang dicubit guru, lapor orang tua, guru dimasukkan penjara”. Akses keterbukaan informasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mental siswa sekarang.

Hampir semua remaja mengetahui popularitas sinetron Ganteng Ganteng Serigala (GGS) dan Anak Jalanan (AJ), walaupun genrenya adalah sinetron remaja tetapi kesamaan dari dua sinetron tersebut seringkali mengambil setting di sekolah dengan porsi terbesar aktornya bermain sebagai siswa. Stigma siswa di sinetron tersebut lebih ditonjolkan pada adegan perkelahian, percintaan bahkan fiksi akan sangat mempegaruhi perkembagan mental generasi muda Indonesia.

Bahkan sosok guru yang ditamilkan di sinetron tersebut juga lebih banyak mengurusi masalah pribadi murid-muridnya daripada pelajaran di sekolah. Waktu penayangannya pun hampir setiap hari dan menggunakan jam prime time (18.00-22.00) padahal waktu tersebut adalah waktu yang paling efektif digunakan untuk pelajaran, sehingga tidak mengherankan jikalau doktrinasi dua sinetron tersebut sangat mempengaruhi mental siswa sekarang menjadi cengeng dan tidak berani menghadapi tekanan. Tidak ada pesan positif yang bisa kita ambil dari tayangan sinetron tersebut, jauh berbeda dengan zaman saya sekolah yang disuguhi Si Doel Anak Sekolah.

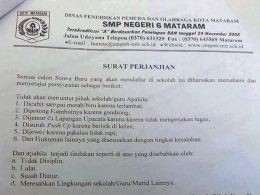

Walaupun permasalahan yang membelenggu pak Sambudi sudah berakhir dengan damai, tetapi fenomena tersebut hanyalah ujung dari gunung es, karena masih banyak persoalan pendidikan lainnya yang siap meledak di permukaaan. Dan bagi saya tindakan pencegahan pelaporan guru kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus pak Sambudi, seperti yang diterapkan oleh SMP 6 mataram dalam bentuk surat perjanjian antara pihak sekolah dan orang tua jika sampai diberlakukan, makin menjauhkan esensi pendidikan yang dirintis oleh Ki hajar Dewantara, karena bagaimanapun juga hukuman diberlakukan untuk mendidik siswa yang bersalah, tetapi tentunya kita semua sepakat bahwa peraturan tersebut adalah bentuk pelegalan kekerasan yang akan dilakukan guru terhadap siswanya. Tentunya kita semua maisih berharap bahwa hakikat sekolah adalah sistem untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan tempat untuk melakukan kekerasan fisik semata.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H