Era revolusi digital 4.0 yang juga mendorong disrupsi dalam beberapa tahun terakhir telah membuat ekosistem media yang tidak adil khususnya dalam persaingan usaha dan daya pikat membangun relasi dengan publik.

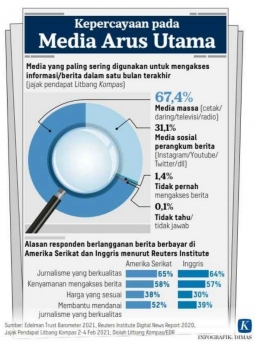

Namun apakah persaingan usaha adalah satu-satunya permasalahan utama pada ekosistem media di Indonesia? Dalam diskusi Road to Congress Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Senin 8 Februari 2021 lalu, Direktur Remotivi Yovantra Arief mengatakan saat ini media massa di Indonesia masih menghadapi periode ketidakpercayaan publik. Kondisi ini semakin terlihat dengan tingginya sentimen kepercayaan publik pada buzzer ketimbang media massa.

Ihwal dari ketidakpercayaan publik sebenarnya adalah proses panjang yang tidak teratasi dan tak dicegah dengan baik. Pesimisme publik terhadap media mencuat sekitar tahun 2013-2014 dimana masa itu sejumlah media massa arus utama, sebut saja contohnya TV merah dan TV biru sangat terang-terangan menunjukkan keberpihakan politik dan menanggalkan independensi.

Siapa yang tidak gerah dengan kondisi tersebut? Masyarakat yang mengonsumsi media arus utama tentu lambat laun akan merasa dirugikan karena hak-hak pembaca kian tergerus. Beberapa kesalahan lain yang menurut Yovantra kerap berulang adalah kurangnya kesadaran melakukan ralat dan permintaan maaf secara terbuka ketika media mempublikasikan atau menyiarkan konten yang salah. Padahal kesalahan sekecil apapun itu tetaplah merugikan publik selaku konsumen. Jika kita membayangkan dalam konteks pacaran atau rumah tangga saja, meminta maaf itu sangat penting menjaga hubungan. Hal ini termasuk pula jika kita berbicara dalam konteks media massa dan publik.

Kondisi inilah yang kian meruncing dengan kehadiran buzzer pada Pemilu 2019 lalu. Dalam argumen post modernisme, fenomena ini dianggap sebagai salah satu konsekuensi ketika seseorang hanya akan menelan informasi yang sejalan dengan keyakinannya terlepas dari benar atau salah informasi tersebut.

Oleh sebab itu, Yovantra menawarkan sebuah ide yang menggelitik bagi saya pada momentum webinar tersebut adalah jurnalisme mulai mengadaptasi cara buzzer. Secara lebih rinci, Yovantra menyebut media arus utama yang sedang berjibaku menghadapi infodemi perlu juga melakukan revitalisasi dalam membina relasi kepada publik. Misalnya, dia mengusulkan, apakah media arus utama bisa menyontek teknik para buzzer, atau teknik marketing secara umum ke dalam jurnalisme.

Salah satu yang menurut Yovantra saat ini bisa menjadi contoh adalah Narasi TV karena populer dengan pengemasan konten. Dia beralasan, "Ini menarik dicoba, jurnalisme dan buzzer berbeda tipis karena kedua ini punya bisnis informasi dan influence, tujuan media supaya masyarakat menghasilkan pilihan yang benar," ungkap Yovantra.

"Trust itu dibangun dari relasi sosial, sementara truth terbangun bukan dari relasi sosial. Jadi bagaimana mengemas truth dalam bentuk yang orang lebih trust," ujarnya.

Ujaran Yovantra adalah bagian dari kegelisahan saya, hanya saja, dalam praktik media massa arus utama ide tersebut belum bisa teradaptasi sepenuhnya. Mengapa demikian? Saya bisa memberikan beberapa argumentasi dari hasil pengamatan saya sendiri.

Pertama, lambat dalam mengadaptasi inovasi digital. Perusahaan media arus utama menghabiskan energi untuk menyelamatkan kapal bisnis dan keuangan ketimbang memikirkan inovasi. Artinya, kelambatan dalam menjajal inovasi konten bukan semata karena ketidakmampuan pelaku media melakukan terobosan, tetapi lebih kepada sulitnya perusahaan media arus utama berjibaku dengan ekosistem yang tidak seimbang di pasar bebas saat ini.