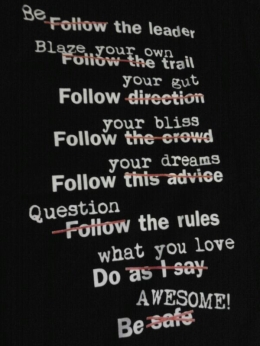

[caption id="attachment_247124" align="aligncenter" width="480" caption="Berminat? Sila kontak desainernya, Kakak Ping Setiadi di https://www.facebook.com/ping.setiadi"][/caption]

Orang tua terkadang lupa bahwa mereka juga sempat menjadi anak.

Entri ini diketik beberapa jam setelah saya SMS-an sama Babab, barengan Galagher bersaudara yang lamat terdengar namun terkalahkan desing angin Kesanga lewat tengah malam di pelosok Bali. Iya, si Babab, bapak saya itu, mak bedunduk ujug-ujug tanya kabar apakah saya baik-baik saja. Padahal biasanya iseng SMS cuma laporan ada kerabat atau tetangga meninggal, atau sedikit bergosip kalau dia sedang motret nikahan siapa gitu. Atau mungkin itu pertanyaan titipan dari Bu Anggi yang suka belagu nggak mau berkabar duluan. Hihi. Ibu dan Babab itu pasangan ortu unik. Mereka terkadang sering jaim karena hubungan kami dibilang jauh ya dekat, dibilang dekat ya nggak begitu juga. Tapi mungkin memang begitu ya hubungan ortu-anak yang sudah bersama puluhan tahun dengan bocah-bocah yang mendadak membangkot (tapi nggak kawin-kawin =P). Mereka sudah los aja, mempercayakan semua pada kebaikan semesta—yang nyatanya juga nggak baik-baik amat—dan nggak mikir lagi anaknya mau jadi apa, apalagi yang modelnya kayak saya. Udah bisa idup sendiri nggak ngerepotin aja mungkin udah sujud syukur tuh Bu Anggi. Tapi ini jauuuh banget bedanya sama adik saya, si Cipret. Ketika masih SMU, dia gondok luar biasa waktu dilarang Ibu ke mall bersama teman-temannya. “Nunggu kakakmu pulang kalo mau kemana-mana,” titah Ibu. Padahal saya sedang “dibuang” ke Jogja dan nggak serumah. Pulang pun kalau ingat. Lalu dia sempat sekamar di kost waktu saya memburuh di Jakarta dan tempat kerjanya lumayan dekat dari tempat saya tidur. Bertahan sebulan karena, “aku maunya pulang tuh makanan ada di meja, tinggal mangap, nggak perlu nyari ke luar. Kayak di rumah.” Bitch, please… Tapi sejak kecil si Cipret itu sudah seperti anak saya sendiri karena saya yang ajak dia main jika Ibu harus beberes rumah dan masak. Beda usia kami lumayan jauh. Dia sering menangis saat saya olok-olok bahwa hadirnya di dunia adalah akibat bocoran kondom meskipun dia nggak tahu apa maksudnya. Tapi dia tetap manut sama saya. Termasuk ketika dia manut menjilat setelapak tangan bubuk putih yang biasa dipakai Ibu bikin kue karena saya iming-imingi bahwa vanilla itu rasanya manis. Saya juga yang ajarin dia bandel supaya bisa main sepulang sekolah tanpa harus kena marah Ibu. Saya pun jadi tempatnya cerita kalau dia sedang suka-sukaan sama cowok (dan masih juga jomblo seperti mbaknya, sampai sekarang). Saya juga yang “mencekokinya” dengan Saman-Larung, Tetralogi Buru dan Trilogi Bartimaeus. Untungnya dia suka dan lumayan melek literatur diantara teman-temannya yang lain. Masa-masa bocah seusianya masih suka nonton Tralala-Trilili-nya Agmon, saya jejali dia dengan Mr. Big, Nirvana, Manhattan Transfer, RHCP dan Van Halen. Dia pun menemani saya deg-degan pertama kali ikut festival di Ancol dan harus bersaing dengan mas-mas hebat-hebat dan gondrong-gondrong yang ikutan goyang waktu saya gagaokan bawain Green Tinted 60’s Mine. Dan saya masih sering terkaget-kaget menyadari pertumbuhan adik saya yang dulu kurus berambut merah seperti anak kurang gizi dan terlalu lama main layangan hingga sekarang jadi mbak-mbak CSO salah satu bank terkemuka di Indonesia. Apalagi mendengar dia bercerita bagaimana dia harus menangani keluhan. Di situ baru saya percaya bahwa adik saya memang mahluk hidup yang tumbuh dan berkembang, bukan sekadar mahluk unyu yang bisa dijadikan objek bully atau ketawa-ketawa kalau tuasnya diputar. Tapi yang lebih membuat saya kaget lagi adalah komentar Ibu waktu saya memintanya untuk nggak ngelarang-larang Cipret dan menaruh kepercayaan sebesar dia mempercayakan saya. “Cipret itu beda sama kamu. Dia nggak bisa seberani kamu yang hajar sana-sini buat dapetin yang kamu mau. Makanya kamu yang harus kuat. Makanya kamu Ibu ajarin berani. Karena kalau nanti Ibu dan Babab kenapa-kenapa, dia jadi tanggung jawab kamu.” Saya sendiri masih ingat bagaimana mencelos hati kami sekeluarga di malam menunggu si “bayi”, bungsu di keluarga, pulang pada hari pertama dia bekerja di restoran keren dan mehel benget. Betapa jantung kami remuk melihat bilur-bilur di tumitnya akibat sepatu hitam seragam yang kulitnya masih kaku, membayangkan dia harus berdiri berjam-jam dalam kondisi seperti itu, berwajah lelah, dengan air mata bergulir di pipi nyempluk sambil berkata lirih, “kerja tuh capek ya…” Kalau saya nggak pelototin, Ibu mungkin akan buru-buru mendekap bocah bongsor yang lebih tinggi dari saya lalu menghujaninya ciuman. Alih-alih, dia hanya mengacau puncak kepala si Cipret. Untungnya. Saya kenal betul bagaimana ajaibnya “hard love” karena saya besar dengan hal seperti itu. Buat saya dan tetangga, akan sangat kejam menyuruh anak kelas 2 SD untuk mengepel dan menyapu rumah setiap hari, mencuci pakaian dengan tangan, dan berbagai tugas domestik yang bisa dialihdayakan dengan mudah ke tangan si Bibik. Tapi tidak untuk Bu Anggi. Masalahnya, pertama, kami nggak pernah punya ART. Kedua, Ibu sudah cukup repot mengurus hal lain. Dan terbukti, semua hal-hal “kejam” itu berguna banget untuk bikin saya bertahan dan bersenang-senang dilepas sendiri jauh dari keluarga. Saya juga dihajar—bukan diajar—untuk selalu menjejak bumi namun tetap mengupayakan terjadinya hal-hal yang saya inginkan. Misalnya, ngojek payung untuk beli perabotan lomba upacara karena kenyataan yang tertera pada slip gaji Babab nggak bisa mewujudkan keinginan saya. Atau ngajarin anak orang dan jadi kalong di warnet agar masih bisa jalan-jalan, supaya hidup saya nggak melulu jadi kupu-kupu (kuliah-pulang, kuliah-pulang). Dan apakah saya bahagia dengan orang tua yang lumayan visioner dan demokratis seperti itu? Nggak juga. Hey, saya masih manusia! =P Beberapa minggu sebelum saya gotong-gotong kulkas dua pintu melintasi Soetta menuju Ngurah Rai, Ibu dan saya sempat bertengkar hebat. Sebenarnya sih sepele, tentang jadi apa saya nanti. Seiring waktu, manusia berubah. Dan Ibu juga nggak sebegitu saktinya untuk lepas dari siklus tersebut. Saya yang terlalu naïf menganggapnya masih memegang nilai-nilai yang sama seperti yang dipegangnya semasa muda. Dia inginkan saya berpenghasilan tetap dan bisa punya muka menghadapi orang-orang yang merasa jadi perwakilan petugas kelurahan untuk bertanya “kamu kerja di mana?” Mungkin remeh, tapi saya nggak bisa lagi berlama-lama “melacur” di pabrik berkedok kantor korporat atau agensi atau apapun lah yang mengharuskan saya duduk diam dan tersenyum dan membuat orang lain senang—terutama atasan—delapan jam sehari, lima atau enam hari seminggu (meskipun sekarang saya bakal lindas ego dan “melacur” lagi di tempat pantat saya berada ini demi babat alas). Bagi ibu saya, seperti itulah bahagia, dalam keadaan aman secara finansial dan nyaman secara posisi sosial. Tapi Ibu—dan saya—seringkali lupa bahwa kami punya standar bahagia yang nggak sama. Kami juga seringkali lupa bahwa doa pertama Ibu sebagai orang tua hanya menginginkan anaknya bahagia, sementara harapan anak adalah membuat orangtuanya bahagia—sebelum semuanya terlambat. Begitu sederhana, namun begitu sulit. Suatu kali sempat pada sebuah perbincangan Ibu sambat. “Ya namanya juga orang tua. Sebisa mungkin nggak ngalamin susah seperti orangtuanya. Mendingan orangtuanya aja yang berdarah-darah, nanti biar anaknya yang leha-leha.” Tapi, Bu… apa itu nggak bikin anak berdarah-darah nantinya ketika dia menua nggak biasa ngadepin susah? Lalu buat apa semua pendidikan hidup yang sempat dihajarkan—bukan diajar—pada semua anak kalau masih ketakutan pada apa yang menghadang di belokan depan? Dan jika kemudahan yang ada di benak ternyata mewujud pada kesulitan bertahan dan belajar kemudian, bukankah itu juga kelalaian dan pengabaian? Dan satu pertanyaan besar untuk semua ibu-ibu di dunia yang merasa sebangkotan apapun, anak adalah anak, tanggungjawabnya, BEBAN hidupnya yang mungkin nggak mau dirasakan, nggak tega mengutarakan, namun menggedor-gedor nurani manusia terdalam:

buat apa melepas ketika tetap harus menggenggam?

Dan saya sebagai anak, sebagaimanapun mbalelonya, sebengal apapun, sekacrut apapun, akan tetap merindukan orang tua—Ibu, terutama, karena rahimnya adalah rumah pertama saya—untuk sekadar ngobrol sambil sesekali menyesap teh manis panas di ruang makan sebagai dua orang perempuan dewasa, berbagi hidup dan kisah, berbagi peristiwa dalam derai tawa panjang, berbagi waktu yang tidak lama. Namun seperti yang saya sering alami, bahwa semesta tak melulu baik, tak selamanya ramah. Akan ada “korban” berjatuhan demi keseimbangan. Termasuk anakmu, Bu. Karena kita semua nggak ada yang istimewa di muka bumi, kecuali para bigot. Dan jika masa itu datang, Bu, legowolah. Ikhlas dan percayakanlah semuanya pada kemampuan anakmu menyerap pelajaran dari pengalaman-pengalamanmu dulu yang sering kau ceritakan. Biarkan saya—kami, seluruh manusia yang sempat jadi kanak-kanak dan punya orang tua (kelewat) baik—berjalan atau bahkan berlari, karena semua hanya harus dihadapi. Termasuk membiarkan kami jatuh dan terluka, sebagaimana dulu kami belajar naik sepeda. Jangan buai kami dengan pertolongan dan kata-kata penghiburan, karena kami akan merindukan hal itu ketika kalian, para orang tua, tak lagi ada untuk kami. Kehilangan sesuatu yang nikmat dan indahnya pernah dikecap itu jauh lebih menyakitkan ketimbang belum sempat merasakannya sama sekali. Namun jika kalian memaksa ingin berbuat sesuatu untuk kami, hanya satu yang akan membuat kami luarbiasa lega dan bahagia: terima kami ketika pertempuran kami selesai. Izinkan kami kembali menyesap kehangatan rumah tempat pulang, tanpa penghakiman, tanpa I-told-you dan sebangsanya, sebelum kami berangkat lagi ke kancah pertempuran maha hebat bernama kehidupan. Karena setinggi-tingginya ranting menggapai awan, ia tak pernah melupakan akar.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H