Dunia perfilman nasional kembali riuh dengan hadirnya trailer film "The Santri" yang ditayangkan pada 9 September 2019 lalu. Ini baru trailer-nya, filmnya sendiri kabarnya akan diputar serentak di layar bioskop akhir Oktober nanti. Jadi masih sebulan lagi.

Hingga 18 September 2019, atau sembilan hari sejak trailer ditayangkan, trailer film ini sudah ditonton 1,2 juta kali. Jumlah tersebut terbilang lumayan untuk sebuah trailer film. Sebagai perbandingan, trailer film "Dilan 1991" yang ditayangkan Januari 2019 lalu ditonton 1,6 juta kali sehari setelah trailer film dirilis.

Biasanya trailer film ditayangkan kira-kira satu atau dua bulan menjelang film tayang untuk keperluan promosi serta mengingatkan audiens yang sudah menantinya untuk mempersiapkan diri.

Selain trailer, promosi sebuah film biasanya menggunakan teaser dan clip. Trailer film sederhananya adalah rangkaian cuplikan adegan untuk dipamerkan kepada audiens. Trailer bisa mengandung cuplikan adegan terpilih dari film untuk menarik audiens.

Teaser adalah versi singkat dari trailer, biasanya kurang dari satu menit, yang kadang menampilkan cuplikan beberapa adegan dalam film untuk menggugah rasa penasaran audiens. Sedangkan clip adalah cuplikan salah satu adegan dalam film yang dinilai berpotensi menarik perhatian audiens.

Pihak produser film "The Santri" memutuskan untuk melempar trailer film tersebut, yang ternyata dalam waktu singkat menuai beragam reaksi. Pada umumnya reaksinya adalah negatif, bahkan ada yang memboikot karena berbagai alasan misalnya film itu sesat, film itu bertentangan dengan kehidupan santri yang sebenarnya, dan sebagainya.

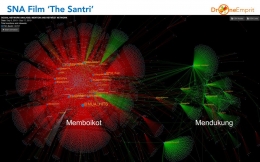

Reaksi negatif atas film "The Santri" tercermin dalam Social Network Analysis (SNA) yang dipetakan oleh Drone Emprit dimana sekira 70 persen warganet memboikot film tersebut dan sekira 30 persen mendukungnya.

Terlepas dari konten yang diusung film "The Santri" dan "Hayya..." saya hendak membagikan pandangan saya bagaimana sebaiknya menyikapi sebuah produk budaya. Saya merasa reaksi sebagian masyarakat terhadap sebuah karya film terlalu berlebihan. Kritik terhadap film dalam koridor yang tidak tepat dan tidak proporsional berpotensi memunculkan perselisihan yang tidak perlu dan membuang energi.

***

Masih ingat dengan riuhnya "perseteruan" film "Hanum & Rangga" dan "A Man Called Ahok"? Begitu riuhnya reaksi warganet atas kedua film ini. Film "Hanum... " adalah karya seorang penulis putri seorang figur politik nasional. Sedangkan film"A Man... " mengangkat kisah seorang figur politik nasional.

Pandangan warganet atas kedua film itu terbagi dua sampai-sampai muncul penolakan sekaligus ajakan menonton film tertentu. Bahkan muncul isu bahwa ada studio bioskop yang diborong oleh seseorang untuk dipakai nonton bareng alias nobar salah satu film tersebut. (Geli sekali bila itu memang terjadi). Bila saya pemilik studio bioskop, saya pasti tersenyum sumringah karena ada kepastian kursi bioskop terisi penuh hingga baris terdepan. Bisa saja tidak satu jam pertunjukan, bisa saja seluruh show time diborong. Belum bila diputar di lebih dari satu studio. Woww..cring..cring.. cring...)

Akibatnya, salah satu film flop alias jeblok di pasaran, sedangkan film lainnya berjaya. Tidak perlu disebutkan film yang mana, Anda bisa search sendiri di internet. Buat pendukung film yang berjaya, apakah merasa puas dengan "film tandingan" yang akhirnya flop? Sebaliknya, buat pendukung film yang flop, apakah masih akan menghujat film yang lebih banyak penontonnya itu?

***

Karya film adalah produk budaya kontemporer karena film baru muncul di awal abad ke-19. Perancis adalah negara pertama yang memproduksi film. Tayangan film pertama di dunia adalah film karya Lumiere bersaudara, Louis dan Auguste yang ditayangkan pada 28 Desember 1895. Genre filmnya adalah dokumenter, karena merekam aktivitas pulang kerja karyawan sebuah pabrik.

Pada dasarnya, film adalah karya gambar bergerak yang mengandung narasi dengan sejumlah efek visual dan suara yang menyertai, yang memberikan sensasi atau kesan tersendiri bagi penonton film. Kita perlu memahami dulu bahwa dari aspek konten film, jenis film terbagi menjadi film fiksi dan film non fiksi.

Seperti karya buku, ada buku fiksi (novel, kumpulan cerpen, antologi puisi, dan sebagainya) dan buku non fiksi (biografi, esai, resep masakan, dan sebagainya).

Film fiksi terbagi atas sejumlah genre film misalnya film drama, film horor, film aksi, film komedi, film sci-fi dan sebagainya. Sedangkan film non fiksi misalnya film dokumenter dan film biografi.

Satu lagi jenis karya film lainnya yaitu film hibrida yaitu gabungan antara film fiksi dan film non fiksi. Film mokumenter termasuk dalam jenis film hibrida.

Sebuah karya film dibuat untuk memberikan kesan atau sensasi bagi audiensnya. Film horor misalnya, memberikan sensasi ngeri, takut, atau adegan yang terbayang-bayang di kepala audiens yang menontonnya.

Film drama memberikan adegan yang mengaduk-aduk emosi yang membuat penonton hanyut dalam cerita yang mungkin bisa membuat penonton menangis. Film aksi membuat penonton kegirangan dalam hati ketika si protagonis mengalahkan si antagonis dengan pukulan atau tendangan mautnya.

Menonton film itu seperti membaca cerpen atau novel (bahkan sejumlah film diangkat dari cerpen atau novel). Kita menikmati alur cerita dalam film, mengikuti konflik yang terjadi antar karakter, dan menyaksikan solusi dari suatu masalah atau konflik dalam cerita.

Ketika menonton sebuah film, kita tidak selalu menyetujui cara karakter dalam film untuk mengatasi sebuah konflik. Makanya kadang ada audiens berpendapat "harusnya ending-nya seperti ini bla bla bla", atau "harusnya ending-nya seperti itu bla bla bla...". Masing-masing audiens punya pendapat sendiri-sendiri tentang narasi sebuah film yang ditontonnya.

Kita ambil contoh film horor "The Conjuring" yang fenomenal ketika dirilis tahun 2013 lalu. Film tersebut berdasarkan kisah nyata pasangan Ed dan Lorraine Warren yang bekerja sebagai penyelidik paranormal yang mengklaim sudah menginvestigasi sekira 10 ribu kasus paranormal.

Film "The Conjuring" sendiri mengangkat salah satu kasus yang pernah ditangani pasangan tersebut. Lorraine Warren menjadi konsultan penggarapan film tersebut.

Pasangan Warren diceritakan berhasil mengatasi masalah supranatural di rumah sebuah keluarga Perron di wilayah suburban. Mereka menggunakan sejumlah teknik agar rumah itu bebas dari gangguan makhluk halus.

Tetapi, diantara penonton pasti ada yang berpikir "Kenapa keluarga Perron tidak pindah saja dari rumah itu?", atau "Bakar saja rumah itu beres". Ya kalau mereka pindah rumah atau membakar rumah itu, mungkin selesai pula cerita film itu. Apakah lantas film itu memiliki kesan? Menurut saya tidak.

Justru sebuah karya film, apalagi film arus utama, menjadi lebih berkesan bila terdapat adegan yang mengandung sensasi. Dalam film "The Conjuring" misalnya, terdapat sejumlah penampakan wujud sosok supranatural di dalam rumah tersebut, atau insiden yang irasional, dan seterusnya. Adegan itu justru lebih menarik.

Adegan-adegan tersebut lantas dirangkai sedemikian rupa dengan tujuan menciptakan sensasi menyeramkan atau menegangkan yang intens ketika penonton menonton film tersebut. Itulah yang dijual sebuah film horor.

Kesan yang ditimbulkan pasti berbeda apabila film tersebut menyajikan adegan-adegan yang datar-datar saja, misalnya keluarga Perron tidak ambil pusing dan pindah ke rumah lainnya. Atau keluarga Perron meminta air suci dari gereja setempat dan memerciki seluruh penjuru rumah dengan air suci itu. Rumah pun aman dari gangguan. Selesai. Kesan terhadap film dengan ending seperti ini? Tidak ada.

Andrea, anak tertua keluarga Perron mengatakan kepada USA Today tentang film tersebut bahwa ada adegan yang memang nyata, ada adegan yang fiktif. Tidak ada informasi secara spesifik adegan mana yang nyata dan mana yang fiktif. Bisa jadi sosok yang meloncat dari atas lemari pakaian di kamar, atau sosok yang tiba-tiba muncul di samping ibu Andrea dan bertepuk tangan?

Sebuah karya film kadang melebih-lebihkan sebuah adegan, bahkan suatu adegan sebuah film yang diangkat dari buku biografi pun tidak harus 100 persen dari kisah yang sebenarnya. Memoles suatu adegan dengan sesuatu yang fiktif kadang membuat film jadi lebih berkesan.

Dramatisasi adegan, begitu istilah yang tepat untuk memperkaya sebuah adegan di dalam film fiksi. Mendramatisasi adegan yang berbeda dari kebanyakan pemahaman penonton, baik dari kenyataan yang sebenarnya atau dari buku, adalah sah-sah saja karena prinsip karya film fiksi adalah memberi kesan atau sensasi audiens yang menontonnya.

Hal itu tidak kita jumpai dalam karya film dokumenter yang menangkap adegan film secara apa adanya. Adegan dalam film dokumenter tidak dirancang atau diatur dalam suatu skenario sebagaimana film fiksi. Kalau toh ada skenario, penyusunannya berbeda dari skenario film fiksi.

Karya film dokumenter adalah satu-satunya karya film jujur karena tidak mengandung elemen khayalan atau imajinasi pembuat film. Kritik terhadap film bergenre ini biasanya pada teknik pengambilan gambar atau proses pengeditan film saja. Sedangkan kontennya biasanya bebas dari kritikan karena memang faktual.

Nah, film "The Santri" sendiri adalah karya film fiksi yang pasti mengandung dramatisasi sejumlah adegan, yang bertujuan menciptakan sebuah kesan tertentu bagi audiens yang menontonnya. Hal yang sama juga pasti terdapat dalam film "Hayya..." agar berkesan bagi audiens yang menontonnya.

Oh ya, terkadang sebuah karya film fiksi menggandeng konsultan untuk memperkuat jalan cerita ataupun elemen yang terdapat dalam film. Hal ini lumrah dalam dunia perfilman. Konsultan dalam sebuah produksi film bisa satu orang atau lebih, atau bisa juga sebuah lembaga / institusi.

Lorraine Warren menjadi konsultan film "The Conjuring", Kip Thorne, seorang fisikawan peraih Nobel, pernah menjadi konsultan film "Interstellar" (2014). Jadi saya meyakini film "Hayya.." dan "The Santri" juga memiliki konsultan, baik seseorang atau lebih, selama produksi film tersebut.

***

Dalam menonton film, masing-masing individu sejatinya merdeka dalam memilih film yang akan ia tonton. Seorang audiens menonton film ber-genre tertentu yang ia senangi. Ada pula audiens yang menonton semua genre film, hal itu terserah masing-masing individu.

Misalnya saya, ketika saya hendak menonton film, dari semua film yang sedang tayang di bioskop, saya akan memilih salah satu yang terbaik menurut penilaian saya. Saya harus memilih karena hidup saya tidak hanya diisi dengan menonton film saja.

Sebelum menonton film, saya mempersempit pilihan dengan beberapa genre film yang paling saya sukai. Membaca resensi film, melihat rating film atau melihat tayangan trailer bermanfaat bagi saya dalam mengambil keputusan untuk menonton film tertentu.

Tapi itu saja belum cukup. Saya juga akan menyesuaikannya dengan bujet pribadi dan jam tayang. Kadang saya melewatkan sebuah film bagus yang pas dengan genre yang saya sukai dan bujet tersedia, tetapi jam tayangnya tidak pas dengan aktivitas pribadi saya lainnya. Sayang sekali sebenarnya, tetapi melewatkan sebuah film yang saya suka tidak lantas membuat hidup saya sengsara.

Apa yang hendak saya sampaikan adalah, bahwa seorang individu tidak berhak mengajak / memaksa individu lainnya untuk menonton sebuah film, atau mengajak / memaksa individu lainnya untuk menolak sebuah film. Karena situasi masing-masing individu berbeda.

Bila menyangkut selera, bila seorang individu tidak suka dengan sebuah karya film, memilih tidak menontonnya saja adalah keputusan yang bijak. Tidak lantas mempengaruhi individu lainnya supaya tidak menontonnya.

Seorang individu yang sangat suka dengan sebuah karya film, memilih untuk menontonnya juga keputusan yang boleh diapresiasi. Membujuk individu lainnya supaya menonton film tersebut juga sah-sah saja sepanjang tidak mengandung unsur pemaksaan.

Satu-satunya pihak yang bisa dan membujuk orang lain supaya menonton karya film tertentu adalah pihak pemasaran film tersebut. Setiap karya film komersial pasti memiliki tim pemasaran untuk memasarkan sebuah karya film.

Apapun metodenya, apakah dengan melakukan gimmick tertentu, menyediakan kuis dengan hadiah tiket gratisan, mengerahkan buzzer di media sosial dan sebagainya, bisa dilakukan dengan cara yang tidak memaksa. Tujuannya agar mengundang audiens semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya untuk menonton film yang mereka produksi dan edarkan.

Ketika melakukan pemasaran sebuah film, fokusnya adalah karya film yang mereka promosikan saja. Mereka tidak akan memandang karya film lain karena itu bukan bagian dari tugasnya. Targetnya supaya film yang dipasarkan ditonton banyak orang dengan tetap memperhatikan etika bisnis.

Ya, karya film sebetulnya adalah bagian dari bisnis perfilman yang bertujuan untuk meraup keuntungan. Setiap film yang ditayangkan secara komersial pasti bertujuan meraih keuntungan. Berbeda dengan penayangan film di ranah non komersial, misalnya di perpustakaan atau institusi pendidikan, yang jelas tidak bertujuan meraup laba.

Kritik terhadap film dilakukan oleh kritikus film, pengulas film atau penggemar film lewat media tertentu yang menilai sejumlah aspek dalam film. Kritik film hanya bisa dilakukan setelah menonton suatu film secara utuh, tidak secara parsial lewat trailer atau clip film, atau hanya menonton di bagian awal atau akhir film saja.

Apabila kritik film hanya berdasarkan pada trailer atau pendapat seseorang yang dikutip begitu saja, maka itu tidak lebih dari sebuah pendapat pribadi yang tidak berdasar, oleh karena itu tidak relevan untuk menilai sebuah film.

Selama sebuah karya film belum diputar untuk umum ataupun secara terbatas, siapapun tidak berhak menilai sebuah karya film, apapun tendensi atau motivasinya. Sebuah karya film harus ditonton terlebih dahulu sebelum film itu dinilai sebagai film yang baik atau buruk, film yang mengandung nilai moral atau bejat, film yang dramatis atau sadis.

Bahkan institusi penyensor film hanya bisa menilai sebuah karya film setelah menonton film tersebut secara utuh. Bisa sekali atau lebih tergantung kebutuhan. Di Indonesia, Lembaga Sensor Film atau LSF merupakan gerbang pertama sebuah film sebelum suatu karya film beredar di masyarakat. LSF bertugas melakukan tindakan penyensoran film sesuai dengan panduan, standar atau prosedur yang telah ditetapkan.

Berikutnya dari sisi etika bisnis, adalah tidak elok terhadap upaya men-defame sutradara film tertentu, termasuk aktor dan aktrisnya, figurannya, pemeran penggantinya, sinematografernya, dan lain-lain hanya karena hal yang tidak berkaitan dengan karya film tersebut. Apalagi bila upaya defame tersebut bertentangan dengan SARA.

Defame atau defamation secara sederhana adalah upaya mendegradasi atau menggembosi reputasi seseorang lewat argumentasi tertentu melalui media tertentu.

Pada dasarnya setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam berekspresi. Meskipun mungkin ada keterbatasan tertentu pada sejumlah individu, tetap tidak mempersempit ruang gerak seseorang dalam berekspresi. Bentuk atau media untuk berekspresi bisa bermacam-macam, salah satunya lewat karya film.

Insan film yang menggarap film "Hayya..." dan "The Santri" telah berhasil mewujudkan ekspresinya lewat sebuah karya film. Karya mereka berpeluang mendapatkan apresiasi dari audiens yang telah menontonnya. Sekali lagi, dari audiens yang telah menontonnya.

Jadi, bila ada pertanyaan "Sudahkah Anda menghujat film "The Santri" hari ini?", sebaiknya Anda mempertimbangkan terlebih dahulu dengan baik dan bijak dan tidak (ikut-ikutan) menghujat. Ada baiknya menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Bila tidak setuju dengan konten filmnya, sebaiknya disampaikan dalam kritik film melalui media tertentu. misalnya lewat Kompasiana ini.