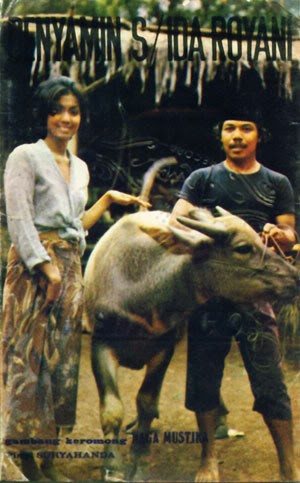

[caption id="attachment_91196" align="alignleft" width="300" caption="Duet yang legendaris itu"][/caption] Kurang lebih 30 menit perjalanan jaraknya dari perumahan kami, ada tukang cukur bertarif Rp9.000-an. Letaknya di perempatan. Sudah lama saya jadi langganannya. Selain di sini, ada satu lagi tukang cukur yang sering saya singgahi. Letaknya di perumahan sebelah. Tarifnya Rp9.000-an juga. Teknik memotong rambut keduanya hampir sama. Tapi ada juga yang membedakannya. Tukang cukur di perumahan sebelah, diawaki oleh anak muda yang resik. Kala memotong rambut ia menggunakan masker. Rambutnya tercukur rapi, klimis seperti rambut penyiar TVRI tempo dulu. Kain yang biasa diselempangkan kepada orang yang dicukur untuk menampung jatuhan rambut, berwarna putih bersih. Sewarna dengan T-Shirt yang biasa dikenakannya manakala bekerja. Ia selalu memperlakukan pelanggan dengan sikap disiplin kelas satu. Tak banyak bicara dan tak banyak senyum juga. Walau begitu, kita tetap merasa percaya akan mendapat pelayanan terbaiknya. Agak kontras dengan tukang cukur yang di perempatan ini. Kain yang dipakai menampung jatuhan rambut berwarna biru tua. Rambut awak cukur sekaligus ownernya itu, dengan sengaja dibentuk awut-awutan seperti gaya anak muda zaman sekarang. Ia memang masih muda juga. Cara berbicaranya terkesan santai. Kalau diperhatikan agak lama, wajahnya seperti tak berhenti-hentinya nyengir. Diajak bercanda dia oke. Diajak serius, senyum terus. Kalau diasinin, nah, dia akan berpaling ke radio yang bertengger di sampingnya. Ia cari stasiun radio kesenangannya. Dan mengalir lah lagu-lagu yang….. ternyata enak juga. Seperti kejadian beberapa bulan lalu. Sabtu tengah hari bolong saya datang dengan harapan sang tukang cukur tengah kosong. Tak dinyana justru sedang penuh. Ada dua orang yang sedang duduk di bangku tunggu. Sementara di atas kursi cukurnya yang statis, seorang pria berbodi tentara sedang dicukur plontos. Melihat saya datang, si tukang cukur tersenyum sambil nyengir. Ada terpikir untuk pulang saja dulu ke rumah, tetapi saya memutuskan ikut antrian. Khawatir, tambah sore tambah ramai. Ternyata dua orang yang duduk di bangku tunggu itu temannya si pria yang dicukur plontos. Mereka bukan hendak bercukur, cuma mengantar si kawan belaka. Mereka segera beranjak pergi setelah urusan bayar-membayar ongkos cukur tuntas. “Silakan Be,” kata si tukang cukur berwajah nyengir mempersilakan saya naik ke kursi cukur. Wah, saya tak jadi bete menunggu. Tawaran itu segera saya balas. Duduk dengan enak di kursi itu, sambil mempersiapkan diri untuk terkantuk-kantuk sambil menjadi ‘korban’ si tukang cukur. Ia melingkarkan kain lebar membungkus badan saya. Kadang-kadang saya berpikir bahwa bercukur itu adalah sebentuk terapi juga. Semacam keadaan dimana kita ingin duduk diam dan membiarkan pikiran berjalan-jalan tak tentu arah. Sambil mendengar suara gunting di atas kepala, kalau lagi mood, obrolan si tukang cukup pun bisa menambah warna pada masa sepanjang 45-menitan itu. Tapi siang itu saya sedang ogah untuk berbasa-basi. Begitu saja saya menyandarkan diri di kursi cukur. Si tukang cukur berwajah nyengir itu tampaknya mengerti belaka. Itu sebabnya ia pergi ke arah radio yang tak jauh dari jangkauannya. Ia besarkan volume suaranya. Dan terdengarlah suara celoteh penyiar dalam bahasa dan dialek Betawi. “Cukurannya seperti biasa ya Be?” kata dia bertanya yang saya jawab dengan anggukan. Lalu bekerjalah dia. Suara gunting mulai saya dengar berkeliaran di kepala saya. Dari arah kaca, saya melihat wajah nyengir si tukang cukur sedang demikian seriusnya memelototi kepala saya. Dan, makin lengkaplah siang yang melayang itu ketika dari radio terdengar suara Ida Royani yang manja tapi matang bersenandung berbalasan dengan Benyamin Sueb: Eh hujan gerimis aje Ikan teri diasinin Eh mengape menangis aje Yang pergi jangan dipikirin Irama lagu itu sederhana dan memberi rasa nyaman. Saya sampai terpaksa memperbaiki duduk, menjadi agak lebih tegak sedikit --tersentak dan terjaga oleh lagu yang asyik itu, dan ingin mendengar lebih jelas. Anehnya, si tukang cukur justru seakan merasa bersalah. Karena ia menduga saya tak menyukai lagu yang sedang mengalun. “Dikecilin aja, Be, radionya? Saya mah lagu begini yang saya suka. Tapi biar saya kecilkan suaranya. Biar si Babe bisa tidur lagi,” kata si Wajah Nyengir. Tentu saja buru-buru saya cegah dia berbuat begitu. Sebab saya juga suka pada lagu itu. Ida Royani yang suaranya lembut mendayu-dayu. Dibalas suara kocak tapi enak dari Benyamin S. Eh hujan gerimis aje Ikan lele ada kumisnya Eh mengape menangis aje Kalau boleh cari gantinye

Reff Eh mengape hujan gerimis aje Pergi berlayar ke tanjung Cina Eh mengape adek menangis aje Kalau emang jodoh gak kemane…hei… hei

“Diasinin itu apa sih artinya Pak?” Mood saya untuk bicara akhirnya muncul juga. Buat saya, kata diasinin pada ikan teri itu memancing rasa ingin tahu. Sebab, kata diasinin juga sudah pernah saya dengar pada salah satu lagu cinta bikinan Kahitna dalam albumnya Soulmate. “Diasinin itu teh, artinya didiamin. Nggak dikasih perhatian. Dicuekin kata anak-anak sekarang. Ya, seperti ikan yang sedang diasinin. Dibiarin dijemur begitu sajah,” kata si Wajah Nyengir, yang dulu ketika saya tanya, mengaku orang Betawi yang terlahir di Parung Beunying (Parben). Saya manggut-manggut untuk menandakan mengerti akan penjelasannya. Ida Royani dan Benyamin S. masih terus bernyanyi. Suara gitar melodi di tiap jeda, menambah manisnya duet mereka. Eh hujan gerimis aje Ikan bawal diasinin Eh mengape menangis aje Bulan Syawal dikawinin

Jalan-jalan ke Manado Jangan lupa membeli pala Kalau emang mencari jodoh Cari yang item seperti saya

“Lagu ini mah sudah ada sejak zaman saya kecil. Herannya, kagak bosan-bosan kite dengernya. Mengapa begitu yak? Sayah juga heran. Sekarang-sekarang semua lagu cepat datangnyah. Tapi cepat ilangnyah juga….” Si Wajah Nyengir terus bicara. Sudah saya duga, tiap kali ada yang menyambut pembicaraannya, pasti ia akan membalasnya panjang lebar. Apakah mencukur juga merupakan terapi bagi dirinya, untuk melampiaskan apa yang terpendam dalam pikirannya? “Si Babe belum pernah denger lagu ini yak?” ia bertanya kepada saya. “Belum.” “Suka lagu ini?” ia bertanya lagi. “Ya, saya suka.” “Kenapa suka?” ia cepat menyambar. “Mungkin karena kata-katanya lucu.” “Benerrr, Be. Emang lucu. Orang Betawi itu emang suka melucu Be. Yah… namanya hidup. Harus dibikin lucu. Dibikin seneng. Jangan dibikin susah,” kata dia sambil tertawa. Barangkali ia memang tengah menyindir wajah ‘sakit gigi’ tanggung bulan para pria yang mulai antri duduk di bangku tunggu. Di cermin, saya juga bisa melihat wajah saya yang memerah karena merasa ikut tersindir juga. Orang Betawi memang suka melucu, kata si tukang cukur. Mungkin tak salah. Di televisi, hal itu dapat kita saksikan lewat personifikasi Jaja Miharja, Mandra atau Pak Bolot. Saya lantas ingat teman-teman Betawi saya yang hanya beberapa, tetapi semuanya periang. Dan, jadi terkenang lagi pada IM, orang Betawi yang tatkala SMA dulu di Jakarta, duduk persis di belakang bangku saya. Dimana dia sekarang? IM hampir tak pernah dapat diam. Semua yang dia pikirkan, yang dia rasakan, dikatakan begitu saja. Kesusahannya, kegembiraaannya, kekesalannya mengalir lancar dari mulutnya. Tak ada yang disembunyikan. Berbicara atau mengobrol adalah obat bagi semua penyakit pikirannya. Bahkan kadang-kadang ia seperti bicara kepada dirinya sendiri. Hanya kalau Pak Guru tengah bicara ia bisa tenang mendengar. Kala Pak Guru meninggalkan ruangan, ia segera beraksi. Kadang-kadang ‘mulut’ IM mengeluarkan semua nama-nama mahluk yang ada di kebon binatang manakala ia kesal. Tetapi ia juga yang jadi pelipur lara ketika ada teman yang sedih. IM-lah yang berdiri paling depan menghadap guru manakala kami murid-murid SMA yang bandel itu rada terdesak dan cemas karena lupa mengerjakan Pe-er. IM bercita-cita masuk Akabri, bahkan sejak ia masih Sekolah Dasar. Itu sebabnya tatkala dulu rambut panjang sedang mode, rambutnya justru dipotong sangat pendek, menyebabkan wajahnya lucu dan selalu dijuluki si norak. Cita-cita masuk Akabri itu tak pernah ia sembunyikan, justru secara agak demonstratif ia pertunjukkan kemana-mana. Kalau ia, misalnya, meminjam penggaris, lantas tak dikasih, ia akan segera nyelutuk, “Eh, lu gitu ya? Awas, entar kalau gue udah jadi Kodim, gue bakal kagak mau kenal-kenal lu lagi ye….” Atau kalau ada wanita yang ia nilai bertingkah, dengan cepat saja ia mengeluarkan ucapan-ucapan kocak bin optimistiknya. “Jangan belagu lu neng. Lu belon liat gue pake seragam. Liat tiga taon lagi deh, putus semua cowok-cowok lu.” Kalau IM sudah ngebacot, semua orang jadi kebagian aura riang-gembiranya. Walau lontaran kata-katanya setengah mengumpat setengah memaki, tak ada yang marah karena semua sudah kenal kepribadiannya. Paling-paling orang-orang menyahut, “….dasar lu”. Dan IM kemudian akan senang melihat kawan-kawannya ikut senang. “Ini lagu emang sepertinye buat nyang patah hati,” kata si Wajah Nyengir melanjutkan elaborasinya tentang lagu Eh Hujan Gerimis Aje. “Tapi kite nyang kagak patah hati juga enak aje dengerinnya. Kenapeh? Kerna ini lagu bukan hanya buat nyang patah hati kerna cinta-cintaan. Bisa juga patah hati kerna kehilangan orang tua. Kehilangan mata pencarian. Kehilangan barang nyang digondol maling. Atau malah digade buat bayar utang. Nyang jelas lagu ini bikin kite semangat. Biar kagak mata gelap. Begitu kan Beh?” kata si tukang cukur. Lagi-lagi kata-kata si Wajah Nyengir saya aminkan di dalam hati. Tak berapa lama cukuran saya rampung. Saya kemudian membayar jasanya memotong rambut saya. Senyum dan wajah nyengirnya terlihat. Pelanggan berikutnya sudah menanti. Dalam hati saya berkata, kapan-kapan saya akan membayar lebih. Saya masih berutang kepada tukang cukur itu, untuk ‘khotbahnya’ yang berharga. *** Mengapa saya menulis ini? Kejadiannya tiba-tiba saja. Tiga hari lalu, saya diingatkan lagi pada perbincangan dengan si Wajah Nyengir. Waktu itu saya menunggu taksi selepas mewawancarai seorang pengusaha muda. Di lobi kantornya, terkejut saya ketika telepon genggam seseorang berbunyi nyaring. Lalu terdengar lah lagu yang mendayu-dayu itu.

Eh hujan gerimis aje Ikan teri diasinin…..

Saya segera mencari sumber suara. Ternyata ia berasal dari ponsel milik seorang pegawai kantor itu. Dengan memasang ‘muka badak’, saya menyapanya. Lalu memohon kepadanya kiranya sudi mengcopy nada dering ponselnya ke ponsel saya. Sebab lagu Eh Hujan Gerimis Aje itu di telinga saya begitu nikmat dan sayang bila dilewatkan. Si karyawan ternyata dengan ramah mengabulkan permintaan saya. “Hidupkan saja bluetooth ponselnya Pak. Akan segera saya kirim,” tutur dia. Di rumah, istri dan putri saya habis-habisan mengatai saya orang norak dengan nada dering ponsel seperti itu. “Apa enaknya sih? Apa enaknya sih?” Berkali-kali mereka mencibir. Tapi tatkala saya pura-pura tak mendengar, secara sambil lalu saya dengar juga putri saya sayup-sayup mendendangkan nyanyian itu tanpa disadarinya. 'Eh hujan gerimis aje...' Nah,sifat norak juga berjangkit lho…. Ciputat, 24 Februari 2008

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H