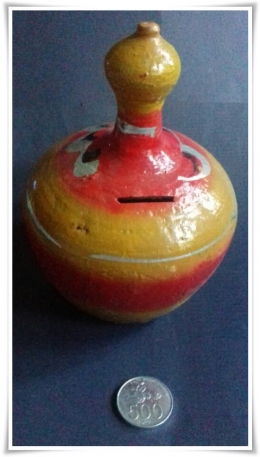

Beberapa waktu lalu saya mendapatkan hadiah sebuah benda dari tanah liat bakar karena mengajukan pertanyaan ketika berlangsung acara diskusi publik tentang kendi kuno dan kendi masa kini. Benda itu dikenal sebagai celengan. Nah, bagaimana cerita tentang celengan, ikutilah penelusuran saya terhadap benda tanah liat yang sudah dikenal sejak lama itu.

Celengan, apapun bentuknya, umum dikenal hingga sekarang. Sebelum adanya bank-bank modern, masyarakat kuno menggunakan celengan sebagai ‘bank primitif’. Gambaran yang paling jelas terdapat di situs Trowulan peninggalan Kerajaan Majapahit. Di sana sering kali ditemukan petunjuk-petunjuk penting yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi masa lampau. Artefak utamanya berupa pecahan tanah liat yang kalau disambung-sambung menjadi celengan.

Para arkeolog memerkirakan tradisi pembuatan celengan berkembang pada abad ke-13 hingga ke-15. Umumnya celengan Trowulan terbuat dari tanah liat bakar (terakota). Sebagian besar celengan yang ada sekarang tidak diketahui lagi secara persis lokasi penemuannya pertama kali karena benda-benda itu dikumpulkan dari penduduk setempat yang mendapatkannya secara tidak disengaja. Hanya sebagian kecil yang dihasilkan lewat survei lapangan dan ekskavasi secara sistematis (Supratikno Rahardjo, 1990). Karena tempat penemuannya yang pasti tidak diketahui, tentu saja kita sulit menafsirkannya secara lebih mendalam.

Tiga Tipe

Disayangkan, sejak lama perhatian kepada artefak-artefak dari masa Majapahit itu, terabaikan oleh kita-kita di sini. Akibatnya banyak artefak yang tergolong utuh dan bagus justru terbang ke negeri orang. Artefak celengan yang tergolong masterpiece antara lain terdapat di Museum Princessehoff dan koleksi pribadi R. Refuge, keduanya di Belanda.

Celengan yang ditemukan di Trowulan, umumnya dibagi ke dalam tiga tipe, yakni tipe manusia, tipe hewan, dan tipe guci. Sayang, hingga kini belum pernah ditemukan celengan manusia dalam keadaan utuh. Yang banyak teridentifikasi adalah fragmen celengan dengan motif muka orang dewasa.

Karena banyaknya, Moh. Yamin (Menteri Pendidikan dan Pengajaran saat itu), merekonstruksi fragmen celengan itu sebagai wajah Mahapatih Gajah Mada. Pendapat demikian masih dipercaya hingga kini. Dalam penggambarannya, patung Gajah Mada dibuat berbadan gemuk dan bermuka tembam, mungkin seperti gajah. Padahal, penggambaran demikian masih mengandung polemik di kalangan arkeolog.

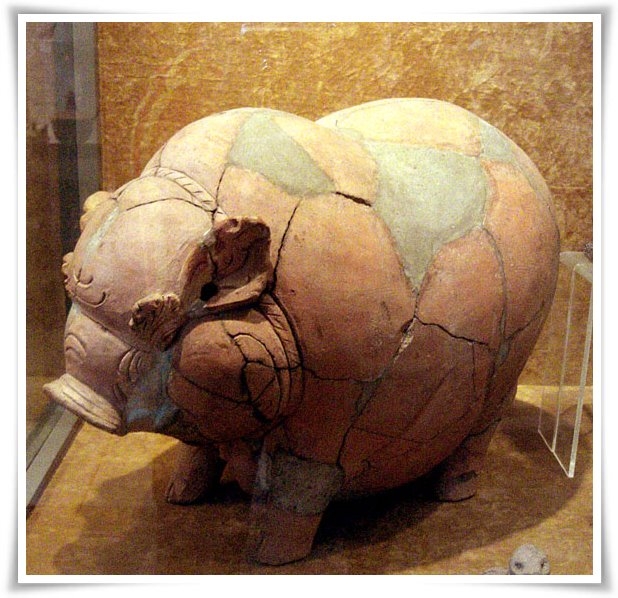

Celengan berbentuk hewan lumayan banyak ditemukan di Trowulan. Variasinya adalah babi atau celeng, domba, kura-kura, kuda, dan gajah. Ukuran terkecil adalah 6 cm (lebar) dan 9,5 cm (panjang). Menurut laporan Muller, salah seorang peneliti celengan dari masa Hindia Belanda, ukuran celengan dalam keadaan utuh adalah panjang 45 cm dan tinggi 31 cm.

Berdasarkan bukti-bukti itulah kemudian para arkeolog menafsirkan bahwa tradisi menabung sudah dikenal pada abad ke-14, yakni masa kejayaaan Kerajaan Majapahit. Namun sebagian arkeolog masih memertanyakan apakah memang benar celengan-celengan itu digunakan sebagai sarana menabung sebagaimana kebiasaan masyarakat masa kini ataukah mempunyai fungsi lain, misalnya fungsi keagamaan sebagaimana yang terjadi di India.

Sudah puluhan tahun masalah demikian masih diperdebatkan. Selain kurangnya data pendukung, yakni sumber tertulis yang sezaman maupun sebelum atau sesudahnya, bukti-bukti artefaktual pun belum meyakinkan benar. Apalagi hingga kini para peneliti belum pernah menemukan celengan dalam keadaan utuh, lengkap dengan mata uang di dalamnya.

Meskipun demikian, menurut arkeolog Supratikno Rahardjo, terdapat cukup bukti bahwa celengan-celengan Majapahit memang digunakan untuk menabung mata uang logam. Hal ini ditafsirkan dari beberapa celengan yang masih utuh, yakni ada yang berlubang di bagian dasarnya. “Ini dapat diperkirakan sengaja dilubangi untuk mengeluarkan isi celengan tanpa merusak celengan tersebut secara keseluruhan,” kata Supratikno.

Babi

Kemungkinan besar, kata celengan berasal dari celeng (= babi atau babi hutan). Agaknya kata celengan baru diperkenalkan orang-orang Jawa pada masa kemudian. Mungkin juga istilah celengan muncul karena mitos “babi ngepet” atau “celeng daden”, yakni babi jadi-jadian yang bisa mencuri uang tanpa terlihat oleh orang lain.

Kebetulan, di mancanegara istilah celengan disebut piggy bank. Sumber lain menyebutkan pada abad ke-15 di Eropa untuk menyimpan uang logam digunakan suatu wadah yang terbuat dari tanah liat berwarna oranye. Dalam bahasa Inggris kuno bahan itu disebut pygg. Sekitar abad ke-18, karena bahasa Inggris mengalami perkembangan, maka kata pygg terdengar sama dengan kata pig yang berarti ‘babi’. Kata tersebut kemudian memberikan ide kepada seseorang untuk membuat wadah penyimpan uang dalam bentuk babi.

Karena mitos babi sudah demikian akrab dengan penduduk, maka kemudian berbagai jenis tempat menyimpan uang kerap disebut celengan. Meskipun bentuknya gajah atau kuda, orang tetap menyebutnya celengan, bukan ‘gajahan’ atau ‘kudaan’. Begitu pula jika berbentuk buaya, bukan ‘buayaan’.

Dalam tradisi agama Hindu dan Buddha di Indonesia dikenal adanya konsep kemakmuran yang diwujudkan dalam bentuk arca dewa, yaitu Kuwera atau Dewa Kekayaan. Dewa ini digambarkan sebagai manusia dalam ujud anak kecil yang montok dan berperut gendut, dilengkapi pundi-pundi harta dan guci-guci permata.

Berbagai temuan di situs Trowulan ternyata menggambarkan guci dan figur anak kecil yang mengingatkan Dewa Kuwera. Dengan demikian memberi kesan bahwa bentuk-bentuk celengan dari Trowulan, sesungguhnya diilhami bentuk arca itu.

Dari berbagai tipe celengan yang ditemukan, sebagian besar memiliki pola yang sama, yakni adanya lubang pada bagian kepala atau badan. Karena lubangnya pipih, maka mungkin sekali mata uang yang ditabung adalah kepeng. Apalagi pada bagian dalam fragmen celengan pernah ditemukan sisa-sisa logam. Diperkirakan logam ini adalah bagian dari uang kepeng tersebut.

Penggunaan mata uang Tiongkok sebagai alat tukar sehari-hari di Majapahit memang pernah dicatat seorang pengelana Tiongkok bernama Ma-huan, pada perempat pertama abad ke-15. Dikatakan bahwa di Jawa, mata uang tembaga dari dinasti-dinasti di Tiongkok digunakan sebagai alat tukar secara umum. Penggunaan uang kepeng juga dapat disimpulkan berdasarkan uraian naskah Nagarakretagama dari tahun 1365.

Kini peran celengan tanah liat banyak digantikan celengan plastik atau kaleng. Umumnya masyarakat perkotaan jarang menggunakan celengan karena bank-bank modern tumbuh subur. Meskipun demikian celengan, antara lain dari bambu, masih sering digunakan masyarakat pedesaan untuk menyimpan uang logam atau koin.***

Penulis: Djulianto Susantio

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI