Beberapa bulan belakangan ini, kata-kata "Pribumi" menjadi kata yang banyak dibicarakan dan di pakai. Padahal sudah ada peraturan untuk tidak menggunakan kata tersebut karena mengandung konotasi diskriminasi etnis. Penghapusan kata "Pribumi" atau "Inlander" sesungguhnya sudah dihapuskan oleh sekolah kedokteran Belanda, bernama Stovia, yang merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Penghapusan tersebut karena dianggap menghina dan diskriminatif, sehingga diganti dengan kata "Bumiputera".

Lucunya, atau bodohnya? Kata "Pribumi" ini kembali dipakai di masa sekarang. Dan kembali dikaitkan dengan etnis yang 'dianggap' sebagai Non-Pribumi, seperti etnis Tionghoa atau Cina. Apakah etnis Tionghoa atau Cina itu Non-Pribumi? Ayo kita selusuri dari catatan sejarah bangsa.

Dari berbagai catatan sejarah, bangsa Cina sudah berada di nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Fa Hien, seorang pendeta dari Tiongkok, dikabarkan singgah di Pulau Jawa dalam perjalanan ke India, antara tahun 399 sampai 414. Kemudian Sun Yun dan Hui Ning mengikuti jejaknya 100 tahun kemudian. Dan di abad 671 M, pendeta I-Tsing singgah di Sriwijaya untuk memperdalam ilmu agama Buddha sebelum melanjutkan pelajarannya di India.

Dan di tahun 992 M, para pendeta dari Tiongkok dan saudagar yang berdagang rempah-rempah dan hasil bumi lainnya, kembali mengunjungi nusantara setelah kekacauan di kekaisaran Tiongkok mereda. Setelah itu, tidak ada catatan yang jelas mengenai keberadaan orang Tiongkok di nusantara, kemungkinan sebagian besar dari mereka sudah berakulturasi dengan penduduk lokal nusantara.

Catatan sejarah kemudian menceritakan bahwa pada tahun 1280-1367, terjadi invasi pasukan Mongol ke nusantara, sebagai bagian dari invasi Mongol, yang dipimpin Kubilai Khan dari Dinasti Yuan, ke semua kerajaan di nusantara.

Pasukan ini terdiri dari 20.000 orang yang direkrut dari Hokkian, Kiangsi, dan Hukuang. Pasukan ini kemudian membantu Raden Wijaya untuk menggulingkan Jayakatwang di Kediri. Setelahnya, banyak diantara pasukan ini yang memilih tetap berada di Kerajaan Majapahit dan menjadi bagian dari perkembangan teknologi di Kerajaan Majapahit, seperti senjata (mesiu), uang, dan pembuatan kapal.

Pada 15 Juli 1405, armada Tiongkok kembali ke nusantara. Dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, armada ini bukan untuk invasi kerajaan-kerajaan di nusantara, melainkan untuk membuka hubungan persahabatan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan di nusantara. Terhitung selama 1405-1433, armada Laksamana Cheng Ho mengunjungi nusantara beberapa kali. Beberapa awak armada pun memutuskan tinggal di tempat mereka singgah, dan berakulturasi dengan penduduk setempat.

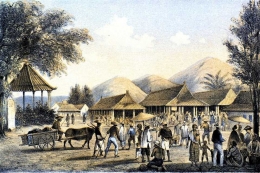

Ketika penjelajah dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang ke nusantara untuk mencari rempah-rempah, banyak pedagang Cina yang sudah datang terlebih dahulu ke nusantara, dan berdagang rempah-rempah dengan penduduk setempat, dengan sistem barter, dengan sutra, kertas, keramik, dll. Bahkan dalam catatan penjelajah Portugis, di Kepulauan Maluku, ketika para pedagang Cina datang dengan membawa keramik-keramik, banyak diantara para penguasa di tempat tersebut yang menukarkan pala, cengkeh, dan kenari, dengan keramik-keramik tersebut. Keramik-keramik tersebut kemudian digunakan untuk upacara adat seperti pernikahan dll. Peninggalan tersebut masih bisa ditemukan sampai sekarang, dan terjadilah yang namanya akulturasi.

Sementara di Batavia, kawasan Pekojan, merupakan saksi terhubungnya antara pedagang-pedagang Cina dengan pedagang-pedagang Arab dan pedagang-pedagang lainnya. Bahkan mereka secara gotong royong mendirikan sebuah masjid kecil yang dinamakan Langgar Tinggi (1829 M), yang juga kerap dijadikan penginapan bagi para pedagang yang kelelahan. Batavia, kota 'modern' pertama di nusantara dibangun oleh Souw Beng Kong, seorang saudagar kaya dari Banten, atas permintaan Gubernur Jendral VOC pertama, J.P.Coen.

Awalnya Sultan Banten tidak mengijinkan Souw Beng Kong untuk membantu VOC membangun Batavia, karena pedagang-pedagang Cina seperti Souw Beng Kong inilah yang menghidupkan perniagaan di Banten. Souw Beng Kong kemudian mengajak keluarga dan teman-temannya bersama-sama membangun Batavia. Mereka sebagian besar merupakan pedagang, tukang batu, tukang kayu, tukang jahit, dan nelayan. Para orang-orang Cina di Batavia ini tidak memiliki isteri, dan menikah dengan perempuan lokal, sebagian besar Bali dan Jawa, yang kemudian mendidik anak-anak mereka dengan cara Cina.

Gubernur Jendral Valckenier mengeluarkan perintah menggeledah rumah orang-orang Cina dan melakukan pembunuhan secara besar-besaran dalam tiga hari kedepan. Gelombang pengungsian besar-besaran pun terjadi. Mereka mengungsi ke daerah-daerah sekitar Batavia, sampai dengan pesisir utara Jawa seperti Cirebon, Tegal, dll. Sedangkan orang-orang Cina tersisa ada yang bergabung dengan pasukan dari Jawa untuk melawan Belanda, dan ada yang kemudian di pindahkan ke satu kawasan di luar benteng Belanda, yang sekarang disebut Glodok.

Orang-orang Cina yang tinggal di kawasan tersebut tidak boleh memakai pakaian Eropa atau suku lain, tidak boleh berbaur dengan suku lain, hanya boleh memakai pakaian Tiongkok dan berkuncir, serta kemana-mana harus menggunakan surat ijin dari penguasa setempat. Sejak saat itu, akulturasi menjadi hal yang langka, kecuali yang sudah menjadi Islam sampai kemudian tidak diberlakukannya kembali pembatasan kawasan, yaitu sekitar abad ke-19. Di saat ini juga terdapat pembedaan orang Cina Totok dan Peranakan. Orang Cina Peranakan merupakan orang Cina yan sudah memeluk agama Islam, dan sudah berbaur dengan suku lain. Mesjid Jami Kebun Jeruk Jakarta, merupakan bukti bangunan peninggalan orang Cina Muslim.

Sedangkan di Kalimantan, tepatnya di daerah Sambas, pada tahun 1750-an, dibukanya penambangan emas di kawasan tersebut mengundang banyak orang-orang Cina menjadi buruh di pertambangan tersebut. Buruh-buruh ini sebagian besar kemudian menikah dengan perempuan-perempuan Dayak. Setelah era pertambangan selesai pada 1770-an, para buruh yang sudah tinggal di Sambas beralih profesi menjadi petani, dan beranak pinak, sampai terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada perkembangannya, terutama tahun 1800-an orang Cina berperan dalam usaha pemberian modal bagi orang non Cina (biasa disamakan dengan tengkulak/rentenir), pemungut pajak-pajak yang ditetapkan pemerintah, dan sebagai pemodal untuk usaha-usaha yang dijalankan pemerintah Belanda, seperti pabrik gula dll. Karena peran ini-lah kemudian orang-orang Cina dianggap tidak 'berteman' dengan etnis lainnya. Di beberapa daerah, sentimen terhadap orang Cina pun meningkat, dan mulai menguat juga stereotipe orang Cina yang 'licik', 'culas', 'pelit' dan lainnya, yang negatif. Orang Cina juga mulai dipandang sebagai 'orang asing'.

Kemudian, ada istilah Cina Totok, Peranakan, dan juga Holland Sprechen, yang kemudian dipopulerkan oleh pemerintah kolonial Belanda, untuk membedakan orang Tionghoa dengan suku atau bangsa lainnya. Istilah inipun dipakai terus menerus, bahkan sampai sekarang setelah beratus-ratus tahun lamanya. Jadi, Tionghoa pribumi atau non pribumi?

Dari cerita saya diatas, sudah jelas kalau Tionghoa itu pribumi. Artinya, tidak boleh membedakan dari etnis pribumi lainnya di Indonesia. Indonesia sudah menandatangani konvensi Hak Sipil Politik (Sipol), dan Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob), yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warganya bukan berdasar etnisitas. Hak-hak ini juga dijamin dalam UUD 1945 dan dasar negara, Pancasila. Apabila masih ada yang mengangkat isu etnisitas atau SARA menjadi masalah utama dalam suatu pemilihan kepala daerah, berarti sudah melanggar hukum negara. Sin Cun Kionghi....Selamat Merayakan Hari Raya Imlek atau Sincia...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H