Pandemi Covid-19 memang banyak membawa fenomena baru di masyarakat. Yang menarik adalah ada beragam kebiasaan masyarakat yang mulai bergeser. Well, begitulah budaya. Selalu dinamis.

Sama seperti pada beberapa hari yang lalu di platform Tiktok ramai diunggah beragam reaksi atas hadirnya sebuah fenomena baru. Dilansir dari beragam media, ternyata fenomena tersebut marak dialami oleh kaum milenial dan gen Z.

Lhoh masalah budaya ko masuk ke kategori kesehatan? Ga salah nih?

Oh, tentu tidak, sodara. Mungkin beberapa kompasianer sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan quiet quitting. Saya juga sempat membaca dari beragam artikel yang ditulis apik oleh tangan-tangan tervalidasi menyoal seberapa besar dampak fenomena ini pada kaum milenial dan gen Z.

Bahkan, sebenarnya saya pun pernah melakukan quiet quitting beberapa waktu belakangan ini. Ya, sebelum kemudian fenomena ini diberi label nama tersebut.

Saya juga ingat saat makan siang bersama teman, saya pernah mengatakan bahwa sangat penting memiliki kebahagiaan terlebih saat kita menghadapi pandemi Covid-19.

"Yang penting kita bahagia," begitulah kicauan saya dulu.

Quiet quitting. Banyak yang kemudian menggunakan terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia menjadi "berhenti diam-diam". Ada pula yang menangkap situasi ini kemudian mencoba membuat analogi seperti kita sedang nge-ghosting kerjaan kita.

Ya, yang pasti banyak opini yang mencoba memberi batasan definisi untuk fenomena ini. But for me, it sounds so weird. Frasa yang cukup aneh. (Cmiiw, hehehe)

Saya juga kurang mengerti mengapa si empunya akun @zaidleppelin--pengunggah pertama quiet quitting melalui platform Tiktok--memilih frasa tersebut.

Menurutnya ini merupakan bentuk perlawanan terhadap hustle culture. Di mana kita berpikir bahwa kehidupan kita adalah pekerjaan kita. Video singkat berdurasi beberapa detik ini kemudian disambut dengan pro dan kontra.

Sebetulnya, fenomena ini sudah ramai di kalangan gen Z dan kaum milenial sejak bulan Juni yang lalu. Akan tetapi, media sosial baru-baru ini mulai ikut menyoroti fenomena yang kemudian muncul dan sempat "menggegerkan" dunia mental health.

Apakah fenomena ini termasuk tanda gangguan kesehatan mental? Trus gimana tuh cara mengatasinya? Kasih tips dan triknya dong! Pelajaran apa yang bisa diambil dari pergeseran budaya kerja tersebut? Dew, pertanyaan yang berjubel tanpa diminta hadir menjelma, sodara-sodara.

Olret. Kemon, kita bahas secara ringkas. Eits, seperti janji saya lewat feed instajram dan efbi: Bahwa dalam artikel ini saya juga tidak akan memberikan tips dan triks ala motivator keren. Wokay? So, let's go.

Fenomena Quiet Quitting dalam Faset Anatomi Tubuh

Faset yang akan kita gunakan adalah kesehatan. Maka mari kita belajar bersama bagaimana seseorang pada akhirnya mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan sebagai reaksi dari rangsangan informasi yang datang melalui indera kita.

Dalam mempelajari mekanismenya, otak mempunyai tiga konsep dasar. Salah satunya adalah bahwa otak memiliki sifat plastis.

Dikatakan mempunyai sifat plastis karena otak manusia mempunyai kemampuan untuk memodifikasi dirinya secara dinamis. Kemampuan tersebut memberikan manfaat kepada kita supaya dapat beradaptasi dengan lingkungan.

Namun perlu diketahui bahwa sifat plastis pada otak kita mempunyai keterbatasan. Pada kasus psikopat, misalnya. Kondisi plastisitas ini tidak akan berlaku. Karena ada bagian tertentu pada otak psikopat yang tidak dapat berfungsi seperti pada umumnya.

Mekanisme otak pada manusia yang bekerja secara plastis ini kemudian disebut sebagai plasticity neural atau neuroplasticity.

Yaitu, kemampuan otak bekerja secara simultan untuk merespon setiap rangsangan yang masuk setiap hari sebagai salah satu atribut otak dalam hal-hal tertentu. Inilah yang terjadi mengapa kita dapat membuat keputusan yang berbeda setiap kali menghadapi kondisi yang membuat kita tidak nyaman.

Otak tidak dirancang untuk membedakan benar atau salah. Otak bekerja mempercayai apa pun yang kita yakini.

Kita belajar beradaptasi dari pengalaman hidup kita sendiri. Apa yang kemudian dipahami dan diyakini sebagai pemahaman baru dalam hidup seseorang merupakan keputusan yang kita buat. Meskipun semua fakta dan bukti baru tidak dengan segera mengubah hidup seseorang.

Manfaat Quiet Quitting bagi Kinerja Karyawan

Jujurly saya pun pernah berada dalam situasi ini. Saat malam atau pada saat hari libur kerja, notifikasi pekerjaan via telepon seluler tak jua berhenti. Ya, meskipun saya sudah mengalihkannya pada mode diam.

Pada kondisi normal, saya membutuhkan waktu tidur selama lima jam dalam satu hari. Karena mobilitas saya tinggi beberapa saat yang lalu, maka saya hanya memiliki dua jam tidur selama dua hari berturut-turut. Ini betul-betul menguras energi saya.

Tahukah kejadian di esok harinya? Segala bentuk makanan tidak dapat masuk ke dalam lambung saya. Asam lambung saya naik? Yups. Stress menghinggapi saya. Tubuh saya tidak mampu mengolah makanan sama seperti biasanya. Gejala psikosomatis memberikan alarm, sinyal agar saya rehat.

Hayooo ada yang ngerasa relate ga dengan kondisi tersebut?

Kaum milenial dan generasi Z merupakan generasi yang mengalami disrupsi digital. Terlebih selama badai pandemi kemarin hampir 80-90 persen aktivitas dan mobilitas relasi sosial kita lakukan melalui kontak digital.

Derasnya arus teknologi informasi rupa-rupanya membawa dampak angin segar bagi meleknya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara kesehatan secara holistik.

Meskipun perlu kita akui juga bahwa dibalik progres tersebut menumpuk bejibun dampak negatif yang menjelma menjadi stigma baru. Sehingga muncul beraneka opini yang mencoba hadir sebagai simplifikasi solusi bagi beragam pertanyaan mengganjal di masyarakat.

Nah, kembali lagi pada fenomena hustle culture versus quiet quitting.

Timbulnya kelelahan mental dan kebosanan kemudian memicu kaum milenial dan generasi Z melakukan quiet quitting. Mengerjakan pekerjaan yang cukup pada porsinya saja. Tidak usah terlampau memaksa diri sendiri. Tidak lebih dan tidak kurang. Pulang pada jam yang telah ditentukan.

World Health Organization (WHO) pada tahun 2019 secara resmi menyatakan bahwa burnout merupakan sebuah fenomena dalam pekerjaan. Bukan merupakan gangguan mental.

Gejala yang timbul biasanya berupa kelelahan, bersikap sinis, kinerja semakin memburuk, dan secara mental akan mundur dari pekerjaan.

Meskipun tidak termasuk dalam salah satu kategori gangguan mental, namun burnout bukanlah fenomena yang sepele.

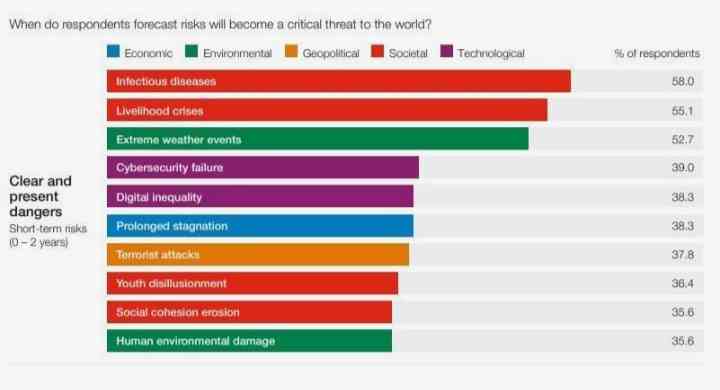

Melalui riset yang dilakukan oleh The World Economic Forum pada tahun 2021 yang tertuang dalam Global Risk Report menyatakan bahwa "youth disillutionment" masuk dalam 10 besar mereka yang rentan terdampak depresi, kecemasan, dan disilusinasi.

Masa pandemi Covid-19 menyisakan 80% dari kaum remaja dewasa dalam kondisi rentan atas dampak fenomena burnout.

Memberi batas pada diri sendiri bukan hal yang salah. Bukan hal yang muluk atau lebay. Merawat diri sendiri adalah salah satu cara sebagai tindakan self love.

Apakah saya kehilangan beberapa mobilitas keseharian saya? Ya, tentu saja. Akan tetapi bukankah dalam setiap keputusan yang dipilih pasti mempunyai dua sisi, disadvantage dan advantage.

Lalu apakah saya membenci pekerjaan saya? Tentu saja saya mencintai pekerjaan saya.

Dalam salah satu bukunya, Richard Carlson sempat menyebutkan bahwa kebosanan adalah hal yang manusiawi. Rasa jenuh dan bosan seringkali menghinggapi beberapa pekerja di kalangan gen Z maupun generasi milenial.

Kebahagiaan kita pada dasarnya dapat dilatih. Ya. Inilah mengapa kita pun dapat mempunyai pilihan. Masing-masing memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan dan memutuskan bagaimana mengelola kesehatan kita.

Memberi batasan pada rutinitas membuat kita lebih nyaman. Bahkan dalam beberapa kejadian ternyata sangat menolong kita. Kita akan lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan kita. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari.

Apakah ini adalah tindakan yang permisif? Monggo saja, silakeun menilai dan memutuskan, apakah kita akan berpikir ulang untuk urusan kesehatan kita atau kita mau peduli pada kesehatan kita.

Sementara, well kita semua tahu lah. Kebahagiaan kita hanya kita sendiri yang menentukan. Bukan siapa pun yang ada di luar diri kita.

Salam sehat, salam sadar

Penulis

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI