Sebagai penguasa Belanda yang memiliki wilayah jajahan di belahan dunia lainnya, termasuk Hindia Belanda, Ratu Wilhelmina tidak hanya memiliki kuasa ekonomi dan politik, tetapi juga kultural. Kekuasaan Ratu yang naik tahta sejak 1898 ini menjadikan aparatus kolonial di Hindia Belanda berusaha memberikan penghormatan, bukan hanya dengan cara menghasilkan kekayaan ekonomi dan memperluas pengaruh politik yang tentu akan memperkuat kekuasaan Kerajaan, tetapi juga melalui ekspresi budaya.

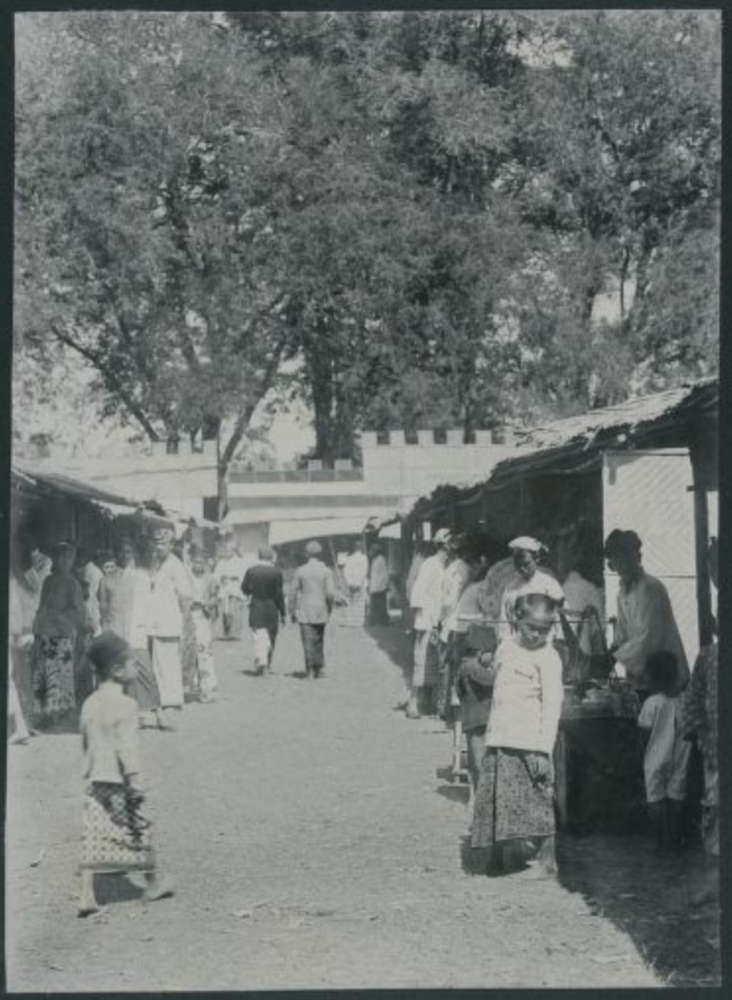

Tahun 1923 merupakan perayaan perak, dua puluh lima tahun berkuasanya Ratu Wilhelmina di Belanda dan seluruh wilayah jajahannya. Di wilayah Karesidenan Besuki, penguasa kolonial mengggelar bermacam acara yang melibatkan aparat pemerintah, pengusaha, seniman, siswa, guru dan warga masyarakat biasa. Pesta rakyat dilakukan untuk mengungkapkan kegembiraan, rasa syukur, serta memberikan penghormatan dan doa kepada Kanjeng Ratu nun jauh di Eropa.

Meskipun Ratu dan keluarganya berada cukup jauh, energi kekuasaannya harus tetap dijadikan "penuntun dan penggerak hidup" di wilayah jajahan. Lebih dari itu, pelibatan warga masyarakat secara luas bisa dibaca sebagai usaha untuk menghadirkan kuasa kerajaan dan kolonial dalam kehidupan kultural, tanpa harus menimbulkan ketakutan.

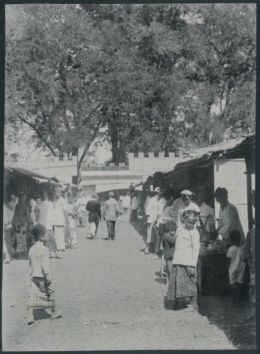

Berdasarkan foto-foto dari Digital Collection Leiden University Libraries yang bisa saya akses, di Situbondo, Bondowoso dan Jember, beragam acara kesenian dan budaya digelar serta terbuka untuk publik. Keberagaman etnis dan budaya pun menjadi warna dominan perayaan tersebut. Melalui pesata rakyat itulah penguasa kolonial ingin mengabarkan ke Ratu Wilhelmina betapa kekuasaannya memberikan kegembiraan kepada warga jajahan.

Di Alon-alon Situbondo, misalnya, pesta rakyat digelar menampilkan atraksi dari komunitas warga Tionghoa yang mempersembahkan barongsai dan liang liong dalam bentuk sederhana. Persembahan tersebut membuat warga yang memenuhi alon-alon gegap gempita. Pertunjukan ini sekaligus menegaskan bahwa kesenian Tionghoa di era kolonial menjadi atraksi yang juga digemari warga dari etnis lain.

Selain itu, para siswa Tionghoa juga menyenandungkan lagu yang khusus dipersembahkan di hari bahagia Sang Ratu. Keseriusan pihak sekolah tampak jelas dengan komposisi para siswa yang diatur sedemikian rupa dengan pola simetris, sehingga tampak kompak dan formal.

Komunitas Arab pun tidak ketinggalan, mereka mengenakan pakaian adat dan menyuguhkan tarian khas Timur Tengah. Sepertihalnya warga Tionghoa, warga Arab juga menempati posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga pribumi. Persembahan ini seperti ingin menunjukkan kesetiaan mereka kepada Ratu Wilhelmina dan pemerintah kolonial.

Apakah dengan demikian semua warga Arab dan Tionghoa pro-penjajah? Tentu kita tidak bisa mengatakan demikian, karena sejarah berbicara bahwa terdapat warga Tionghoa dan Arab yang juga terlibat dalam gerakan kemerdekaan. Namun, demi kepentingan foto yang akan dikirim ke Belanda, semua warga harus tampak kompak.

Di Jember, peringatan dua puluh lima tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina juga digelar secara spektakuler. Pertunjukan kesenian rakyat, wayang wong, digelar untuk meramaikan hajatan kolonial yang dipersembahkan untuk Kanjeng Ratu ini. Para seniman pun tampak antusias terlibat dalam hajatan ini. Ini menegaskan bahwa pertunjukan kesenian rakyat berkembang cukup bagus di era kolonial. Di beberapa kecamatan juga disediakan gedung bioskop yang juga bisa digunakan untuk pertunjukan kesenian. Di wilayah perkebunan, di lereng gunung, sebagaimana direkam oleh Vrendenbregt (1990), sandiwara rakjat juga cukup digemari oleh buruh kebun dan para mandor.

Pekerjaan sehari-hari mereka sebagai buruh perkebunan tentu menyita tenaga dan pikiran. Dalam kondisi demikian, menikmati pertunjukan kesenian adalah kesempatan untuk membahagiakan batin. Tidak mengherankan kalau sampai saat ini warga Jember merupakan masyarakat penonton yang sangat gemar menonton bermacam gelar seni.

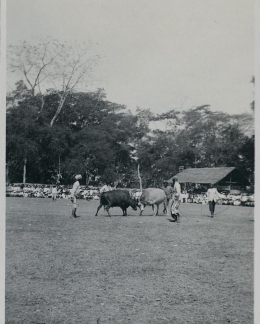

Tidak hanya kesenian, kontes banteng pun digelar, menjadikan perayaan perayaan di Jember semakin meriah. Tidak ada keterangan khusus dari mana banteng-banteng itu berasal. Bisa diduga warga di kawasan pinggir hutan selatan Jember menangkap dan menangkar banteng liar (sekali lagi ini masih dugaan, butuh penelitian lanjut). Hutan di kawasan selatan Jember memang menjadi habitat banteng.

Hubungan mereka dengan binatang piaraan sampai sekarang masih bisa kita jumpai dalam tradisi kerapan sapi atau sapi sonok, semacam kontes kecantikan sapi, di Madura. Hal itu menandakan bahwa memelihara binatang untuk aduan tidak seperti memelihara ternak biasanya, karena terdapat makna-makna kompetisi, harga diri, dan, juga, kepentingan ekonomi.

Banteng-banteng itu pun diadu di tengah lapangan. Dua banteng akan saling menyerang dengan tanduk dan kepala mereka sampai ada yang kalah dan menyerah. Selain tradisi aduan banteng, masih berdasarkan catatan Vrendenbregt, di kawasan perkebunan Jember juga berkembang aduan sapi. Tradisi aduan sapi adalah budaya khas masyatakat Madura di Jember yang berkembang di era kolonial. Di era pascakolonial, aduan sapi masih berlangsung tetapi dalam perkembangannya dilarang.

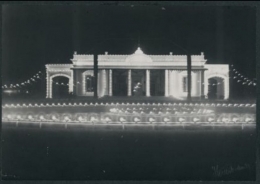

Sementara, di Bondowoso, warga Eropa merayakan tahta Ratu Wilhelmina dengan berdansa dengan lampu-lampu indah. Tentu, ini menjadi karakteristik warga elit yang memiliki selera dan ekspresi budaya berbeda dan, tentu saja, kelas yang berbeda. Mereka menjaga ruang dan praktik kultural Eropa yang menjadi hak istimewa di tengah-tengah kehidupan masyarakat jajahan yang mereka eksploitasi. Dengan foto tersebut, para warga Belanda seolah ingin menegaskan bahwa masih ada tradisi Eropa yang dipelihara dengan baik dan berbeda dari tradisi pribumi.

Gedung perkantoran di Bondowoso juga dihias dengan lampu warna-warni, sehingga tampak indah di malam hari. Tradisi memasang lampu ini berlanjut hingga saat ini, khususnya ketika bangsa ini memperingati hari kemerdekaan atau yang dikenal dengan perayaan 17-an. Jadi, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa memasang lampu hias untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia adalah tradisi adiluhung untuk merasakan kegembiraan, kita bisa dengan sedikit nakal membantah, "sebenarnya itu merupakan transformasi dari tradisi kolonial."

Tidak mau ketinggalan polisi lapangan juga menggelar atraksi untuk meramaikan perayaan Kanjeng Ratu. Mereka menunjukkan kecapakan untuk memberikan rasa aman bagi pemerintahan Hindia Belanda di Bondowoso dan sekitarnya. Keterlibatan mereka dalam sebagai aparatus kolonial tidak jauh berbeda dengan para "amtenar", kaum bumiputra terdidik yang mengabdi kepada pemerintah kolonial. Sejahat atau sekejam apapun kolonialisme, tetap ada para pribumi yang menjadi bagiannya dan mereka cukup bangga, seperti yang tampak dalam foto para polisi di atas.

Adapun di Besuki, kota di pinggir pantai yang dilewati jalan Daendles (sekarang termasuk wilayah Situbondo), Residen H.A. Voet beserta stafnya memberikan berfoto bersama untuk memberikan penghormatan secara khusus kepada Sang Ratu. Foto mereka bisa dibaca sebagai wujud kesigapan dan kesiapan untuk menjalankan secara kompak pemerintahan kolonial yang memberikan keuntungan kepada negeri Belanda.

Kehadiran foto-foto di atas menarik untuk ditelisik lebih jauh, khususnya terkait budaya foto. Pada era 1920-an budaya foto menjadi praktik populer di kawasan Hindia Belanda, tak terkecuali di Besuki. Para fotografer amatir pun mulai menjalani profesi fotografis untuk kepentingan keluarga di wilayah jajahan.

Protschky (2015) dalam kajiannya tentang album keluarga di wilayah Hindia Belanda menjelaskan bahwa keberadaan foto dan album foto memungkinkan sejarawan melampaui orkeatrasi elit terkait penyebaran kuasa Dinasti Orange ke berbagai ruang sosio-kultural masyarakat jajahan. Ketika orang-orang di Hindia mengumpulkan foto bangsawan Belanda, merayakan ulang tahun kerajaan, hari jadi dan pernikahan, memotret keikutsertaan mereka dalam acara-acara seperti itu, dan mengirim foto untuk teman dan keluarga di bagian lain dunia kolonial Belanda, mereka sejatinya menempatkan diri mereka sebagai anggota dari jaringan subjek yang tersebar secara global.

Lebih jauh lagi, tradisi foto ini juga menandai semakin lentur dan dinamisnya kuasa kerajaan Belanda. Membicarakan kuasa monarki bukan lagi menjadi hak istimewa bangsawan kerajaan, tetapi juga warga Belanda di wilayah kolonial termasuk para fotografer amatir. Dengan foto yang merekam perayaan kerajaan, monarki Belanda diposisikan sebagai subjek yang dapat diakses oleh warga secara luas.

Foto-foto perayaan dua puluh lima tahun kekuasaan Ratu Wilhelmina menjadi penanda penting bagaimana pemerintah kolonial di Besoeki memosisikan kedirian mereka sebagai bagian penting dari jaringan subjek yang menyebar secara global. Selain itu, foto perayaan menjadi penandaan dan wacana betapa monarki Belanda dan kuasa kolonial bisa dinarasikan dan diperbincangkan dengan cara populer, sederhana, dan kontemporer, mengikuti perkembangan zaman. Kebersamaan dan keramaian dalam foto perayaan juga memproduksi wacana 'kesetaraan', penguasa dan rakjatnya, bukan lagi perbedaan yang menindas. Maka, kuasa monarki dikonstruksi bukan lagi sebagai teror yang menakutkan, tetapi praktik yang menggembirakan.

Dengan demikian, budaya foto, selain mengabadikan dan menandakan keterlibatan para warga dan keluarga Belanda di wilayah jajahan dalam koneksi transnasional kekuasaan monarki, bisa juga menjadi aparatus makna dan diskursif yang menjadikan peristiwa bersejarah sebagai situs untuk membangun opini publik betapa dekatnya penguasa dan yang dikuasai dalam kehidupan kolonial.

Kehadiran rakyat terjajah dalam pesta penjajah yang diabadikan dalam budaya foto memproduksi pengetahuan betapa lentur dan akrabnya kekuasaan kolonial sebagai kepanjangan tangan kerajaan di abad kedua puluh yang ditandai dengan investasi swasta secara besar-besaran. Penjajahan memang ada dan foto-foto perayaan tersebut seolah berbisik lembut: "kami memang berbeda, tapi kami bahagia bersama untuk kemuliaan Sang Ratu dan keluarganya".

Rujukan:

1. Protschky, Susie. (2015). "Photography and the Making of a Popular, Colonial Monarchy

The Netherlands East Indies during Queen Wilhelmina's Reign (1898-1948)." Low Countries Historical Review, Vol 130-4, pp. 3-29.

2. Vrendenbregt, Jacob. (1990). As the Day Draws to an End. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Sumber foto:

Koleksi Digital, Leiden University Libraries.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H