Di Pakistan status perempuan masih kelas dua. Berabad-abad, perempuan tak berhak menentukan nasibnya. Upaya mewujudkan kesetaraan jender ibarat menegakkan benang basah.

***

SABA, perempuan 19 tahun, diseret pamannya dari rumah kekasihnya, Qaiser. Baru empat tahun, wanita ini berpacaran dengan Qaiser. Hubungan mereka murni tumbuh karena rasa saling sayang.

Qaiser, memang anak orang miskin. Stratanya jauh di bawah keluarga Saba. Namun Qaiser, seorang sosok pria penyayang, penyabar dan tak pemarah sukses menawan hati nona muda, Saba. Qaiser, bersama orangtuanya, tinggal di sebuah pemukiman padat penduduk di kota Punjab.

Dari rumah sang kekasih, Saba digelandang seperti menyeret ternak ke tempat penjagalan. Diseret lalu dimasukkan ke dalam mobil Toyota. Sang paman berkendara bersama Magsood, ayahnya Saba.

Mobil berhenti di tempat sunyi, di tepi sebuah sungai. Paman mencengkeram leher Saba. Sebuah pistol ditodongkan tepat di pelipis Saba. Malam itu, bakal tamatlah riwayat 'wanita pembangkang' itu.

Dor....

Sepersekian detik, Saba memiringkan kepalanya, peluru pun meleset dan hanya merobek bagian mulut hingga dekat matanya. Luka itu menganga. Melihat Saba masih bernyawa, sang paman memukulinya hingga pingsan. Lalu tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah tas, kemudian, seperti melempar batu, Saba dibuang ke dalam sungai, dengan harapan, perempuan "pengkianat" itu akan mati dengan air yang menyesaki paru-parunya.

Saba berada diambang maut. Namun takdir bicara lain. Dalam tas yang hanyut itu, ia siuman dan berusaha keluar. Ia merayap hingga ke tepi sungai dengan menjangkau semak-semak. Masih dalam kondisi setengah sadar ia bergerak menuju cahaya lampu para pengendara sepeda motor berjarak ratusan meter dari kolong jembatan. Ia berhenti di sebuah pusat pengisian bahan bakar (SPBU). Dari situlah, ia ditolong warga. Ia dilarikan ke rumah sakit terdekat.

***

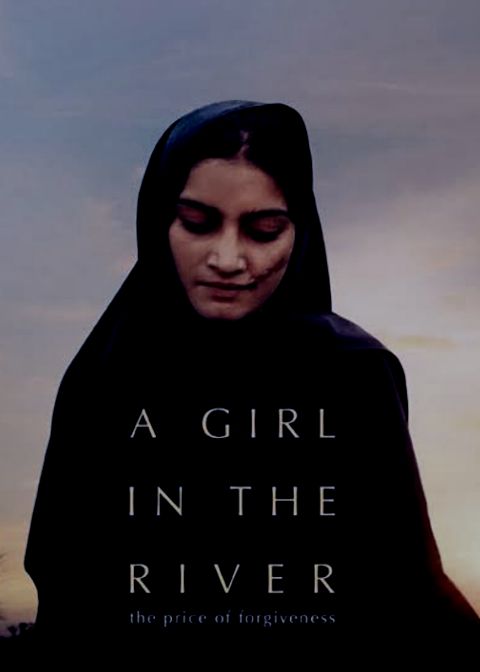

KISAH Saba yang nyaris mati di tangan paman dan ayah kandungnya, hanya satu dari ribuan kasus di Pakistan. HBO mereportase dan menjadikannya film dokumenter yang sangat mengharukan. Setiap tahun, menurut data HBO, lebih dari 1.000 orang perempuan mati di Pakistan dibunuh oleh saudara atau kerabatnya atas nama kehormatan.

Upaya Saba dan ribuan perempuan lainnya yang nekat menikahi lelaki dari strata berbeda seperti mencari tali gantungan. "Luka Saba ini bikin saya terganggu," kata dokter yang merawatnya di rumah sakit.

Ali Akbar, Kepala Penyidik Kepolisian Pakistan menginvestigasinya. Ia berkali-kali terjun ke lokasi tempat Saba ditembak dan dibuang pamannya. Keterangan Saba dan sejumlah saksi dikumpulkan. Akbar bekerja keras mengungkap kasus ini demi menjerat Maagsod, ayah Saba dan pamannya ke penjara. Pengacara juga mendukung upaya Saba untuk memenjarakan ayahnya. "Saya tak akan pernah memaafkannya," kata Saba geram.

Penyelidikan dan kasus terus bergulir. Maagsod juga sudah ditangkap dan ditahan. Namun tekanan dan intimidasi tak pernah berhenti meneror Saba. Saba bahkan harus bersembunyi. Maagsod dan Ibu Saba mengatakan apa yang dilakukan suaminya justru sebuah kepantasan. "Saya sudah berdoa, cabutlah nyawa saya," beber Maagsod. Ia memilih rela mati dari pada menanggung malu seumur hidup karena putrinya rela meninggalkan rumah dan menikah dengan laki-laki dari strata yang lebih rendah.

Maagsod sendiri dengan arogan dan bangga mengaku bisa menghabisi nyawa Saba. Ia bahkan sudah tak mengakui Saba sebagai anak gadisnya. "Ia lebih baik mati. Kalau saya masih melihatnya, saya akan menghabisinya. Ia telah mempermalukan saya. Saya pria terhormat. Saya juga akan memburu Qaiser. Ia telah membawa kehancuran di keluarga saya," katanya dari balik jeruji.

Polisi terus bekerja. Pengacaranya juga terus mendampingi Saba. Kasus ini hendak dijadikan momentum untuk menegakkan hukum. "Di Pakistan ini, jika korban bersedia memaafkan tersangka, kasus ini bebas hukum. Belum ada satu pun yang berani melakukannya," kata pengacara.

Ali Akbar juga gerah dengan kasus yang mirip-mirip kerap terulang. Namun polisi tak berdaya, karena satu kata maaf saja, kasus langsung ditutup. Pelaku pembunuhan dianggap tak bersalah. Yang lebih berbahaya, tekanan massa menjadi penentu.

Saba pun dilema. Satu sisi ia ingin memenjarakan ayah dan pamannya, agar jera dan hukum tegak. Namun di sisi lain, ia harus mendengarkan mertuanya. Keluarga mertuanya datang dari kalangan paling miskin. Teror ke mereka bisa datang kapan saja. "Saya mendukung Saba. Dia bukan saja menantu, tapi sudah saya anggap putri saya.

Tapi, kami ini orang miskin. Sewaktu-waktu butuh pertolongan orang. Kalau ia tidak memaafkan ayah dan pamannya, kami akan jadi olok-olok masyarakat, olok-olok tetangga," timpal mertuanya perempuan.

Malam-malam berlalu dalam bayangan adegan pembunuhan yang menimpa dirinya. Dendam kesumat membuncah di hatinya. Namun ia tak bisa mengabaikan pesan 'sorgawi' dari mertuanya. Ia sayang betul kepada Qaiser, suaminya yang baru dua jam dinikahinya. Ia akhirnya berdamai dengan dirinya.

Ia pun memutuskan memaafkan ayah dan pamannya. Di pengadilan, atas maaf dari Saba, ayah dan pamannya pun melenggang bebas. Kasus ditutup. Saba hidup menyepi jauh dari keluarganya. Menjadi terasing dan memilih bersembunyi bersama suami dan mertuanya.

Perempuan di pinggir sungai, hanya puncak gunung es. Dan ini potret yang mungkin terjadi di sejumlah daerah di tanah air kita. Perempuan masih kelas dua. Mereka tak berhak menentukan nasib mereka sendiri. Sebab dominasi laki-laki seperti singa di tengah kawanan domba. (*)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H