“Ah..gampang gitu, kok gak gol sih!? Bego ah..” umpat seorang penonton pertandingan sepakbola di TV. “Iya..ampun deh, tinggal disontek doang, kok gak bisa..payahhh” timpal yang seorang lagi. Tetiba ada seorang yang menyeletuk kencang “Eh..diam lo..kayak lebih jago aja lo daripada pemain..”

Saya yang kebetulan berada dekat langsung tersenyum simpul. Dalam hati saya juga ingin mengatakan hal sama. Komentator memang lebih jago dari pemain lapangan. Haha

Bisa jadi pembaca juga pernah mengalami hal sama. Atau malah berperilaku sama seperti penonton tersebut. Apakah pernah terbayang bahwa pemain sepakbola tersebut tidak hanya asal bermain. Mereka ikuti latihan rutin, arahan pelatih, dan berada langsung di lapangan. Lalu siapa kita, yang dengan mudahnya mengomentari atau menghakimi.

Hal semacam ini tidak hanya terjadi pada konteks mengomentari pertandingan sepakbola. Banyak juga terjadi pada aspek kehidupan lain.

Entah sekedar mengomentari berita. Entah itu merespon status media sosial seseorang yang mengaku pejuang keadilan sosial (social justice warrior -SJW) yang seenak udel mengkritik kebijakan Pemerintah.

Tanpa mempertanyakan apakah isi kritik si SJW itu dapat diterima akal, banyak netizen yang langsung mengamini, meng-share, bahkan ikut menambahkan komentar pedas. Bisa jadi ini sekadar karena rasa kebencian pada pihak yang dikritik tadi.

Banyak yang sering abai, apakah SJW tersebut punya kepakaran dalam hal yang dia kritik? Apakah memang pihak yang dia kritik memang sebodoh itu?

Perlukah ada koreksi?

Pada masa Nazi Jerman, Joseph Goebbels, Menteri Propaganda, bahkan mengatakan "Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran”.

“If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it" - Joseph Goebbels

Tidak mudah mencegah tersebarnya hal-hal negatif, berita bohong, fitnah, di media sosial. Ini terjadi setiap hari. Ini tentu berbahaya dan diperparah dengan tiadanya informasi pembanding. Bisa jadi seperti kata maestro propaganda, Joseph Goebbels, lama-lama informasi sesat itu diterima oleh publik sebagai kebenaran.

Tidak ada pakar di bidang tersebut mengulas dan menyampaikan koreksi apabila ada informasi yang keliru di ruang publik. Inilah yang sering kali dikritik sebagai 'matinya kepakaran'.

Lalu, apakah ini salah para pakar yang memilih diam saja?

Tentu tidak bisa menyalahkan para pakar atas misinformasi yang terjadi di ruang publik. Tidak ada kewajiban para pakar untuk meng-counter narasi atau kebohongan di media sosial tersebut. Namun, lagi-lagi suara hati. Panggilan jiwa. Ini yang mesti menggugah kesadaran para pakar. Ayolah, ajari kami para netizen. Hal yang benar seperti apa?

Terlepas dari kesan seakan membela Pemerintah ketika mendapat serangan, saya salut pada Cokro TV atau 2045 TV. Mereka konsisten mengedukasi publik dengan konten diskusi atau naras pembanding terhadap suatu isu secara berimbang.

Ada upaya menyampaikan informasi yang sebenarnya. Dengan nalar dan akal sehat, mestinya publik dapat menilai pihak mana yang bisa dipercaya.

Jika SJW atau orang sok tahu yang lebih banyak berbicara di ruang publik, bisa dibayangkan betapa ‘sesat’ nya nanti informasi yang beredar di ruang publik. Bisa-bisa informasi ‘sesat’ itu dianggap menjadi kebenaran.

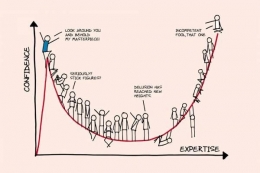

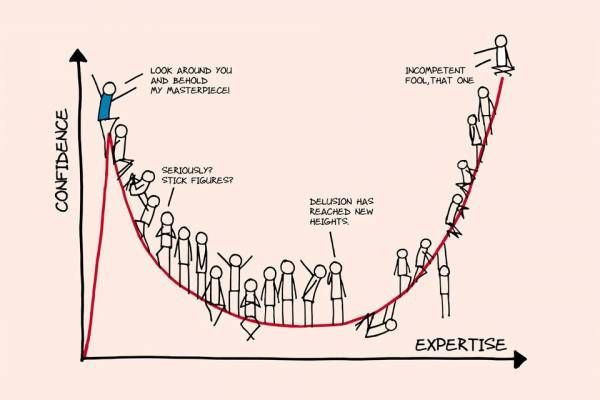

Ada sebuah riset, terbit di jurnal Nature, mengungkapkan bahwa seringkali orang yang paling ngotot atau asal bunyi itu, sebenarnya tahu paling sedikit tetapi berpikir seakan mereka yang paling tahu. Jadi kita mesti hati-hati kalau ada orang yang seperti ini.

Untuk memberi gambaran, Kemkominfo pada Maret 2021 mencatat bahwa total isu hoax terkait COVID-19 sebanyak 1.470. Data ini merupakan kumpulan isu hoax COVID-19 dari 23 Januari 2020 sampai 10 Maret 2021. Isu hoax tersebut tersebar sebanyak 2.697 di media sosial, paling banyak di platform Facebook dan Twitter. Ada 2.360 konten hoax COVID-19 yang diturunkan, yaitu 1.857 di Facebook, 438 di Twitter, 45 di YouTube dan 20 di Instagram.

Pengguna internet atau sering disebut netizen sering tidak bisa membedakan antara fakta atau opini, data atau gosip, kebenaran atau fitnah. Ini bukan salah mereka. Ketidaktahuan salah satu penyebab hal itu. Diperburuk lagi, pihak netizen belum tentu kritis mencari informasi pembanding. Belum tentu netizen mampu melihat fakta secara jernih dan menimbang kebenaran sebelum menyebarkan informasi melalui media sosial.

Tom Nichols, penulis buku The Death of Expertise, mengajak kita untuk memilih informasi yang berseliweran. Kita mesti mau dengan menjadi rendah hati, mencari informasi dari sumber yang bervariasi, mengurangi sinisme terhadap isu, kelompok atau orang tertentu, dan selektif memilih informasi.

Kata Tom Nichlols pula, para pakar harus selalu ingat bahwa mereka adalah pelayan, dan bukan tuan dalam masyarakat. Publik tidak bisa hidup tanpa mereka. Para pakar harus menerima kenyataan ini.

Lalu siapa yang dimaksud sebagai pakar ini?

Berbekal pengalaman saja tidak cukup, untuk bisa disebut pakar, seseorang perlu dibekali pendidikan dan pengakuan dari rekan sejawat (peer). Pengalaman, pendidikan, dan pengakuan. Inilah yang membedakan pakar dan yang disebut dalam buku ini sebagai “orang sok tahu".

Lalu, siapa yang layak disebut pakar? Seseorang bisa disebut pakar karena dia jauh lebih tahu mengenai satu pokok bahasan dibandingkan masyarakat umum. Pertama, kepakaran ini bisa didapat dari pengalaman. Hanya karena pernah menjadi penyintas Covid-19, tidak bisa seseorang disebut pakar virus Covid-19.

Media sosial bukanlah ruang hampa yang bebas-nilai. Selalu ada kepentingan dalam setiap informasi yang menyebar melalui media sosial. Pengguna media sosial idealnya selalu melakukan verifikasi, check and re-check, terhadap informasi apapun yang diperoleh melalui media sosial. Namun, belum tentu ini terjadi.

Gunakan media sosial-mu untuk meng-counter opini "si dungu" itu. Memang ada ungkapan yang mengatakan “kebenaran pasti akan menemukan jalannya”. Bisa jadi anda lah jalan yang dilalui oleh kebenaran tersebut.

Media juga punya tanggung jawab. Perbanyaklah mengundang pembicara yang kompeten dalam talkshow. Mintalah pendapat para pakar di bidangnya, ketimbang meminta pendapat orang populer yang cenderung sok tahu.

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin menggugah para pembaca. Jika anda tidak punya kepakaran terhadap suatu isu, carilah informasi pembanding. Jadilah netizen yang cerdas, jangan asal bunyi. *DFS

Referensi:

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI