Eh, katanya perempuan selalu benar?

Ujaran, kesaksian, olok-olok, bahkan meme mengenai kesimpulan bahwa "perempuan selalu benar" itu sering sekali kita temui. Konteksnya banyak, paling sering muncul adalah dalam hubungan romantis laki-laki dan perempuan, ada pula dalam konteks profesional, juga menyoal emak-emak (pake helm dulu).

Kemiskinan Energi Memiliki Dimensi Gender

Dua hari lalu saya bercerita mengenai Mama Rovina, ibu tangguh dari Lembata yang berjuang untuk mencukupi kehidupan keluarganya tanpa suami dan sekaligus menebarkan manfaat teknologi energi bersih. Kemarin saya bercerita mengenai Mama Seni, pengguna biogas yang merasakan manfaat besar setelah menggunakan energi bersih, tak hanya soal ekonomi, juga soal waktu untuk aktualisasi diri. Dua cerita ini memiliki benang merah: perempuan terdampak karena ketiadaan energi (bersih) dan mereka jugalah yang mendapatkan manfaat besar dengan penyediaan energi.

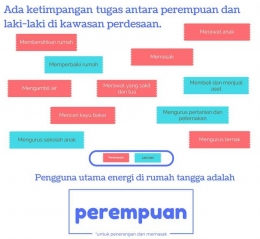

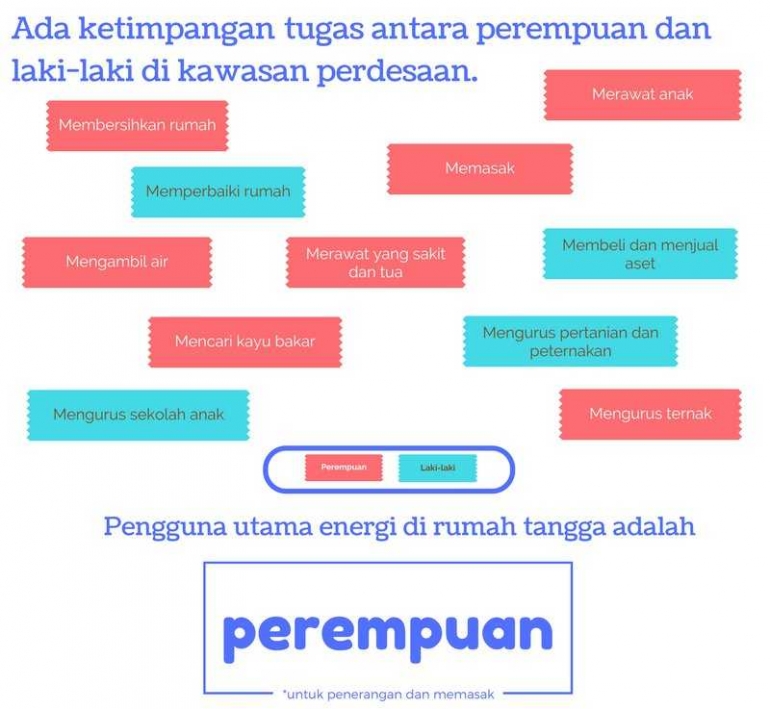

Pengguna utama energi di rumah adalah perempuan. Ini adalah diagram pembagian tugas laki-laki dan perempuan di kawasan perdesaan menurut kajian World Bank di tahun 2003.

Desa Mama Rovina baru terlistriki dengan diesel selama 4-6 saja, maka lampu tenaga surya yang dijual Mama Rovina sangat membantu masyarakat untuk beraktivitas, termasuk membantu anak-anak untuk belajar. Tak ada lampu sama dengan membeli minyak tanah untuk pelita, dan sebagai ibu, perempuan jugalah yang harus pandai mengatur keuangan keluarga.

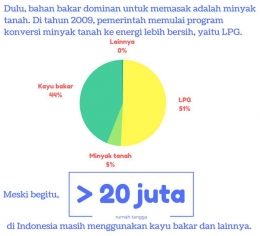

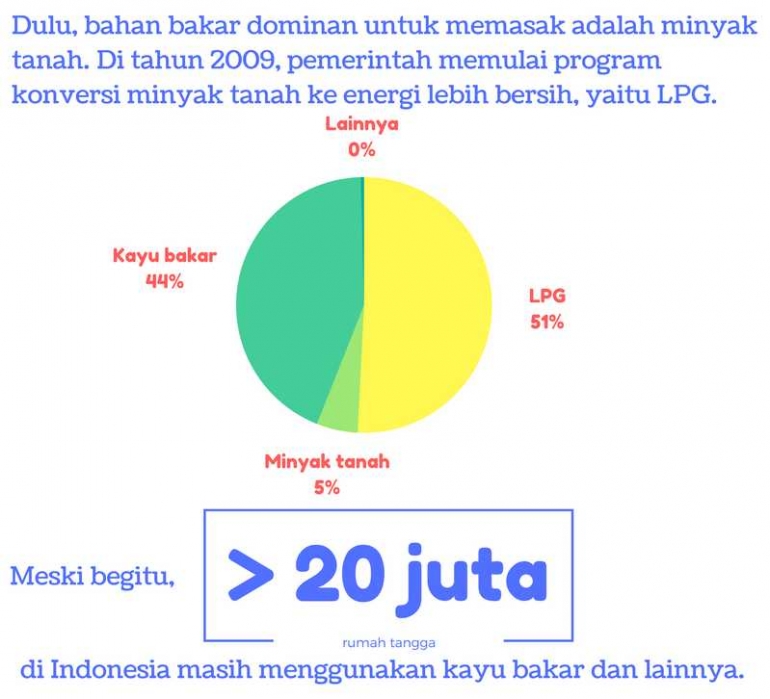

Namun porsi penggunaan energi yang besar juga ada di dapur. Indonesia memang terbilang sukses menggalakkan energi bersih melalui program Ditjen Migas ESDM yaitu konversi minyak tanah ke LPG, namun data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 20 juta rumah tangga di Indonesia masih menggunakan kayu bakar.

Di banyak daerah di Indonesia, memasak dengan kayu bakar masih merupakan norma dan kebiasaan. Banyak alasan yang menyertainya, misalnya ibu saya yang terkadang memilih memasak masakan tertentu dengan tungku karena katanya kompor gas akan mengubah rasa. Di daerah lain di Indonesia seperti Lembata dan Sumba, tungku tiga batu merupakan budaya dan sekaligus cerminan tingkat ekonomi. Perempuan, gadis, hingga anak-anak adalah mereka yang paling banyak bertanggungjawab untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar.

Dengan perubahan iklim dan musim, mereka harus berjalan lebih jauh lagi untuk mendapatkan kayu bakar. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan banyak waktu produktif yang sebenarnya bisa mereka gunakan untuk hal lain, seperti bersosialisasi, menemani anak, hingga soal meningkatkan keterampilan. Pendek kata, kemiskinan energi memicu kemiskinan waktu bagi perempuan.

Lain waktu, lain lagi soal kesehatan. Pembakaran dengan kayu, terutama di ruang dengan ventilasi kurang, memicu dampak negatif pada kesehatan. Asap pekat yang dihasilkan, juga partikel-partikel tak kasat mata yang terlepas ke udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan, pneumonia, hingga kanker. Tebak siapa lagi yang sangat terdampak?

Perempuan juga.

Bank Dunia memperkirakan bahwa di Indonesia terjadi 165.000 kematian dini PER TAHUN akibat polusi dalam ruangan. Lagi, ibu dan anak-anak yang menjadi korbannya.

Perempuan juga sangat kurang dilibatkan dalam pembahasan terkait energi. Berbagai pertemuan desa pada umumnya hanya melibatkan laki-laki, iya atau iya? Padahal pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai penyediaan energi sangatlah penting mengingat peran dan dampak yang mereka terima.

Mendorong Munculnya Mama Rovina dan Mama Seni yang Lain

Mama Rovina dan Mama Seni adalah contoh nyata dan contoh sukses penerima manfaat tersedianya energi terbarukan. Ketersediaan listrik dan bahan bakar memasak yang bersih memiliki multiplier effect bagi mereka dalam rumah tangga dan dalam kehidupan sosial. Dengan penggunaan lampu tenaga surya, Mama Rovina dapat menghemat pembelian minyak tanah, mendapatkan penghasilan lebih dari menyuluh, serta tambahan pemasukan dari penjualan teknologi ini. Mama Seni juga serupa, biogas membuatnya berhemat minyak tanah, ampasnya menyuburkan tanah, waktu mencari kayu bakar kini dialihkannya untuk fokus bertanam dan membagikannya pada kelompok tani perempuan yang dipimpinnya.

Maka kita harus mendorong munculnya Mama Rovina dan Mama Seni yang lain. Karena kemiskinan energi memiliki dimensi gender, harus disadari bahwa dalam kerangka penyediaan akses energi melalui energi bersih dan terbarukan, pertimbangan manfaat bagi perempuan dan perannya dalam penentuan keputusan adalah sebuah keniscayaan.

Tentu tidak serta merta kita berpikir mengenai ide yang fancy dan lama sampainya misalnya ingin presiden segera mengeluarkan undang-undang mengenai perempuan dan energi, kita bisa mulai dari hal sederhana seperti desain produk. Coba kita tanya, mereka yang mendesain sistem reaktor biogas rumah atau tungku sehat hemat energi (TSHE), itu perempuan atau laki-laki? Apakah mereka mempertimbangkan desainnya dengan menerima masukan dari perempuan yang jelas-jelas akan menjadi pengguna utamanya?

Membagikan kisah-kisah seperti kisah Mama Rovina dan Mama Seni juga adalah salah satu kontribusi. Kita bisa tahu bahwa perempuan memang terdampak karena ketiadaan akses energi bersih dan terbarukan, dan perempuan JUGA menerima manfaat yang luar biasa dengan adanya energi bersih dan terbarukan. Dari kedua ibu tangguh ini kita bisa belajar, mendalami, hingga menduplikasi, supaya tumbuh Mama Rovina dan Mama Seni lainnya di seluruh penjuru Indonesia.

Perempuan tak boleh kalah dalam urusan energi, tapi tentu ini bukan soal kalah dan menang. Ini soal energi berkeadilan.

Salam hangat,

Citra

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI