Presiden Jokowi baru saja meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Nusa Tenggara Timur. Meski “hanya” memiliki kapasitas 5 MW, PLTS merupakan harapan bagi Indonesia untuk bisa mandiri dalam mengelola energi.

Selain tenaga surya, sesungguhnya Indonesia memiliki banyak aset terkait sumber energi. Persoalannya, apakah kita bisa mengenali aset mana yang memiliki potensi untuk dikembangkan? Sanggupkah kita memilah kesempatan yang ada dan menghadapi tantangan yang menyertainya? Bisakah kita memetakan rencana jangka panjang dan bagaimana menjaga produksinya juga dalam kaitannya memelihara bumi kita?

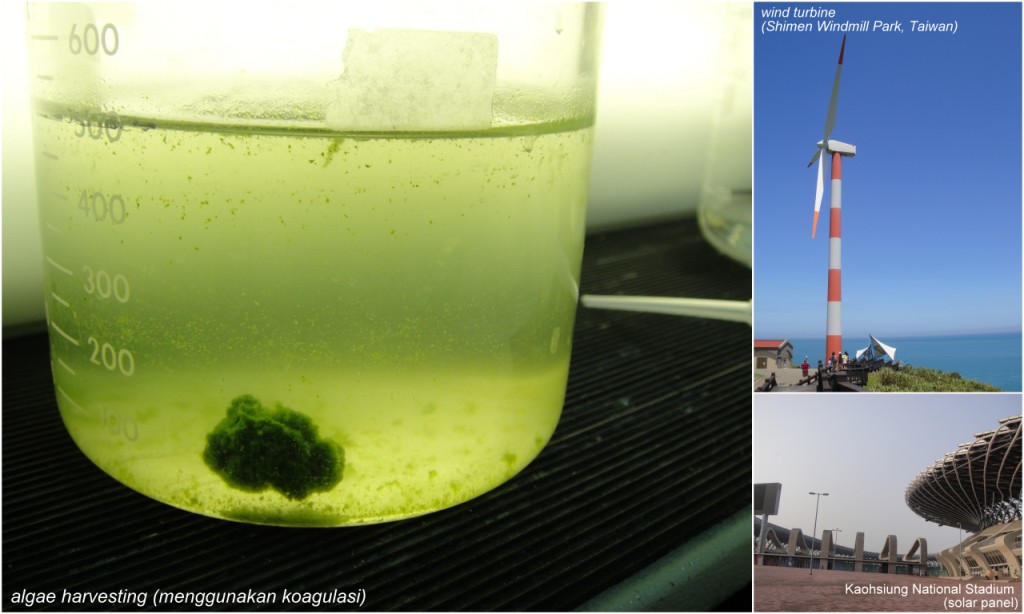

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan Pertamina berkomitmen untuk melakukan kajian pengembangan energi baru dan terbarukan. Lima sumber energi yang dipilih adalah coal bed methane (CBM) dan shale gas yang mewakili unconventional hydrocarbon, serta energi terbarukan (renewable energy) yang diwakili oleh geothermal, algae, dan angin.

Dibanding dengan keempat saudaranya, algae merupakan aset Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Mengapa? Salah satu alasan yang sama sederhananya dengan penggunaan tenaga surya: algae tumbuh subur di daerah tropis.

Ketika diminta terlibat dalam riset mengenai algae harvesting beberapa tahun lalu, saya belajar mengenai biofuel. Selama ini masyarakat mengenal biodiesel atau bioethanol, dua jenis biofuel paling terkenal, sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari biomass dan tanaman seperti jarak atau kacang-kacangan. Namun istilah biodiesel sendiri tidak ekslusif digunakan untuk tanaman, melainkan juga untuk bahan bakar yang dihasilkan dari organisme, termasuk di antaranya algae dan microalgae. Algae mungkin dikenal sebagai parasit dan penyebab polusi perairan karena fenomena algal blooming (tumbuhnya algae di perairan yang menyebabkan permukaan air berwarna hijau) atau juga sebagai suplemen makanan (pasti Anda tahu Chlorella). Tapi tidak semua spesies algae berbahaya dan merugikan manusia. Faktanya, yang disebut sebagai algae fuel (bahan bakar yang dihasilkan dari algae) sudah menjadi fokus penelitian yang panas di kalangan ilmuwan. Topiknya yang “hot” merupakan kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan masukan dan hasil yang komprehensif.

Algae memiliki kandungan lipid dalam tubuhnya. Kandungan lipid dalam algae bisa mencapai hingga 60% dari dry weight/dw (berat kering algae tanpa air/medium di sekelilingnya). Lipid inilah yang kemudian diolah menjadi biodiesel. Algae bisa dikembangbiakkan dalam medium yang fleksibel, bisa menggunakan air tawar atau air laut, sepanjang kebutuhan nutrisinya terpenuhi (karbondioksida, nitrogen, fosfat, dan lain-lain) dengan kondisi tropis yang tak memerlukan pengaturan suhu. Proses pengembangbiakan ini dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 2 minggu, biasanya 10 hari, karena proses pertumbuhan algae yang cepat. Bandingkan dengan menumbuhkan jarak atau kedelai. Setelah mencapai masa pertumbuhan statis (dimana jumlah algae tidak lagi bertambah seiring waktu), waktunya untuk memanen algae (harvesting).

Setelah proses harvesting untuk mendapatkan dry algae selesai, lipid yang terkandung dalam algae kemudian diekstraksi dan setelahnya dikonversi ke biodiesel. Kandungan lipid yang cukup tinggi dari algae ini merupakan keuntungan lain algae fuel dibandingkan dengan tanaman yang biasanya hanya bisa menyumbangkan lipid kurang dari 5% dari dry weight-nya.

Selain masa tumbuh yang hanya memakan waktu hari, kandungan lipid yang tinggi, sifatnya yang biodegradable, algae juga tidak memerlukan ruang yang luas untuk menumbuhkannya. Jumlah minyak yang bisa dihasilkan oleh algae per km2 per tahun bisa mencapai 16.000 m3 (bandingkan dengan tanaman jarak, saat sudah waktunya dipanen –sekitar setahun sampai dua tahun setelah ditanam- “hanya” menghasilkan sekitar 1900 m3 minyak/km2).

Algae memiliki potensi besar. Lalu mengapa algae fuel belum dikomersilkan secara besar? Tantangan yang muncul memang beragam. Selain stigma mengenai biodiesel, misalnya mesin harus beradaptasi lama dengan diesel yang bukan dari bahan bakar fosil; algae fuel memang memerlukan dana awal yang cukup besar untuk memastikan bahwa proses cultivation hingga lipid conversion berjalan lancar. Proses harvesting sendiri terkadang menjadi halangan karena bila proses ini tidak berhasil, jumlah algae yang dihasilkan bisa tidak mencapai target. Tantangan lainnya adalah tingginya biaya start-up dan produksi, yang membuat harga algal biofuel cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan diesel dari bahan bakar fosil, biaya produksi algal biofuel bisa berlipat 20 kali per galonnya (9,84 US$ - 20,53 US$/galon untuk algal biofuel dan 2,60 US$/galon untuk diesel biasa.

Lalu bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang ada dan mengelola tantangan di depan mata?

Inovasi haruslah terus berjalan, dan alangkah pentingnya inovasi yang didukung oleh kolaborasi. Brazil begitu perkasa dengan biofuelnya. Kedua produk andalan mereka, ethanol dan biodiesel, memegang porsi besar dalam mensuplai energi dalam negeri dan membawa mereka ke posisi terdepan di dunia dalam hal pengembangan sumber energi terbarukan. Selain inovasi, apa rahasianya? Kolaborasi, juga dukungan pemerintah dengan berbagai kebijakan. Tak hanya soal harga, juga soal insentif bagi produsen dan penelitian terkait biofuel.