Tanggal 10 November selalu diperingati Hari Pahlawan, sebagai bentuk apresasi tertinggi kepada mereka yang telah berjasa untuk negeri ini. Saking hebat dan berjasanya terhadap negeri ini, di Surabaya dibangun sebuah monumen yang dijadikan markah kota tersebut, yakni Tugu Pahlawan. Monumen tersebut dibangun bermuatan historis dan filosofis. Tingginya, 41,15 meter, berbentuk lengkungan (canarules) berjumlah 10 lengkungan. dan terbagi menjadi 11 ruas.

Angka-angka di atas bukan sembarang angka. Sepuluh lengkungan mempunyai makna perlawanan arek-arek Suroboyo melawan tentara sekutu dan Belanda dalam peristiwa agresi militer tanggal 10 Nopember. Sebelas ruas menerjemahkan bulan peristiwa tersebut, dan 41,15 adalah tafsiran tahun di mana insiden itu berlangsung.

Jika kita merujuk pada etimologi kata “pahlawan”, kita semua harus menjadi pahlawan, setidaknya bagi diri kita sendiri. Menurut Wikipedia, pahlawan adalah bahasa Sansekerta, berasal dari akar kata; phala dan wan, berarti orang yang dirinya menghasilkan buah phala yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama atau bisa ditafsirkan sebagai orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. atau pejuang gagah berani.

Setiap individu yang menyuguhkan buah kualitas tinggi untuk negerinya adalah pahlawan. Hendaklah, kaum agamawan menjadi pahlawan bagi umatnya, jangan jadi pengancam bagi yang berbeda tafsir dengannya. Politisi seharusnya menjadi pahlawan bagi konstituennya, jangan pernah menipunya.

Jenderal mestinya jadi pahlawan bagi anak buahnya, jangan sekali-kali arogan kepada prajuritnya. Presiden sejatinya menjadi pahlawan bagi rakyat kecilnya, jangan jadi penghamba Amerika atau China. Begitu juga bagi para menteri, kepala daerah dan lain sebagainya.

Kegaduhan negeri ini, terutama menjelang pilpres atau pada saat pilpres 2019, semestinya berhenti setelah ditetapkannya presiden dan wakil presiden terpilih. Energi yang tersisa hendaklah dipakai untuk membangun negeri, bukan sebaliknya. Negeri ini menunggu pahlawan-pahlawan baru untuk kemajuan, kesejahteraan dan kejayaan. Jangan mau diadu domba. Jadikan Pancasila sebagai perekat, pemersatu bangsa ini untuk Indonesia merdeka dan Indonesia Jaya.

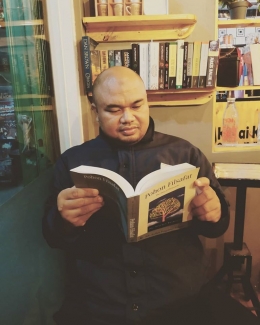

Sekilas Tentang Syafi’i Ma’arif

Ahmad Syafi’i Ma’arif lahir pada 31 Mei 1935 di Sijunjung, Sumatera Barat. Beliau mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 1998-2005 yang sangat moderat dan bersahaja dan membuat ormas Muhammadiyah ini di era kepemimpinannya disegani oleh beragam kalangan; politik, agama, dan budaya.

Pendidikan beliau diawali dari Sekolah Rakyat (SR) di Sumpur Kudus pada 1942 selain belajar juga soal agama di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah sore harinya. Sedangkan malam harinya ia belajar mengaji di surau. Ia tamat SR pada 1947, namun karena beban ekonomi, ia baru bisa meneruskan sekolahnya di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Balah Tengah, Lintau, Sumatera Barat, pada 1950, dan berlanjut di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Yogyakarta hingga tamat pada 1956. Berbekal ilmu dari Muallimin, Syafii merantau ke Lombok Timur dan mengabdi selama setahun di sekolah Muhammadiyah.

Tahun 1964 Syafi’i Ma’arif mendapat gelar Sarjana Muda dari Universitas Cokroaminoto, kemudian mendapatkan gelar sarjana penuh dari IKIP Yogyakarya (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) empat tahun kemudian. Selanjutnya, gelar Master of Arts diraihnya dari Ohio University, Amerika Serikat (AS) pada 1979 dan gelar doktoralnya diperoleh dari University of Chicago di negara yang sama pada 1983.

Selama di Chicago inilah, Syafi’i Ma’arif secara intelektual dibimbing tokoh pembaharu Islam, Fazlur Rahman, serta terlibat diskusi intensif dengan Nurcholish Madjid dan Amien Rais yang juga tengah belajar di tempat yang sama. Kepakarannya kian lengkap setelah menjadi Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) IKIP Yogyakarta (sekarang Fakultas Ilmu Sosial UNY).

Dalam kancahnya, beliau juga pernah menjadi Presiden World Conference on Religion and Peace (WCRP), sebuah forum bagi tokoh-tokoh lintas agama dunia. Organisasi ini mempromosikan agama sebagai instrumen perdamaian dan antikekerasan yang bermarkas di New York. Hal itu tak lepas dari sosoknya sebagai cendekiawan muslim yang pluralis dan sangat mementingkan nilai-nilai moral dalam beragama. Hingga saat ini, ia senantiasa dipandang sebagai tokoh bangsa yang sangat tegas mengawal gerakan moral dan kemanusiaan.

Pahlawan Akal Sehat

Saat itu jutaan orang Indonesia, bahkan lebih, tengah disibukkan memproduksi argumentasi untuk melawan logika rival kelompoknya. Saling sindir, serang, dan tuduh menjadi tontonan sehari-hari seolah anyir darah menjijikkan mengepung jejaring sosial.

Kalimat-kalimat yang keluar dari setiap mulut waktu itu, yang kemudian direpresentasikan dalam goresan tangan, tak lagi mencerminkan bahwa kita adalah satu bangsa, yang senasib sepenanggungan. “Yang berbeda denganku adalah musuh yang harus dihabisi, jika tidak, ia akan menghabisiku.” Demikian kesimpulan sederhananya.

Mencurigai atau dicurigai, mengancam atau diancam, melempar atau akan dilempar. Bangsa ini, tak mampu (lagi) merumuskan persoalan dan tak mampu menundukkannya dalam tempat yang benar. Kondisi demikian, menurut Alexander Aur Apelaby (2016) dapat menyebabkan neurosis kolektif yakni sakit jiwa massal.

Penyebabnya, tak lain, adalah tokoh utama yang sedang naik daun waktu itu, ia menjadi man of the match di media massa. Wartanya sampai ke negeri tetangga bahkan dunia. Dialah, Basuki Tjahaya Purnama, yang biasa disapa Ahok.

Hanya karena ulah mulutnya yang tak bisa dipahami nalar banyak orang, saat mengutip QS. Al-Maidah: 51, yang notabene berseberangan dengan mereka, ia menjadi sasaran empuk, bulan-bulanan, dan cercaan jutaan kaum muslim tertentu se-Indonesia, pula rival politiknya dalam pilkada DKI 2017.

Di negeri ini, siapa pun bisa berkomentar apa pun. Kata dan kalimat berseliweran setiap detik, terlepas positif maupun negatif. Jangan tanya sumbernya valid atau invalid, fiksi atau nonfiksi, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, melanggar kode etik atau tidak. Semua kriteria tersebut tidak terlalu penting, yang terpenting adalah pesannya sampai ke pembaca. Naifnya lagi, pembacanya juga sangat mudah terprovokasi.

Gizi bacaannya buruk, pemahamannya rendah dan rapuh, sangat reaktif dan celakanya tipe pembebek. Sejatinya, setiap informasi yang didapat ia rasa, cerna, olah dan seleksi sebelum kemudian ia telan.

Negeri dan bangsa ini sedang dan masih sakit, bahkan akut. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Realitas tak bisa dibohongi atau dibikin pura-pura. Terkuras habis energi bangsa ini dipakai untuk membenci dan mencaci sesama anak bangsa. Seluruh persoalan minta diselesaikan di jalanan, bukan didialogkan di atas meja. Semuanya diumbar, aib seseorang ditelanjangi di ruang publik. Jauh dari kata beradab. Rupanya kedewasaan bangsa ini harus terus diasah dan diuji setiap waktu.

Jika dikerucutkan kondisi saat itu, setidaknya ada dua pihak domain yang sedang berjuang menguatkan logika dan opini masing-masing. Keduanya sedang mencari dukungan dan pembenaran pihak luar. Segala daya dan upaya dikerahkan untuk menarik massa sebagai supporter. Semakin banyak didukung supporter maka ia menganggap dirinya benar, yang lain, otomatis, salah dan kalah. Padahal belum tentu demikian rumusnya. Kebenaran itu tidak bisa diukur oleh kuantitas supporter, kebenaran adalah fakta telanjang yang berdiri sendiri apa adanya.

Kelompok “pembela agama”, pada saat itu mendapat angin segar, pasalnya, sedang didukung langsung oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo (ILC TVOne, 8/11/2016), karena kebetulan pernyataannya sama dengan argumentasi yang dibangun mereka. Kira-kira demikian yang ia katakan “Perbuatan Ahok menjadi salahsatu faktor perpecahan dan harus segera diselesaikan.”

Jika ditafsirkan bebas apa yang disampaikan jenderal tersebut adalah Ahok sebagai biang keladi kegaduhan negeri ini. Saat itu, sang jenderal menjadi idola baru kelompok tersebut. Sorak sorai, acungan jempol dan sejumlah pujian membanjirinya.

Sebaliknya, kelompok yang dianggap penista agama, juga tak kalah, mereka didukung, secara tidak langsung, oleh tokoh senior Muhammadiyah, Buya Syafii Ma’arif. Beliau menyesalkan sikap kegegabahan MUI yang berbuntut panjang hingga munculnya insiden aksi 4 November.

Beliau katakan: “Apakah kita mau mengorbankan kepentingan bangsa dan negara ini akibat fatwa yang tidak cermat itu atau apakah seorang Ahok begitu ditakuti di negeri ini, sehingga harus dilawan dengan demo besar-besaran? Jangan jadi manusia dan bangsa kerdil.”

Syafi’i Ma’arif tegaskan dalam tulisannya bahwa Ahok tidak menghina Al-Quran, berdasar pada video asli yang beliau lihat sebelum transkripnya diedit Buni Yani. Sebuah pernyataan yang berani dan tegas, menulis apa adanya.

Dua orang yang saya sebutkan di atas merupakan tokoh besar di negeri ini, yang mempunyai pengaruh besar bagi rakyat biasa (commoner). Jenderal Gatot diklaim pembenar argumentasi pembela agama, pula demikian Syafii Ma’arif diklaim sebagai pembela korban yang diduga sebagai penista agama.

Khusus untuk Syafi’i Ma’arif, beliau layaknya pahlawan. Beliau sudah mempertimbangkan konsekuensi dan risiko yang bakal diterima. Selain mendapat sanjungan, pujian dan penghargaan. Dalam waktu bersamaan, beliau juga mendapat kritikan, cercaan, cemoohan dan tuduhan beragam yang langsung melabeli dirinya masing-masing. Beliau sangat objektif dan rasional. Beliau menggunakan akal sehatnya untuk melawan gerombolan penganut agama yang hanya menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Isu-isu agama digunakan untuk syahwat politik golongan dan kelompok tertentu.

Menjadi pahlawan memang penuh tantangan dan berisiko tinggi. Lihatlah bagaimana kerasnya perlawanan Syafii Ma’arif sebagai tokoh nasional saat meng-counter sekaligus meluruskan persoalan/kasus Ahok. Beliau tak pernah gentar dengan hasutan, cacian dan umpatan yang tak berdasar kepadanya. Beliau menjadi tokoh bangsa yang selalu konsisten dan komitmen menyuarakan kemajemukan dan keadilan bagi bangsa ini.

Beliau bekerja keras, berjuang tanpa lelah “mengajari” anak-anak penerus bangsa ini agar berani membela yang benar walau berbeda agama demi Indonesia yang berkeadaban. Selamat Milad ke-85, Buya. Sehat selalu, senantiasa menjaga akal sehat anak-anak bangsa.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H