Seperti biasanya, setiap 8 Maret selalu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Pertama kali diperingati di New York, Amerika Serikat, pada 8 Maret 1909, berarti tahun ini merupakan peringatan ke-98 Hari Perempuan Internasional tersebut.

Seperti biasanya pula, setiap kali peringatan Hari Perempuan Internasional, banyak yang teringat dengan tokoh-tokoh perempuan yang pernah melakukan hal-hal luar biasa pada masa hidupnya. Berbicara tentang tokoh perempuan di indonesia, agaknya yang paling banyak teringat adalah Raden Adjeng Kartini, Tjoet Nja’ Dhien, Dewi Sartika, Tjoet Nja’ Meutia, dan beberapa nama lain, seperti Maria Walanda Maramis dan Martha Christina Tiahahu.

Tokoh perempuan Indonesia yang dari masa yang lebih kemudian dapat dicatat sebagai pahlawan nasional antara lain Fatmawati dan Siti Hartinah Soeharto, dua ibu negara yang pernah ikut mendampingi masing-masing Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dalam kegiatan mereka memimpin negara ini.

Lalu dari masa yang lebih lama lagi? Masyarakat mungkin hanya ingat nama Ratu Shima. Dia adalah ratu yang menjadi penguasa Kerajaan Kalingga, di sekitar pantai Utara Pulau Jawa pada masa 674 Masehi. Sebelumnya, Ratu Shima adalah istri dari Raja Kalingga, Kartikeyasinga, yang memerintah kerajaan itu. Setelah sang suami meninggal, Ratu Shima beralih menjadi penguasa Kalingga selama kurang lebih 21 tahun.

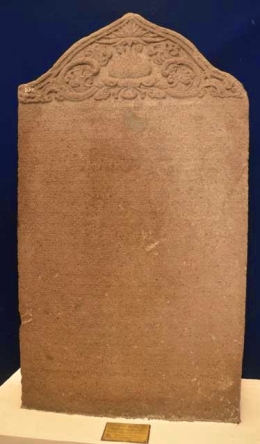

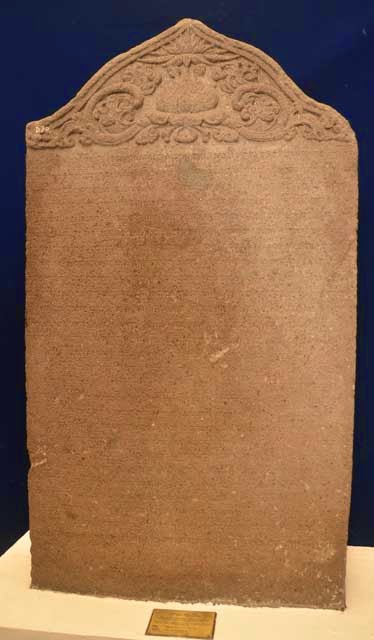

Batu Kolkata

Selain Ratu Shima, sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh atau pemimpin perempuan dari masa Kerajaan Hindu-Buddha (sekitar abad ke-5 sampai abad ke-14 Masehi) sampai menjelang masuknya pengaruh Barat dengan datangnya bangsa-bangsa dari Eropa. Di antara sekian banyak itu, ada yang cukup menarik perhatian saya dan itu tanpa sengaja saya temukan, ketika membaca status seorang perempuan dalam akun Facebook-nya.

Penamaan tersebut disebutkan beberapa orang, mengingat prasasti tersebut kini disimpan di salah satu museum di India, tepatnya di Kota Kolkata. Menurut informasi, prasasti ini ditemukan pada masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles di Hindia-Belanda dan mengirimkannya kepada Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kolkata, India. Diperkirakan pengiriman Prasasti Pucangan kepada Lord Minto dilakukan di suatu waktu di antara masa pemerintahan Raffles, yaitu antara 1811 – 1816.

Sebenarnya saya sudah cukup lama tahu tentang keberadaan prasasti yang namanya diambil dari kata yang ada dalam prasasti itu yaitu “Pucangan”, yang merujuk pada tempat pertapaan di Pucangan, di sekitar Gunung Penanggungan, yang sekarang masuk wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti itu terbuat dari batu dan kemungkinan besar batu andesit, seperti yang banyak digunakan dalam pembuatan prasasti pada masa Hindu-Buddha di Tanah Air kita. Di dalam batu yang digunakan untuk Prasasti Pucangan itu, sebenarnya terdapat dua prasasti. Di salah satu bagian batu prasasti itu berbahasa Jawa Kuno dengan angka tahun 963 Saka atau 1041 Masehi, sementara di sisi batu lainnya menggunakan bahasa Sanskerta bertarikh 959 Saka atau 1037 Masehi.. Walaupun isinya terdiri dari dua bahasa berbeda, semuanya ditulis dengan aksara Kawi (Jawa Kuno).

Bait ke-26

Ketika membaca kembali isi Prasasti Pucangan, saya tersentak pada isi bait ke-26 prasasti itu. Tentu saja yang saya baca adalah terjemahannya yang banyak tersebar di mana-mana. Penerjemah prasasti itu antara lain Johan Hendrik Caspar Kern atau sering dikenal dengan sebutan Kern saja, dan juga Louis Charles Damais.