Ketiga, marwah "frekuensi adalah milik publik" belum sepenuhnya terdistribusi mengakar secara utuh. Penguasaan penyiaran masih sangat berkencederungan didominasi pemegang otoritas dan elite industri. Sedikit banyak mengabaikan aspek dampak, selain hanya melihat peluang pengelolaan informasi dari sisi kepentingannya.

Belum terealisasikannya Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang sedianya wajib dilaksanakan dan harus sudah selesai pada 28 Desember 2009 adalah salah bukti lain ketidak pastian regulasi. Dikabulkannya gugatan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATJVI) untuk membatalkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan penguasan jaringan TV digital,

menunjukan bagaimana pengusaha besar mampu mengkooptasi-monopoli kepemilikan media penyiaran. Demikian RUU RTRI yang sampai sekarang masih ngendon di badan prolegnas DPR RI, menjadi fakta kurangnya keperpihakan negara kepada masyarakat untuk membuka akses publik terhadap frekuensi penyiaran.

Regulasi setengah hati ini mempengaruhi tingkat pemahaman resepsi masyarakat. Hasil penelitian menyatakan 57 persen masyarakat Indonesia masih menganggap frekuensi publik milik perusahaan, 34 persen menganggap milik pemerintah dan hanya 8 persen yang sadar bahwa frekuensi publik itu milik publik. Padahal filosofi frekuensi publik, sesungguhnya semata demi kepentingan masyarakat dan dalam rangka memberi perlindungan hak-hak kepublikan warga negara (citizen).

Ruang publik abstrak tan benda atau maya, begitulah hakekatnya "frekuensi milik publik". Seperti air, tanah, dan udara, spektrum frekuensi merupakan kekayaan sebuah bangsa sebagaimana tertulis Pasal 33 Ayat 3 UUD'45.

Oleh karenanya pengaturan lembaga penyiaran swasta berbentuk stasiun penyiaran lokal dan stasiun penyiaran jaringan mengarah kepada konsep keragaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keragaman isi (diversity of content). Stasiun televisi yang siaran dari Jakarta diperkenankan siaran hingga propinsi lain namun harus dengan Sistem Stasiun Jaringan. Tujuannya mendorong penguatan daerah dengan keberadaan stasiun TV lokal beserta local content.

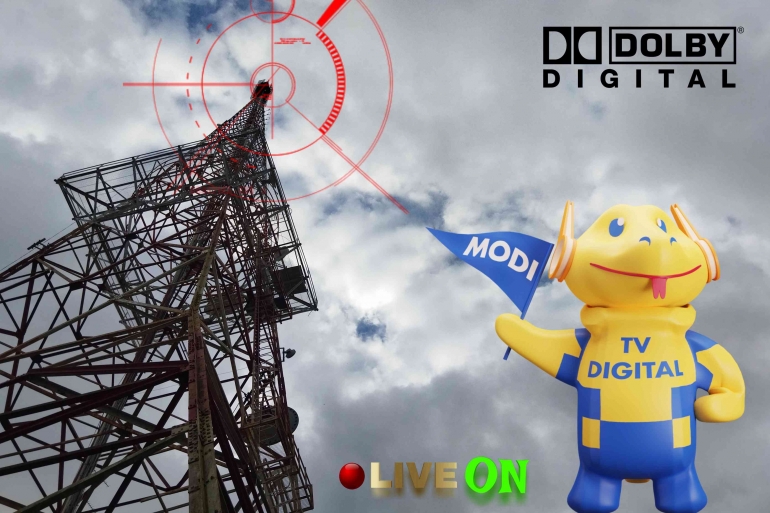

Mengantisipasi Digitalisasi Penyiaran Televisi

SISTIM SIARAN JARINGAN (SSJ) sampai saat ini, masih juga belum diberlakukan secara utuh, komprehensif dan lengkap. Sementara proses ASO terus berjalan. Sembari menunggu migrasi analog ke sistem televisi selesai. Ada baiknya masyarakat lokal perlu mendapat perlindungannya (advokasi) agar tidak selalu mendapat serbuan program acara televisi nasional.

Tak lebih hanya dijadikan pasar yang dijejali citra rasa gaya hidup metropolis, menafikan entitas budaya lokal yang seharusnya dijaga identitas otentiksitasnya.

Sungguhpun untuk menguatkan argumentasi bahwa yang menginginkan tayangnya adalah masyarakat sendiri. Lewat pembenaraan yang disediakan hasil survey pemirsa (share dan rating). Namun itupun tidak pernah menyangkut soal conten research dan dampak yang ditimbulkannya.

Sikap televisi nasional seakan mengabaikan common sense yang beragam. Kenyataan semacam dapat menjadi preseden bagi masyarakat yang seolah hanya ditempatkan sebagai penerima sampah visual virus virtual. Apalagi nanti jika frekuensi digital televisi benar sudah berlangsung.