Banyuwangi sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang didiami oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat tumbuh menjadi kabupaten yang maju. Dulu kabupaten ini adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan sudah berdiri sejak abad X-XI Masehi. Asumsi ini didasarkan pada artefak berupa dua lembar kertas emas yang berasal dari Situs Gumuk Klinting. Dalam kertas emas tersebut terdapat inskripsi mantra Buddha. Inskripsi pertama berbunyihum heh krata heh jtah dak thah, sedangkan inskripsi kedua berbunyi hum dram°indha hri°ah hum trah hrih°ah (Agustijanto, 2016).

Sementara itu, dalam ekskavasi yang pernah dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta di Situs Kendenglembu didapat sebuah fakta lain bahwa di situs ini terdapat dua lapisan, yaitu lapisan budaya neolitik dan lapisan budaya sejarah. Pertanggalan yang diperoleh dari lapisan sejarah pada KDL TP I spit 6 menghasilkan angka 543 BP atau sekitar tahun 1457 Masehi. Hal ini mendukung estimasi pertanggalan yang hanya dilakukan berdasarkan analisis tipologi gerabah kendi susu yaitu berasal dari akhir masa Kerajaan Majapahit abad XV Masehi (Tim Penelitian, 2008: 58-59).

Masa lalu memang unik, menarik, sekaligus sering menuai yang terkadang tidak mudah terjawab. Ibarat sebuah benda, sejarah Blambangan dari kacamata arkeologi masih seperti puzzle yang belum selesai penyusunannya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagian besar tinggalan sejarah di Banyuwangi yang berhasil ditemukan dan diteliti masih sedikit. Tinggalan tersebut ketika ditemukan lebih banyak dalam keadaan tidak utuh, sehingga membutuhkan waktu untuk sekadar menganalisis atau mengintrepetasinya (Wibowo, 2017: 1).

Meskipun demikian, bukan berarti kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini tidak memiliki kepribadian yang bersumber dari peradaban masa lalu sedikitpun. Selain ditemukan artefak yang berlatar belakang agama Buddha, sebenarnya Banyuwangi juga memiliki ragam temuan yang berlatar belakang agama Hindu, seperti lingga-yoni. Sebagaimana sudah diketahui bahwa lingga-yoni adalah sarana yang digunakan untuk memuja Siwa-Sakti, dan tinggalan tersebut sampai sekarang masih difungsikan sebagai sarana pemujaan oleh masyarakat Jawa-Hindu yang ada di Banyuwangi.

Ketika Banyuwangi memasuki masa Hindu-Buddha memang hampir semua aspek kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh kebudayaan India. Tetapi, kebudayaan tersebut masukharus mengalami proses adaptasi dengan kebudayaan setempat. Peranan kebudayaan lokal ini juga dapat dikategorikan sebagai local genius, dalam arti bahwa agama luar diolah dan dijadikan milik sendiri, karena telah diserap oleh kebudayaan pemeluknya. Sesungguhnya tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi proses Hinduisasi terhadap kebudayaan Jawa, dalam arti bahwa kebudayaan Jawa menerima mentah-mentah kebudayaan Hindu (Wibowo, 2015: 58-59).

Hindu adalah agama bersifatsanatanadan nùtana(fleksibel dengan budaya lokal dan perkembangan jaman tanpa harus kehilangan esensi kebenarannya yang hakiki). Di antara agama-agama besar di dunia, Hindu pula yang paling banyak memberikan perhatian terhadap keberadaan budaya-budaya lokal di manapun Hindu itu berada. Lebih-lebih budaya Jawa yang memang secara historis tidak dapat lepas dari nilai-nilai filosofis Hindu. Bahkan ketika Islam menguasai tanah Jawa pun, nilai-nilai ajaran Hindu tetap mengakar dalam nafas kebudayaan Jawa (Miswanto,2009:1).

Maka tidaklah salah apabila ada orang yang menganggap bahwatata nilai orang Jawa sebenarnya sudah mapan dan selalu identik dengan kata achievement(pencapaian), disiplin tinggi, dan penegakkan kehormatan. Namun demikian, di penghujung abad ke-20, dunia menghadapi krisis global yang serius, yaitu kegelisahan dan kecemasan manusia atas kemanusiaannya karena mereka merasa telah dijajah oleh pengetahuannya sendiri. Manusia merasa terhimpit dalam menghadapi berbagai perubahan zaman yang tanpa pernah disadari bahwa perubahan itu diciptakannya sendiri dalam beraneka ragam tindakan.

Apabila mencermati perkembangan sosial yang akhir-akhir ini mengemuka, banyak orang dan media massa yang mulai mempersoalkan sesuatu hal yang sebenarnya sudah mapan. Contoh kasusnya tentang aksi sensor pada siaran ulang acara Pemilihan Putri Indonesia 2016. Dalam acara tersebut, setiap finalis diwajibkan untuk mengenakan busana kebaya yang memang merupakan pakaian asli Indonesia. Namun sayangnya, ketika mereka mengenakan pakaian itu ada beberapa bagian tubuh para finalis yang disensor oleh salah satu stasiun televisi swasta. Alasannya,karena beberapa bagian busana kontestan memperlihatkan belahan dada yang cukup lebar (Media Indonesia, 2016).

Selain itu, tahun lalu juga terdapat permasalahan yang hampir sama yaitu tentang tata busana seseorang ketika akan ke pura. Beberapa pihak, terutama tokoh masyarakat sempat menyampaikan keberatannya akan hal ini. Sorotan tersebut utamanya ditujukan kepada pihak perempuan karena mereka sering memakai kebaya yang menurut para tokoh tersebut cenderung transparan.

Berdasarkan gambaran di atas, muncul permasalahan mendasar yakni apakah vulgarisme selalu berkonotasi negatif dan apa makna vulgarisme bagi masyarakat Jawa Kuna. Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan uraian tentang gaya berbusana pada masa Jawa Kuna dan makna vulgarisme bagi masyarakat Jawa Kuna. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagiperkembangan keilmuan pada umumnya dan mewujudkan sejarah lokal Banyuwangi khususnya Jawa Kuna.

Kedudukan dan Busana

Perempuan dalam setiap zamannya selalu menemui sejumlah tantangan yang kian menguji ketangguhannya di tengah tatanan sosial. Sejak dulu, perempuan dipandang sangat penting dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Pada masa Jawa Kuna, kaum perempuan sudah terlibat dalam kegiatan sosial seperti pendamping suami dalam kegiatan sosial (prasasti Haliwangbang, 877 M dan relief cerita Lalitawistaradi Candi Borobudur yang menggambarkan Raja Suddodana dan permaisurinya, Dewī Māyā) dan begitu pula ketika ada pelaksanaan upacara perempuan turut aktif membantu suaminya dalam melaksanakan upacara, seperti disebutkan dalam prasasti Wukajana (tanpa angka tahun) bahwa Samgat Kalang Wungkal dibantu istrinya yang bernama Dyah Sucintê dan Dyah Kina, Dyah Waita, serta Dyah Sawitā memberikan pañcopacāra, yang terdiri dari bunga, boreh, lampu, kemenyan, dan bedak wangi kepadasang mamuat ujar (Nastiti, 2016: 315-341).

Sementara itu, Titi Surti Nastiti juga mengatakan bahwa pendidikan bagi perempuan sangat penting hal ini sebagaimana disebutkan dalam kakawin Rāmāyaṇasarggah6.37 yang menuliskan bagaimana ingatan Rāmā melayang kepada Sītā yang mendengarkan pelajaran tentang dharmaśāstrayang diberikan oleh pertapa perempuan. Sītā sendiri dikatakan selalu mengingat kaṇḍa dan parwwa selama ia dalam pengasingan di Langkā. Di samping agama dan sastra, para putri yang berada di antahpurīataukêputèn pun belajar etika, menyanyi, dan bahasa Sanskerta seperti yang dituliskan dalam kakawin Kṛṣṇayana pupuh 10.10 (Nastiti, 2016: 316-317).

Kebudayaan Jawa memiliki sejumlah ungkapan yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat karena ungkapan tersebut mencerminkan kepribadian atau etika masyarakat bersangkutan. Etika merupakan pengetahuan mengenai tata kehidupan yang perlu diketahui oleh setiap manusia. Sebagai salah satu cabang ilmu filsafat, etika juga disebut sebagai filsafat moral yang membicarakan manusia dari sisi perbuatannya. Adapun ungkapan tersebut yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah ajining dhiri saka lathi, ajining raga saka busana, lan ajining awak saka tumindak(kepribadian seseorang dapat dilihat dari cara mereka berbicara, berbusana, dan berperilaku) namun keberadaan etika yang terselubung dalam ungkapan ini tidak bersifat kaku.

Berkaitan dengan hal di atas, masyarakat Jawa memandang bahwa seorang perempuan harus dapat memegang prinsip trapsilaning wanita (tata krama perempuan). Meskipun berparas cantik tapi apabila ucapannya kasar dan menyakitkan maka hilanglah seluruh kecantikannya. Sebaliknya, walaupun kurang dianugerahi kecantikan jika bersikap lêmbah manah (rendah hati dan halus bicaranya tidak dibuat-buat) maka seorang laki-laki dapat terpikat padanya.

Dalam seni pertunjukan wayang Jawa dikenal sejumlah tokoh perempuan dengan kepribadian masing-masing, seperti Dewi Wara Sembradra yang digambarkan berperawakan sedang, kuning langsat, ramah, murah senyum, dan memiliki mata yang tak liar. Selain itu, ia juga memiliki sikap tenang, tidak banyak bicara, berbudi halus, sungkan berbicara kasar, pemaaf, sederhana, dan berhati teguh.

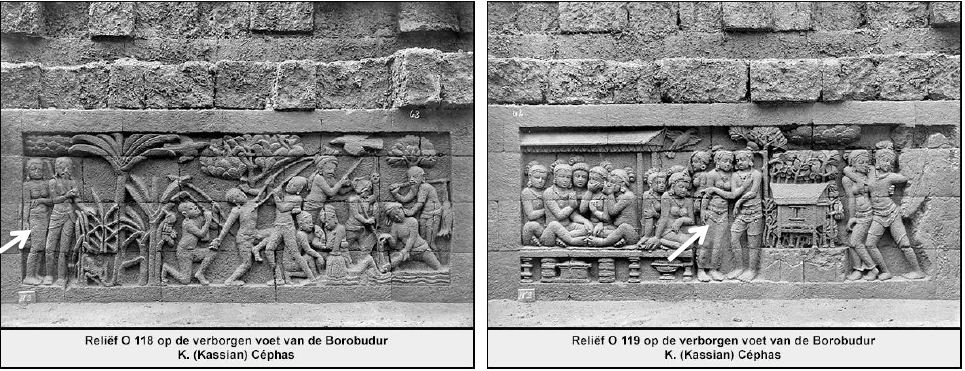

Berdasarkan penggambaran yang bersumber dari relief Karmawibhangga Candi Borobudur, busana perempuan dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu sederhana, menengah, lengkap, dan khusus. Busana sederhana yang mereka kenakan ada dua gaya, pertama terdiri dari selembar kain panjang sebatas lutut dililitkan pada bagian pinggang dan memutar dari kiri ke kanan. Hiasan penyerta biasanya berupa anting-anting dan kalung. Kedua, terdiri dari selembar kain panjang sebatas mata kaki, dililitkan melingkar pada pinggang, dan memakai anting-anting, kalung, gelang, ikat pinggang dari kain kecil, dan rambut disanggul dua susun (Sjafrie, 1985: 35-38).

[/caption]

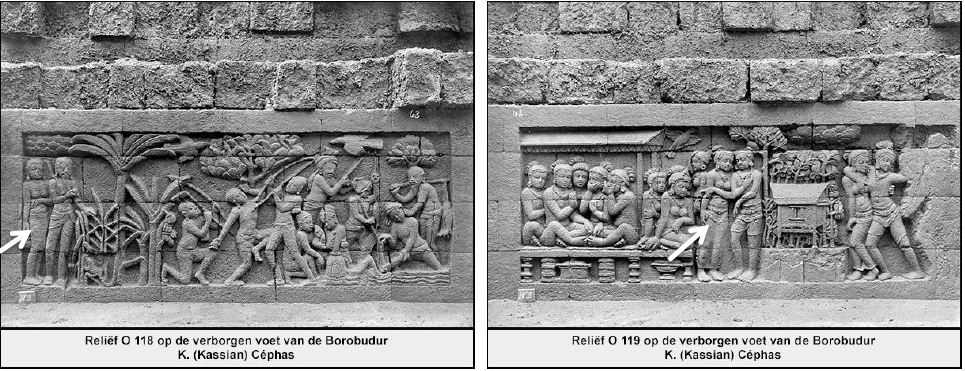

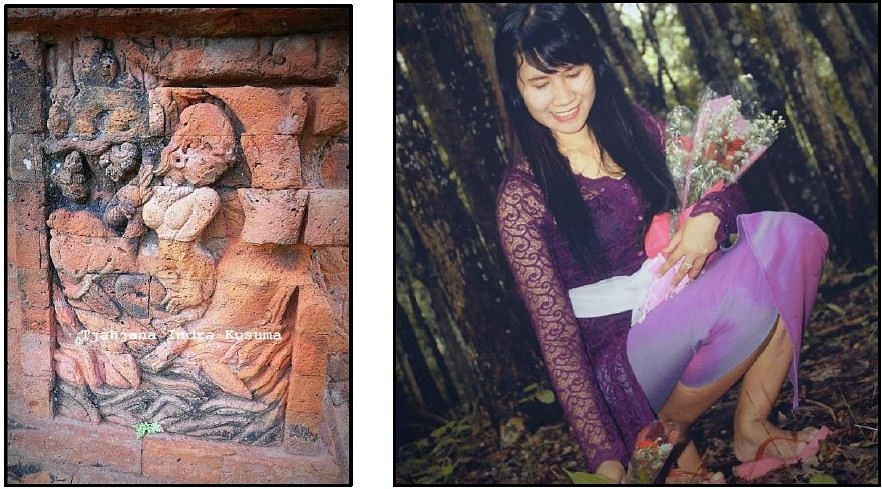

Apabila merujuk pada relief di atas, sebenarnya seorang perempuan yang mengenakan kain (jarikataukamên) panjang maupun pendek dianggap sesuatu kebiasaan yanglumrahdan tidak perlu diperdebatkan. Berkaitan dengan hal ini, saya pernah melakukan penyuluhan kepada teman sebaya. Dalam kesempatan tersebut saya mengatakan sebenarnya tidak masalah kalau ada seorang perempuan mengenakan kebaya lengan pendek danjarikatau kamên tidak sebatas mata kaki, sebab hal itu merupakan bagian dari hak seseorang dalam berekspresi.

Sebenarnya tidak ada yang perlu dirisaukan karena inti dari pemakaian kêmbên, jarik, kamên, dan kebaya oleh perempuan sejatinya memiliki tujuan untuk membentuk pemakainya menjadi lembut dan berhati-hati dalam bergerak. Kêmbênatau jarik/kamênyang cenderung dikenakan secara ketat, tidak hanya menciptalan siluet tubuh namun juga membentuk sikap pemakainya lebih lembut, sabar, berhati-hati, danluwês. Saya mencoba untuk memahami beberapa argumentasi yang digulirkan oleh masyarakat di media massa dan salah satunya menyatakan bahwa berpakaian adat ke pura harus mengikuti pakem (Fajar Bali, 2013). Tetapi ada pertanyaan yang cukup mengganjal yaitu pakaian adat daerah mana? Pakem yang dimaksud yang seperti apa?.

Jangan Takut Pakem

Manteb Sudarsono, seorang dalang wayang kulit Jawa asal Karanganyar, Jawa Tengah juga pernah berbicara tentang pakem dalam konteks pewayangan. Ia pernah mengatakan, “Wayang sejak lahir hingga sekarang tidak pernah mati dan terus berkembang nut jaman kêlakoné. Tentu ada yang bilang harus sesuai pakem. Saya tegaskan jangan takut pakem, karena pakem itu patokan dan dapat berubah” (KR Jogja, 2016).

Meskipun pendapat yang dilontarkan oleh beliau untuk mengomentari pakem dalam pewayangan, namun ada poin penting yang erat hubungannya dengan pokok bahasan yang saya bahas yaitu jangan takut dengan pakem karena keberadaannya dapat berubah dan berkembang nut jaman kêlakoné(menurut zamannya). Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masyarakat Jawa-Hindu di Banyuwangi ketika ke pura cenderung mengenakan pakaian adat masyarakat Bali dan bukan Jawa. Mereka masih enggan mengenakan pakaian adat milik sendiri karena takut dikucilkan dan indikasi ini pula yang saya rasakan ketika diprotes orangtua karena mengenakan pakaian adat Jawa saat akan ke pura.

Masyarakat sekarang dapat belajar banyak dari keseharian masyarakat masa lalu. Perempuan yang mengenakan kain (jarikataukamên) panjang maupun pendek dianggap sesuatu kebiasaan yanglumrah dan diperbolehkan dalam tatanan sosial. Sekarang sudah waktunya generasi muda-Hindu di Banyuwangi percaya diri terhadap prinsip hidup yang diyakininya. Bukankah kita adalah seorang pemuda yang merdeka dan bertanggung jawab?.

Penggabungan kriteria busana perempuan Jawa Kuna dalam kategori sederhana gaya pertama dan kedua berdasarkan relief Karmawibhangga yang terdiri dari selembar kain panjang sebatas lutut atau sebatas mata kaki dililitkan pada bagian pinggang dan memutar dari kiri ke kanan. Hiasan penyerta berupa anting-anting dan kalung, ikat pinggang dari kain kecil, dan rambut disanggul.

Pada hakikatnya tubuh perempuan adalah karya seni alami. Perempuan mengalami otoritas tubuhnya sebagai sesuatu yang estetis. Tubuh perempuan yang estetis selalu menarik untuk dieksplorasi ketimbang tubuh laki-laki (Sukeni, 2011: 302). Mungkin hal inilah yang mendasari Irigaray dalam tulisannya yang berjudul When Our Lips Speak Together berusaha mengembalikan tubuh perempuan kepada tempatnya ‘semula’ sebelum patriarki, (termasuk juga) wacana di luar perempuan yang membungkus tubuh perempuan ke dalam kategori-kategori sosial yang diciptakan budaya patriarki/laki-laki (Prabasmoro, 2007: 42).

Ya, di Indonesia hal-hal yang memamerkan aurat memang masih ditabukan padahal dulu payudara dan alat kelamin adalah gambar yang realistik. Tidak sedikit pun berkesan porno. Malah dianggap sebagai “kesuburan dan kehidupan yang utama”(Susantio, 2010). Apabila boleh jujur,sebenarnya perempuan Jawa memang tidak hanya menampilkan segalanya dengan kasat mata. Penampilan perempuan Jawa penuh isyarat, simbolisasi atau sasmita. Sifat yang demikian muncul dalam rangka mendidik. Penyampaian sikap dan perilaku yang tersamar merupakan bentuk kehalusan budi. Berarti pula seorang perempuan Jawa memang tidak berlaku vulgar sebab tubuh yang indah tidak pernah digambarkan telanjang dalam kesenian Jawa (Sedyawati, 2010: 242).

Daftar Pustaka

Miswanto. 2009. Esensi Falsafah Jawa bagi Peradaban Umat Hindu. Surabaya:Paramita.

Nastiti, Titi Surti. 2016. Perempuan Jawa: Kedudukan dan Peranannya dalam Masyarakat Abad VIII-XV. Bandung: Pustaka Jaya.

Prabasmoro, Aquarini Priyatna. 2007. Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop. Yogyakarta: Jalasutra.

Sedyawati, Edi. 2010. Budaya Jawa: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: Rajawali Pers.

Sjafrie, Sri Unggul Azul. 1985. “Wanita Pada Relief Karmawibhangga Candi Borobudur”. Skripsi. Jakarta: Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.

Sukeni, Ni Nyoman. 2011. “Otonomi Tubuh Perempuan”. Jelajah Kajian Budaya. Denpasar: Pustaka Larasan.

Tim Penelitian. 2008. Karakter Budaya dan Kronologi Hunian Situs Kendenglembu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Laporan Penelitian Arkeologi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

Wibowo, Bayu Ari. 2015. “Pemaknaan Lingga-Yoni dalam Masyarakat Jawa-Hindu di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur: Studi Etnoarkeologi”. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.

_______________. 2017. “Melihat Banyuwangi dari Kacamata Arkeologi”. Makalah dalam Mengintip Banyuwangi dari Kacamata Arkeologi. Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Sumber Internet

Agustijanto. 2016. “Dua Inskripsi Emas dari Gumuk Klinting”. http://tapakarkeologi.blogspot.co.id, diakses 15-03-2017.

Fajar Bali. 2013. “Berpakaian Adat ke Pura Mesti Ikuti Pakem, Brokat ‘Tembus Pandang’ Hanya Cocok untuk ke Pesta”. http://fajarbali.com, diakses 11-6-2017.

KR Jogja. 2016. “Perkembangan Pedalangan Menyesuaikan Zaman”.http://krjogja.com, diakses 11-6-2017.

Media Indonesia. 2016. “Dilema Sensor Televisi di Indonesia”. http://mediaindonesia.com, diakses 15-03-2017.

Susantio, Djulianto. 2010. “Dulu Ketelanjangan Simbol Kesuburan”.https://hurahura.wordpress.com, diakses 26-05-2016.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H