Ada 2 alasan kenapa saya tidak bisa datang ke perhelatan Kompasianival akhir pekan lalu.

Pertama, perkara teramat klise yang dihadapi anggota Persatuan Anak Kos Seluruh Indonesia : budget. Selain bukan anak sultan, saya harus ekstra berhemat karena sebentar lagi mau wisuda.

Ya bisa aja sih nekat berangkat, tapi saya sungguh tidak rela kalau harus mengganti semua menu makan sama mie instan sampai berbulan-bulan ke depan.

Meski alasan pertama akan sangat mudah dicari jalan keluarnya (menggalang dana untuk #OngkosinArako di Kita Bisa, misalnya, atau ngerampok Dokter Posma Siahaan), namun tidak dengan alasan kedua: Saya kumat.

Ya, monster mental illness dalam diri saya terbangun betul-betul di saat nggak pas. Nggak lama setelah daftar nama Nomine Kompasiana Awards diumumkan.

Saya yakin nggak ada yang tahu betapa kacaunya saya pasca-pengumuman daftar nomine itu. Teman-teman Kompal pun juga kayanya nggak ada yang tahu juga, karena dari luar saya masih terlihat seperti biasa. Masih eksis di sosmed, haha hihi di WAG, masih heboh masih rame kaya biasa.

Ya, awalnya memang biasa saja, ikut seneng karena target Kompal untuk meloloskan anggota ke daftar nomine sudah terpenuhi. Namun setelahnya?

Saya cemas dan cemas luar biasa, nyaris kena serangan panik malah. Saya pikir jadi salah satu nomine itu keren, membanggakan... ternyata nggak. Buat saya itu menakutkan dan bikin tertekan. Karena untuk pertama kalinya, saya sadar kalau saya AKAN DIPERHATIKAN oleh semua Kompasianer.

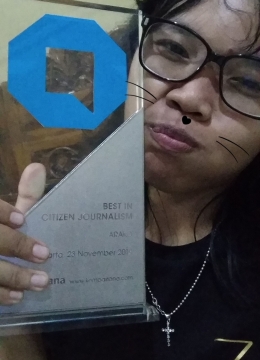

Saya mulai cemas, benarkah saya pantas masuk di daftar nominasi itu? Saya langsung cek tulisan-tulisan selama tahun 2019 ... cuma sedikit. Itupun tulisan gado-gado, ga ada apapun yang menunjukkan "CITIZEN JOURNALISM". Terus lihat nama-nama "saingan" yang dilihat dari sudut manapun emang pantes dan layak dinominasikan.

Lha saya?

Dikasih makan pikiran buruk dan insekyuritas diri yang ga bisa dibendung, si monster itu akhirnya benar-benar bangun. Saya benar-benar ketakutan. Bukan takut kalah (karena ini sudah biasa), tapi saya benar-benar takut menang.