Pernah merasa ada yang tidak beres dengan kondisi psikis sendiri tapi takut ke psikolog karena stigma negatif yang kadung terbentuk di masyarakat (takut dicap gila, dianggap aib, perlu di-ruqyah, dll)? Atau sudah punya keberanian menghadapi psikolog/psikiater, tapi ngeri duluan dengan tarifnya?

Kalau pernah, Anda tidak sendirian. Masih banyak kok masyarakat kita yang masih menyepelekan kesehatan mental sendiri. Masih menganggap kalau gangguan-gangguan yang timbul itu bisa sembuh dengan sendirinya. Padahal, yang kerap terjadi malah makin parah. Baru mencari pertolongan ke profesional saat sudah mencapai tahap kronis dan sulit disembuhkan.

Saya dulu juga begitu. Saya sering merasa ada yang tidak beres dengan kondisi psikis, namun lebih memilih untuk mengabaikan. Sampai suatu ketika, gangguan itu menjadi tak tertahankan lagi.

Berawal dari kesedihan teramat sangat pasca-meninggalnya papa akhir tahun lalu. Saya tahu ada yang aneh dan menimbulkan rasa amat tidak nyaman dalam diri yang sulit dijelaskan. Awalnya saya anggap normal, karena masih terhitung suasana berkabung. Saya menganggap sedih yang dirasa atau rasa malas ekstrem dan tidak ingin melakukan apapun itu adalah suatu kondisi wajar untuk seseorang yang baru kehilangan orang terkasihnya.

Namun ketika kondisi itu tidak berubah membaik selama dua bulan penuh dan saya malah kian terpuruk meski sudah melakukan segala cara untuk memulihkan diri dari suasana suram di hati (termasuk mempertinggi intensitas ibadah dan sepenuhnya bersandar ke Tuhan), saya tahu kalau diri saya sudah mencapai batas menanggungnya. Saya butuh pertolongan sebelum segalanya terlambat. Dalam hal ini, saya langsung berpikir tentang tenaga profesional (psikolog atau psikiater) yang pastinya lebih berkompeten mengurusi kondisi psikis seseorang.

Saya mulai mencari informasi terkait layanan kejiwaan di kota saya, Palembang. Termasuk mengorek info dari beberapa teman yang rutin mengunjungi psikolog atau psikiater. Informasi yang saya kumpulkan, kisaran biaya yang diperlukan untuk satu kali konsultasi antara Rp 150-400 ribu, tergantung klinik dan dokternya. Belum termasuk biaya obat atau jenis treatment tambahan tergantung diagnosa (dan umumnya akan lebih mahal dari tarif konsultasi). Harga yang cukup bikin penulis freelance yang baru kehilangan ayah seperti saya berkeringat dingin. Ah, betapa mahalnya harga kesehatan itu.

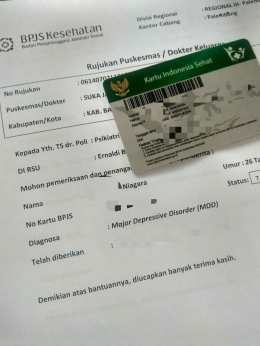

Saat iseng googling, saya baru tahu jika layanan BPJS Kesehatan rupanya juga meng-cover penyakit mental. Wah, kabar baik ini. Kebetulan saya pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan sudah berpengalaman menggunakan saat sakit fisik. Namun untuk sakit mental, saya belum pernah mencoba sebelumnya.

Ternyata prosedurnya tidak terlalu berbeda. Yang perlu saya lakukan adalah memastikan faskes tingkat 1 saya bisa memberikan layanan kejiwaan, dalam hal ini perlu adanya tenaga psikolog atau psikiater di faskes 1 tersebut. Namun jika faskes 1 ternyata tidak atau belum mampu menyediakan layanan ini, maka saya harus menemui psikolog terdekat terlebih dahulu (biaya pribadi) untuk meminta surat rujukan ke rumah sakit rekanan BPJS yang memiliki layanan kejiwaan. Solusi lain, mengajukan permintaan pindah ke faskes tingkat 1 yang sudah menyediakan layanan kejiwaan. Bisa? Bisa! (Silakan tanya Mbah Google untuk tahu syarat dan prosedur pindah faskes ya)

Nah, berhubung faskes tingkat 1 saya sudah menyediakan layanan ini, saya bisa langsung memulai sesi dengan psikolognya. Prosedurnya standar saja sih, mengambil nomor antrean, lalu mendaftar. Siapkan fotocopy KTP dan kartu BPJS. Biasanya diminta petugas. Oh iya, bawa juga aslinya. Setelah mendaftar, tinggal tunggu deh.

Oh iya, sebelum masuk ruangan, terlebih dahulu saya diminta mengisi sejumlah quesioner (maaf saya tidak tahu namanya, tapi mirip seperti kalau kita ikut psikotes saat mau melamar pekerjaan, namun variasi "soal"nya berbeda). Psikolognya lalu mengajak ngobrol, mayoritasnya untuk mengkonfirmasi jawaban-jawaban saya di kertas kuisioner itu.

Kemudian, saya diberitahu kalau kondisi psikis ternyata lumayan berat sehingga perlu dirujuk ke psikiater. Well, tidak semua gangguan kejiwaan perlu ditangani oleh psikiater. Untuk kondisi ringan sampai sedang, biasanya cukup dengan penanganan konseling dengan psikolog. Tapi rupanya kondisi saya berat, jadi mau tidak mau harus dirujuk ke psikiater. Saya diminta memilih rumah sakit tujuan rujukan dari beberapa pilihan yang tersedia. Saya pilih yang terdekat. Sebuah rumah sakit jiwa.

Saat melihat kertas rujukan, tertulis diagnosa Major Depression Disorder (MDD) atau Gangguan Depresi Mayor. Huffh, makanan macam apa ini MDD? Yang jelas tidak mungkin seenak burger M*D.

Saya diarahkan menemui seorang dokter spesialis kejiwaan di layanan psikiatri. Sampai di sini saya kembali melakukan sejumlah tes dan pemeriksaan. Dan lebih bervariasi, termasuk ada pemeriksaan kadar hormon dan gula darah segala.

Hasilnya? Membenarkan diagnosa awal berupa MDD tapi kemudian ditambah dengan Anxiety. Ya, saya kena gangguan kecemasan juga ternyata. Meski begitu, tampaknya psikiater saya belum puas. Seperti masih ada sesuatu yang mengganggunya dan saya disuruh kembali lagi selang beberapa hari (atau minggu ya? Maaf lupa) kemudian. Beliau juga menitipkan lembar quesioner yang harus diisi oleh orang tua. Sejumlah pertanyaan terkait perilaku saya di masa kecil tertulis di sana.

Kecurigaan psikiater saya terbukti setelah serangkaian tes lain di beberapa kali pertemuan berikutnya. Saya divonis ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Sebuah gangguan perkembangan otak yang membuat pengidapnya tidak/sulit fokus, impulsif, dan hiperaktif (Saya sudah menulis soal ADHD saya di link kompasiana ini).

Dan begitulah. Babak baru kehidupan saya bersama mental illness dimulai. Ternyata saya bukan "anak setan" seperti yang sering dituduhkan orang-orang sejak saya kecil. Saya hanya sakit dan punya kondisi otak berbeda, membuat saya kesulitan melakukan hal-hal yang sebenarnya sepele untuk orang lain (duduk diam, mengerem mulut atau menaruh barang kembali di tempatnya misalnya).

Yah, harus saya akui, sulit sekali menerima kenyataan pahit ini awalnya. Tapi saya memutuskan untuk tidak tinggal diam. Saya pilih melawannya. Meski sulit sekali menangani depresi dan gangguan kecemasan karena kadung punya ADHD bawaan orok, tapi saya tidak mau menyerah. Program terapi pun saya ikuti dengan sukarela dan senang hati.

Syukurlah, berkat KIS dari BPJS kesehatan yang saya miliki, saya bisa lebih fokus untuk pemulihan kesehatan mental tanpa harus khawatir terkait perkara finansial. Saya hanya perlu membayar tagihannya sebesar Rp 50-an ribu saja per bulannya (oh, saya keanggotaan kelas II), dan saya bisa bolak balik ketemu terapis sesuka hati (eh nggak ding, ada jadwal dan masa berlaku surat rujukan juga :p). Tapi maksud saya, saya tidak perlu memusingkan tarif sesi konsultasi atau biaya treatment macam apa yang harus dijalani. Semuanya gratis. Nah kalau untuk obat, ada yang di-cover dan ada yang tidak. Tergantung jenis dan merk obatnya mungkin ya? Tapi mayoritas tetap tercover kok.

Saya akui, hidup dengan gangguan mental itu tidak enak. Tapi saya bersyukur sekali ada BPJS Kesehatan yang menemani dan melayani sepenuh hati. Komitmen BPJS untuk tidak hanya memperhatikan kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga mentalnya sungguh amat patut diapresiasi.

Kalau tidak menjalani pemeriksaan dengan bantuan tenaga profesional, mungkin pemikiran awam saya masih menganggap gangguan depresi mayor yang saya idap ini "hanya" dipicu oleh sedih berlebih karena kematian papa. Padahal ada faktor yang lebih serius dari itu : keabnormalan otak yang bahkan sudah ada sejak saya lahir.

Semoga setelah ini, orang -orang bisa lebih peduli dengan kondisi kesehatan mentalnya sendiri. Saya memimpikan, di masa depan orang bisa membuat janji dengan psikolog atau melakukan kunjungan ke klinik psikiatri dengan sama santainya seperti halnya kunjungan ke dokter gigi.

Terima kasih BPJS Kesehatan, teruslah melayani sepenuh hati,

mengabdi untuk negeri.

Salam dari Tepian Musi,

Arako.