By definition, demokrasi adalah "government by the people", sebuah pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi "dimiliki" dan "dijalankan" oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui sistem perwakilan. Parameter demokrasi yang paling populer digunakan adalah "indeks demokrasi" (democracy index), memuat aspek-aspek yang terkait dengan kebebasan, hak, dan otonomi politik individual/personal, serta bagaimana negara/pemerintah (sistem, kultur) mampu memenuhi dan melindunginya.

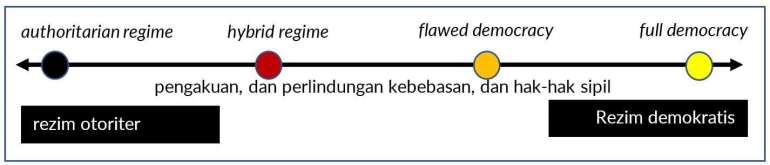

Atas dasar itu pula rezim negara demokrasi kemudian dilabel dalam kategori "rezim demokrasi penuh" (full democracy), "rezim demokrasi cacat" (flawed democracy), "rezim mendua" (hybrid regime), dan "rezim otoriter" (authoritarian regime) (EIU, 2015). Organisasi yang paling popular dan menjadi referensi dalam hal studi tentang demokrasi dengan menggunakan indeks demokrasi tersebut adalah "Economist Intelligence Unit/EIU", dan "Freedom House".

Namun demikian, semua variabel dan indikator indeks demokrasi tersebut tampaknya tidak menjadi korelat dan prediktor logis kemunduran dan kematian demokrasi. Indeks demokrasi hanya mengukur dan mengklasifikasikan sebuah negara dalam kontinum antara negara demokrasi dan otoriter. Sedangkan keruntuhan dan kematian demokrasi memiliki variabel dan indikator yang berbeda. Artinya, suatu negara yang memiliki indeks demokrasi rendah, tidak mengindikasikan bahwa demokrasi di negara tersebut akan menuju jurang keruntuhan atau kematian.

Steven Levirsky dan Daniel Ziblatt penulis buku "How Democracies Die" (2018) misalnya menegaskan bahwa banyak bermunculan pemimpin yang terkesan "diktator" justru lahir dari hasil dan proses pemilu yang demokratis. Keruntuhan dan kematian demokrasi pun menurut mereka bukan karena pemimpin diktator yang memperoleh kekuasaan lewat kudeta (kudeta meliter), melainkan justru oleh pemimpin yang menang melalui proses pemilu (misalnya Trump).

Hacker dan Pierson (2015), juga menyatakan cukup bukti bahwa "polarisasi politik" yang terjadi di negara demokrasi tidaklah bersifat simetris, melainkan "a-simetris", dan karenanya bersifat korosif, serta hanya terjadi di dalam demokrasi yang cacat (Cambridge-org/). Bahkan, people power yang secara teoretik adalah inti dari kekuatan demokrasi, justru bisa menciderai kedaulatan rakyat, karena hakikatnya tidak ubahnya dengan pemaksaan kekuasaan rakyat atau otoritarianisme rakyat, dan berdampak pada timbulnya keresahan dan ketakutan masyarakat yang justru merugikan masyarakat itu sendiri.

Prediktor keruntuhan dan kematian demokrasi menurut Levirsky dan Ziblatt (2018) terjadi apabila pemerintah yang berkuasa melakukan permainan agenda politik atau mengumpulkan kekuasaan di tangannya untuk melakukan "constitutional hardball". Yaitu tindakan mengeksploitasi hukum, prosedur dan institusi hukum untuk keuntungan sepihak dengan cara melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Variabel yang lain adalah ketidaksetaraan ekonomi, dan pemisahan partai politik berdasarkan ras, agama, dan geografi (politik identitas).

Ahli lain, yaitu Diskin, Diskin, dan Hazan (2005) dalam tulisannya "Why Democracies Collapse" menyebutkan 4(empat) variabel penyebab keruntuhan demokrasi, yaitu negara federalisme, pemerintahan parlementer, sistem elektoral tidak proporsional, dan stabilitas konstitusi yang rendah. Sebaliknya, negara unitarisme/kesatuan, pemerintahan presidensial, sistem elektoral proporsional, dan konstitusi yang stabil akan menciptakan demokrasi yang kuat dan jauh dari kemungkinan terjadinya keruntuhan demokrasi.

Penggunaan indikator yang berbeda tersebut berimplikasi pula terhadap "posisi demokrasi" suatu negara, misalnya Indonesia. Dengan menggunakan indikator FH/EIU, posisi demokrasinya berada pada "flawed democracy". Cacat demokrasi Indonesia terletak pada rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal (EIU, 2022).

Sekalipun catat, demokrasi di Indonesia tidak akan runtuh apalagi mati hanya karena memiliki indeks demokrasi yang rendah (skor 6.71). Sebab, pemerintah yang berkuasa di Indonesia tidak memainkan agenda politik atau mengumpulkan kekuasaan untuk melakukan tindakan constitutional hardball. Desain ketatanegaraan Indonesia juga menganut negara kesatuan/unitarisme, dengan sistem pemerintahan presidensial, didukung oleh konstitusi yang kuat, serta menerapkan proporsionalisme dalam sistem pemilihan wakil-wakil rakyat.

Sungguhpun demikian, kemungkinan munculnya politik identitas dan oligarki politik masih cukup potensial dan rentan terjadi di masa mendatang. Karenanya, hal ini tetap harus menjadi kewaspadaan bersama. Semoga pula, pencalonan dan pemilihan pimpinan eksekutif (Presiden dan Wakilnya) pada tahun 2024 mampu menciptakan simbiosis-mutualisme politik antara "hak eksklusif" parpol/gabungan parpol dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dan "hak sipil dan politik" (civil and political rights) rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H