Tahun 1996 saya pernah "nyasar" ke Pulau Sumbawa. Hanya penasaran saja ikut jalan darat dari Yogyakarta, berganti-ganti bus. Rencana awal mau ikut bus malam sampai Flores. Atau setidaknya sampai di penyeberangan Selat Sape.

Masih dalam rencana, kalau ada Kapal Ferry ke Waikelo di Sumba, saya akan naik dari Sape. Kalau tidak ada, saya mau terus ke Labuhan Bajo, dan belum tahu mau menyeberang dari Pelabuhan mana untuk mencapai Sumba? Jangan berpikir bahwa saya punya uang banyak. Uang di kantong saya hanya tersisa 40 ribu rupiah.

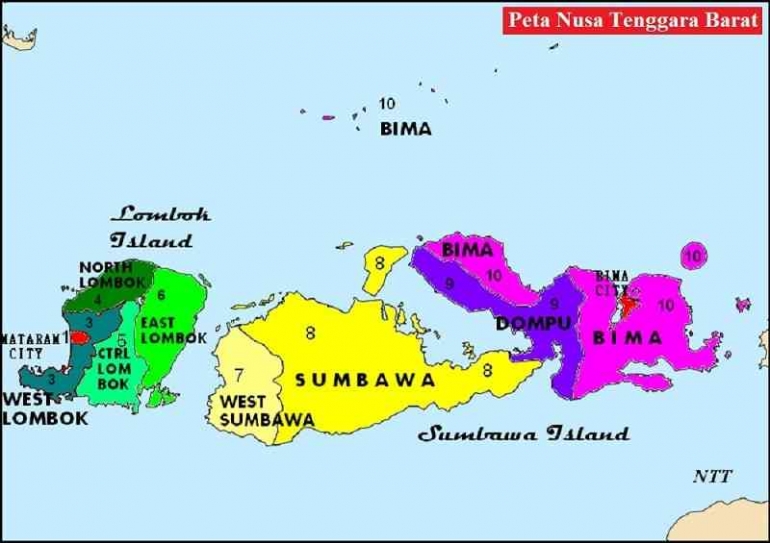

Berganti-ganti bus dari Yogya ke Surabaya ke Banyuwangi hingga Bali. Dan dari Bali saya naik bus Safari Dharma Raya tujuan Bima. Waktu itu ada armada PO Safari yang melayani rute Jakarta- Bima. Sebab dari Bali saya naik yang berangkat dari Jakarta.

Dari Bali kami menyeberang beberapa kali dengan ferry. Padang Bai, Lembar, lalu terus ke Bima. Duduk di samping saya adalah seorang remaja. Kami sama-sama naik dari Bali. Namanya Bavin. Usianya lebih muda dua tahun dari saya. Ia baru 18 tahun. Tetapi ia sudah merantau ke Bali sejak usia 13 tahun. Ia berjualan koran. Kami jadi akrab karena perjalanan yang lama, sehari-semalam.

Keraguan mulai melanda saya pas turun makan di terminal di Mataram. Apakah saya akan lanjut ke Flores atau tidak? Bagaimana pun baru sekali itu saya jalan sendirian. Tanpa teman yang dikenal. Saya ngobrol dengan Bavin. Ternyata rumahnya di dekat Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima. Menurut dia bisa naik bus saja ke sana. Hanya berjarak 30 menit. Akhirnya dinihari itu saya ikut turun di rumahnya sembari berdoa dalam hati, "Semoga teman ini orang baik."

Rumahnya berada di pinggir jalan besar itu. Tas saya disimpan. Dia mengajak saya ketemu ayahnya yang sedang menjaga tambak bandeng. Kami berjalan kaki sekitar lima menit. Saya ingat, waktu itu bulan puasa. Dalam kondisi sangat lapar pada dinihari itu, saya ikut berbuka puasa. Nasi hangat dan bandeng bakar. Itu makanan paling nikmat yang pernah saya rasakan.

Esok pagi Bavin mengantar saya ke bandara. Kami naik bus mini. Bersama kakak perempuannya. Sayang sekali pesawat Merpati tidak terbang ke Tambolaka hari Senin itu. Penerbangan berikutnya baru ada pada hari Kamis. Saya mulai khawatir. Di mana harus tinggal untuk tiga hari tersisa menanti pesawat? Bavin minta kami pulang saja ke rumahnya. Menunggu sampai Kamis. Saya agak tidak enak hati. Saya merasa akan merepotkan saja.

Tiba-tiba di depan saya seperti ada sosok yang pernah saya kenal. Saya memeras ingatan saya. Di Sumba, ya di Sumba saya pernah bertemu orang ini. Saya kumpulkan keberanian. Saya yakin dia seorang pastor.

" Bapa, pastor?" tanya saya.

" Betul."

"Pernah di Sumba?"

"Benar."

"Pater Ruamuldus?"

"Betul. Adik siapa?"

Ahhhh, saya rasa kuk yang menekan pundak saya seperti lepas. Ringan badan saya. Ringan pikiran saya. Benar, beliau adalah Pater Ruamuldus Pitan, SVD, Pastor Paroki di Bima kala itu. Waktu saya masih murid SMP Wona Kaka di Kodi, ketika perayaan 50 tahun Gereja Katolik di Homba Karipit, saya menjadi misdinar dalam perayaan itu. Ada misa konselebrasi yang dilayani oleh banyak pastor, salah satunya Pater Ruamuldus. Misa dipimpin Mgr. Kherubim Pareira, Uskup Keuskupan Weetebula. Sekitar 12 pastor ikut memimpin misa. Dahulu di Homba Karipit, selain Pater Moses Beding, CSsR, ada pula Pater Alo Logos, SVD. Saya jumpa lagi dengan Mgr. Kherubim ketika menulis tentang petani coklat di Maumere pada Agustus 2019. Ia meminta saya berbicara di dekat telinganya. "Penyakitnya orang tua, sudah susah mendengar," ujar dia. Uskup Kherubim ketika itu sudah berusia 79 tahun dan sudah pensiun sebagai uskup Maumere.

"Saya mau ke Sumba, tapi pesawat tidak turun. Saya tidak tahu mau tinggal di mana sekarang. Saya dari Yogya," kata saya.

"Oh, saya juga ada mau antar Bruder. Mau ke Sumba. Tidak jadi terbang juga," jawab dia.

"Adik ikut ke pastoran saja," kata dia.

Saya memberitahu Bavin dan kakaknya, akan tinggal di Pastoran di Bima sampai Kamis. Saya makan dan tidur secara gratis di sana. Bahkan Pater Ruamuldus menambah uang saya yang kurang. Sebab harga tiket ke Sumba sebesar Rp 60 ribu. Saya hanya punya Rp 40 ribu.

Turun di Tambolaka, kami dijemput Romo Selvi Ruing, Pr. Beliau sebagai pastor pembantu di Paroki Tambolaka waktu itu. Dengan jeep-nya, saya diantar ke belakang SMA Thomas Aquinas di Bukit Sunyi, Weetebula. Sebab di sana ada rumah ipar saya, suami dari kakak perempuan saya. Dahulu, rumah-rumah para guru berjejer di situ.

Saya tidak tahu, apakah Pater Ruamuldus Pitan masih hidup? Sementara Pater Alo Logos dan Romo Selvi sudah berpulang. RIP.

Sejak peristiwa naik bus itu, ada satu barikade dalam diri saya yang berhasil "patah". Yakni rasa takut atau khawatir berjalan ke daerah yang belum saya kenal sama sekali. Waktu saya datang ke Aceh seorang diri, dan tanpa tujuan yang jelas, saya tidak merasa khawatir sama sekali.

Karena saya yakin kebaikan selalu ada di mana-mana. Pada orang-orangnya!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H