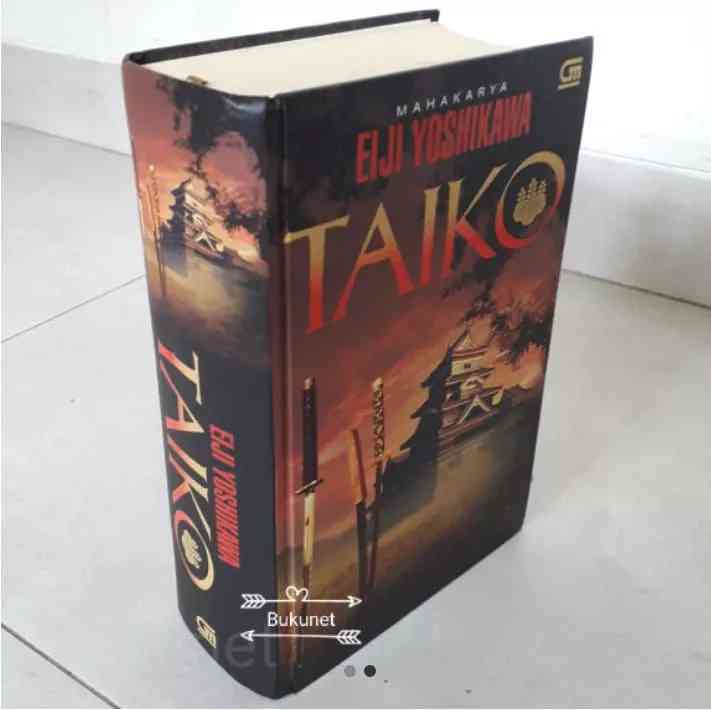

Salah satu novel yang saya suka adalah Taiko karya Eiji Yoshikawa (1892-1962). Kisah tentang kekaisaran Jepang pada abad ke-16.

Saya ketemu karya Tuan Yoshikawa yang lain, yakni Musashi ketika menjadi mahasiswa di Yogyakarta pada 1992. Musashi masih berupa buku yang dicetak berseri. Tujuh buku: Tanah hingga buku ketujuh Cahaya Sempurna. Begitu pegang seri pertama, semacam 'nagih' untuk baca seri yang lain. Barangkali seperti teman-teman yang 'sinting' kalau sudah ketemu cerita silat Kho Ping Hoo.

Musashi ini saya temukan di Wisma Cendana (WC). WC adalah buah kebaikan hati Pater Willy Wagener, CSsR (1933-2020). Letaknya di Pringwulung. Tak jauh dari Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung di sebelah utara Yogya. Dekat Kampus Asmi Santa Maria, sekolah sekretaris, milik suster-suster OSF tetapi sudah tutup. Kampusnya kini sudah menjadi bagian dari Unit PGSD Universitas Sanata Darma.

Di WC ada perpustakaan. Sebuah lemari berisi buku-buku. Di aula. Salah satu buku yang ada di sana adalah novel karya Tuan Yoshikawa ini, Musashi, yang diurutkan dari seri pertama sampai terakhir.

Paling aktual, Musashi dikumpulkan menjadi sebuah buku secara lengkap oleh Penerbit Gramedia. Tebalnya kayak bantal. Lebih tebal dari kumpulan cerpen-nya Ernest Hemingway: The Complete Short Stories Of Ernest Hemingway, yang berisi 70 cerita. Kayaknya lebih tebal dari Taiko yang seribuan halaman. Menurut Wikipedia, versi bahasa Indonesia-nya diterjemahkan dari versi Inggris yang 'hanya' 900 halaman. Sementara versi Inggris-nya ini diterjemahkan dari kisah asli bahasa Jepang, 26.000 (dua puluh enam ribu) halaman. Entah berapa lama para editor menerjemahkannya?

Kembali ke Taiko.

Kisahnya berputar pada tiga sosok utama: si "Monyet" Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu. Ketiganya punya cita-cita yang sama, mempersatukan bangsa Jepang.

Yang menarik bagi saya adalah si "monyet" ini. Dia bukan siapa-siapa. Bukan samurai kayak Musashi. Tidak ada kandungan 'darah biru' dalam dirinya. Anak petani biasa. Yatim. Bapaknya mati dalam peperangan. Ibunya menikah lagi agar tetap hidup, tetapi justru sakit hati melulu karena suami barunya tukang mabuk dan suka main tangan. Hideyoshi ini buruk rupa dan (maaf) mirip monyet. Sebab itu, oleh siapa saja yang berjumpa dengannya biasa menyapanya: Monyet. Lebih sebagai ejekan.

Ini deskripsi tuan Yoshikawa:

"....Ia merasa kecil dan tak berdaya, seperti seekor cacing. Ketika menyusuri jalan-jalan di kota, sambil mendorong gerobak yang penuh barang tembikar terbungkus jerami, ia mendengar kata-kata yang kini telah akrab di telinganya:

"Hei, lihat! Ada Monyet!"