[caption caption="Sumber: Kompas.com"][/caption]Tiga puluh tahun yang lalu, tepatnya 22 September 1985, lima negara berpengaruh dalam ekonomi dunia melakukan pertemuan, dan menghasilkan apa yang dikenal sebagai Plaza Accord. Kelima negara tersebut adalah: Jerman Barat, Perancis, Amerika Serikat, Jepang dan Inggris. Jepang, persis seperti Tiongkok saat ini, kerap menjadi pusat perhatian ekonom dunia karena Jepang mulai menjadi pelaku dominan perekonomian global.

Hingga 1985, Dollar Amerika Serikat telah terapresiasi hingga 50 persen terhadap keempat negara yang lain. Tujuan pertemuan adalah untuk memaksa Amerika Serikat mendevaluasi nilai tukar mereka terkait dengan defisit neraca transaksi berjalan Amerika Serikat yang mencapai 3%-3,5% dari PDB.

Kesepakatan tersebut penting mengingat di Jepang dan negara-negara Eropa transaksi berjalan surplus, namun pertumbuhan ekonomi negatif. Melalui devaluasi Dolar Amerika Serikat diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat kembali positif.

Pasca penandatanganan Plaza Accord mata uang Yen menguat tajam dan Jepang harus merelokasi Industri ke luar negeri untuk mempertahankan daya saing. Di dalam negeri perbankan mereka terus menyalurkan pinjaman dalam jumlah besar dengan tingkat bunga sangat rendah. Ke negara berkembang Jepang aktif memberikan pinjaman untuk pembangunan infrastrutkur. Jepang akhirnya menjadi bangsa kreditor terbesar didunia.

Dana murah ini di kemudian hari malah menyebabkan menurunnya laju konsumsi, meningkatkan harga tanah dan hadirnya bubble asset dalam skala masif dalam perekonomian Jepang. Upaya mengontrol inflasi dengan kebijakan menaikkan suku bunga antar bank pada tahun 1989 telah menyebabkan harga tanah jatuh dan pasar modal terguncang.

Sinisme Barat Terhadap Ekonomi Jepang: Dekade Yang Hilang

Pengamat kemudian mulai ramai membicarakan perilaku perbankan Jepang yang disebut sebagai penyebab utama. Beberapa pengamat bahkan menyebutnya sebagai “Zombi Bank” (Kane, 1987). Krugman (2008) menyebut Jepang mengalami apa yang disebut sebagai perangkap likuiditas.

Perangkap likuiditas menggambarkan suatu situasi yang menyebabkan kebijakan moneter tak lagi efektif untuk mendorong suku bunga agar lebih rendah. Tingkat bunga perbankan di Jepang kurang dari 1 persen pada saat itu. Di sisi lain mereka harus terus mendanai debitur besar dengan kinerja keuangan buruk. Ekonom juga menyebut situasi ini sebagai "balance sheet recession" (Koo, 2010).

Situasi ini berlangsung selama periode 1991-2000, sehingga sering disebut sebagai “dekade yang hilang” (lost decade). Sebagian pengamat menganggap hal tersebut disebabkan oleh karena perekonomian Jepang dibangun di atas kroni kapitalisme. Kroni kapitalisme di negara industri baru dicap telah melahirkan relasi ekonomi yang tidak akuntabel dan dipenuhi oleh moral hazard.

Di awal tahun 2009, Obama menggunakan fenomena Jepang ini untuk menjelaskan dampak krisis finansial yang dihadapi Amerika Serikat pada awal pemerintahannya. Bahaya lost decade juga bisa dialami Amerika Serikat jika kongres tak mendukung agenda Pemerintah: "as a consequence they suffered what was called the 'lost decade,' where essentially for the entire '90s, they did not see any significant economic growth" (TWSJ, 10/02/2009).

Obama berharap agar Kongres tidak terjebak pada apa yang ia sebut sebagai "ideological blockage". Kubu Republik bersikukuh agar Pemerintah tidak melakukan kebijakan yang dinilai mengintervensi pasar.

Konflik terkait kebijakan fiskal ini terus berlanjut. Pada tahun anggaran 2013, Kongres akhirnya gagal menyetujui usulan anggaran Pemerintah. Konflik idologis kebijakan fiskal ini mengantarkan Amerika Serikat pada situasi government shut down untuk yang ketiga kalinya dalam sejarah mereka.

Shut down berlangsung selama 16 hari kerja. Ada 800.000 pegawai Pemerintah federal yang dicutikan dan 1,3 juta yang disyaratkan untuk melaporkan pekerjaannya tanpa kepastian tanggal pembayaran gaji. Pengamat politik kemudian menyebutkan situasi ini sebagai kelemahan laten dari sistem presidensial.

Jalan Asia dan Mitos Dekade Yang Hilang

Intelektual di kelompok lain membantah dan menyatakan bahwa lost decade hanyalah mitos yang terlalu dibesar-besarkan. Pengamat Jepang, Ivan P. Hall dan Clyde V. Prestowitz, menyebut kekeliruan cara menilai tersebut sebagai “fallacy of the lost decade” (NYT, 06/01/2012).

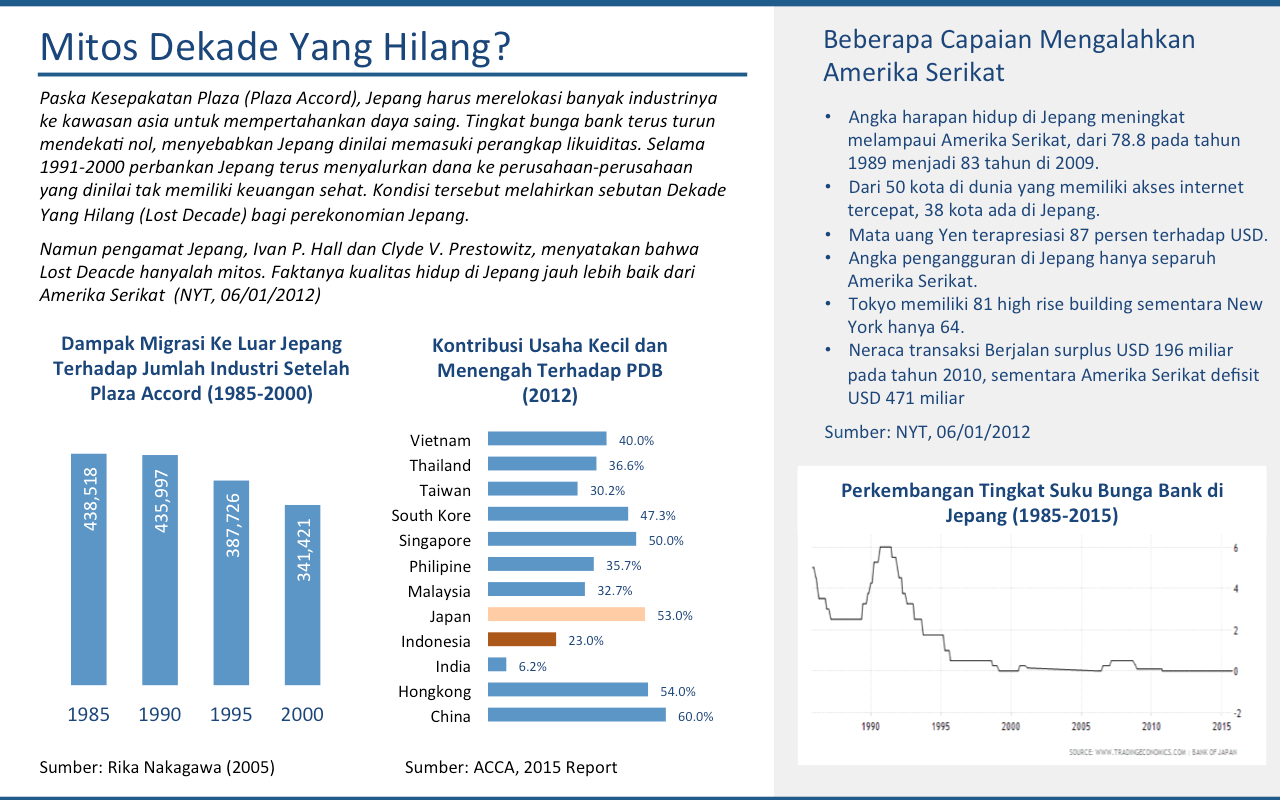

Setelah Plaza Accord 1985, mata uang Jepang terapresiasi tajam. Untuk mengatasi tekanan biaya produksi banyak perusahaan manufaktur Jepang kemudian bermigrasi ke luar negeri, terutama di kawasan Asean dan Asia Timur lain. Akibatnya jumlah industri di Jepang ikut merosot.

Untuk memperbaiki keadaan kemudian Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan Industrial Cluster Plan pada tahun 2001 (Rika Nakagawa, 2005). Industrial Cluster Plan terdiri dari tiga program inti: mendorong aliansi antar perusahaan dengan lembaga riset (a.l: universitas); membantu inovasi teknik di sektor industri, mendorong kewirausahaan melalui incubator.

Selain memperkuat keterpautan (linkage) antara Industri besar dengan usaha kecil menengah yang ada, kebijakan ini berhasil mendorong perkembangan yang berarti di daerah. Okinawa yang sebelumnya relatif tertinggal akhirnya berhasil berkembang menjadi wilayah industri ICT terkemuka.

Struktur Industri di Jepang kian mengakar. Hingga 2012, UKM Jepang memberikan kontribusi 53 persen PDB. Indonesia hanya mencapai 23 persen, masih jauh di bawah negara-negara industri baru di ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Namun masih banyak pengamat yang tetap skeptis melihat perkembangan ekonomi Jepang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan mulai menyatakan bahwa Jepang memasuki ‘second lost decade’.

Meski demikian, beberapa fakta membuktikan sebaliknya dan menunjukkan perkembangan yang menakjubkan. Angka harapan hidup di Jepang meningkat melampaui Amerika Serikat, dari 78.8 pada tahun 1989 menjadi 83 tahun di 2009. Dari 50 kota di dunia yang memiliki akses internet tercepat, 38 kota ada di Jepang, mata uang Yen terapresiasi 87 persen terhadap USD. Angka pengangguran di Jepang hanya separuh Amerika Serikat. Tokyo memiliki 81 high rise building sementara New York hanya 64. Neraca transaksi Berjalan surplus USD 196 miliar pada tahun 2010, sementara Amerika Serikat defisit USD 471 miliar (NYT, 06/01/2012).

Jepang kini mengalami persoalan dengan Aging Society. Namun persoalan ini tidak terkait dengan bubble asset. Komposisi penduduk berusia lanjut membesar akibat laju pertumbuhan penduduk yang terus menurun.

Intelektual yang telah terbiasa dengan nilai-nilai dan standar barat memang terkesan agak sulit memahami berbagai kontradiksi tersebut. Jepang yang didakwa memelihara zombi banks dan kapitalisme kroni bisa terus berkembang mengalahkan Amerika Serikat dalam berbagai kualitas hidup dan perkembangan teknologi. Mungkin retorika berikut patut untuk dipikirkan lebih dalam: bangsa Asia memiliki jalannya sendiri untuk menjadi maju dengan standar akuntabilitas yang berbeda dengan Barat.

Negara-Negara Asia Mengubah Struktur Industri

Banyak negara industri baru berhasil membangun struktur industri yang mengakar, bukan hanya sekedar menyerap tenaga kerja. Skema pertautan (linkage) antara industri besar dengan industri kecil dan menengah adalah kunci utamanya. Ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan besar terdorong untuk mengembangkan pertautan: pertama adalah upaya untuk mengurangi biaya, dan kedua adalah terjadinya perubahan dalam manjemen, baik karena inovasi teknologi maupun dalam tata kelola.

Ketika beberapa perusahaan besar mulai menjadi tak efisien untuk menjalankan suatu mata rantai produksi tertentu, mereka terdorong untuk melepasnya ke luar melalu skema pertautan. Manakala jumlah permintaan dari beberapa perusahaan besar masuk dalam skala produksi yang menguntungkan bagi industri kecil dan menengah, mekanisme subkontrak akhirnya berkembang.

Perubahan struktur industri dan berkembangnya pertautan antar kelompok industri pada akhirnya melahirkan industri hilir yang lebih mengakar. Pertanyaanya kemudian, apakah perubahan tersebut dapat di dorong oleh negara?

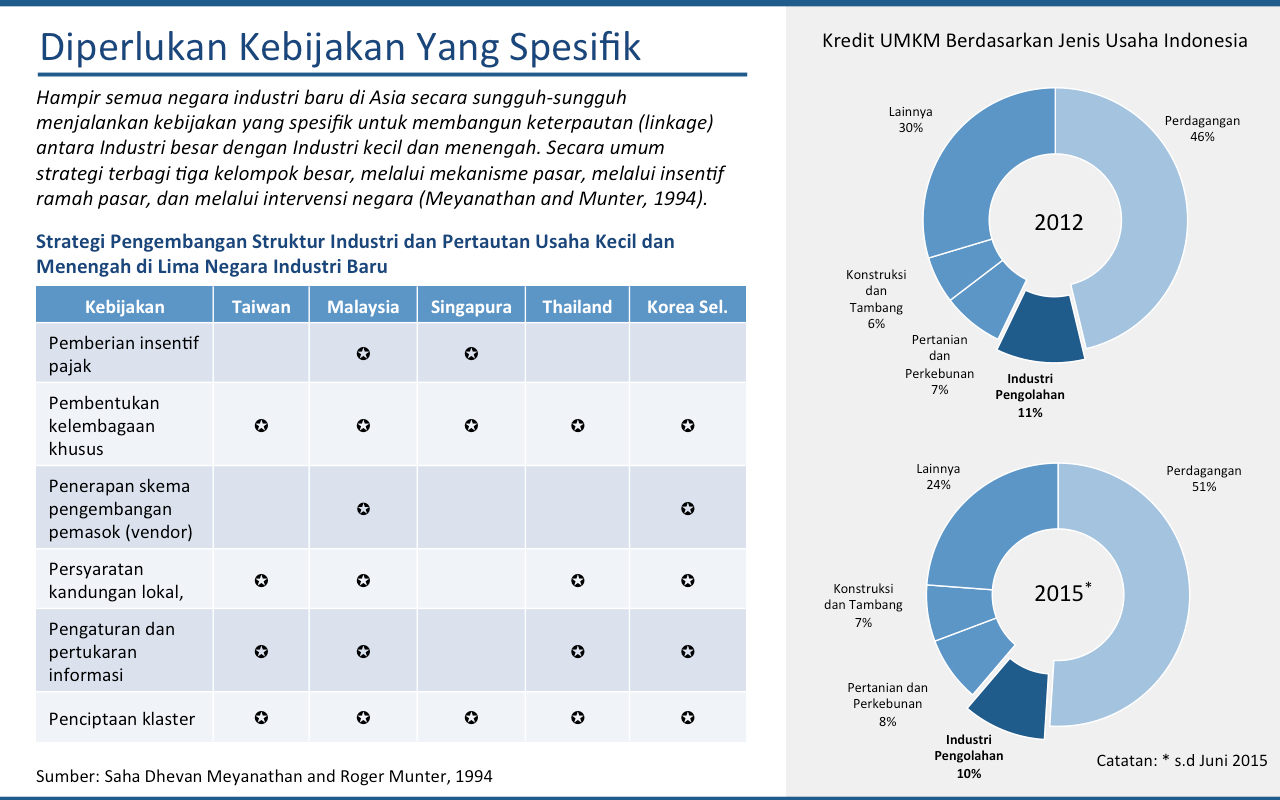

Meyanathan and Munter (1994) mengidentifikasi bahwa secara umum ada tiga pilihan: membiarkan kekuatan pasar menciptakan pertautan, menggunakan insentif yang “ramah pasar”, dan mengkondisikan pertautan melalui intervensi negara (sebagai contoh, persyaratan kandungan lokal).

Dalam memilih opsi mana yang paling efektif, faktor-faktor yang terkait dengan kebijakan maupun non kebijakan harus dipertimbangkan. Beberapa diantaranya adalah tingkat perkembangan pasar domestik, kondisi infrastruktur dan teknologi, tingkat keterampilan angkatan kerja, realita politik yang mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, hingga keunggulan budaya yang memberikan manfaat ekonomi.

Harus diakui Indonesia belum berhasil membangun keterpautan (linkage) yang sehat antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil dan Menengah di sektor industri. Puluhan tahun ekonomi Indonesia dikuasai oleh usaha berskala besar, meski konon 97 persen pekerja diserap oleh UMKM (Kemenkop-UKM, 2013). Mayoritas diserap oleh usaha mikro, bukan usaha kecil dan menengah.

Tanpa bermaksud mengecilkan upaya Pemerintah selama ini, transformasi struktur industri belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Data Bank Indonesia (2015) menunjukkan bahwa mayoritas kredit perbankan untuk UMKM lebih dari separuh, 51 persen, diserap oleh sektor perdagangan. Indutri pengolahan hanya mengambil porsi 10 persen.

Indonesia perlu merancang lebih serius kebijakan transformasi industri ini. Kemampuan memobilisasi sumber pembiayaan untuk menggerakkan roda ekonomi dalam situasi ekonomi global yang menurun memang penting. Namun kegagalan merombak struktur industri menjadi lebih proporsional dalam sepuluh tahun mendatang akan mendekatkan kita kepada kepada "lost decade" yang sesungguhnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H