Tahun 2019 akan menjadi tahun politik terhangat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan pada momentum perayaan pesta demokrasi pada 17 April mendatang. Persaingan antara dua calon terus memanas, tidak heran jika di permukaan sering menjumpai konflik-konflik politik karena 'perang' yang sudah mereka cetuskan harus dimenangkan.

Black campaign seolah sudah dianggap biasa, saling memfitnah pasangan lawan adalah angin lalu yang terus bermunculan, sebutan kasar bukan lagi pelanggaran yang merusak permainan, berbagai cara dilakukan sekalipun harus mengorbankan kredibilitas lembaga negara yang seharusnya netral.

Buzzer bukan pasukan baru yang dikenal dalam persaingan ini, hukum seolah bukan barang sakral yang ditakuti para penguasa dan pemegang modal, semuanya dilakukan hanya demi meraih yang namanya kekuasaan.

Masihkah pantas kita sebut pemilu ini sebagai 'pesta' padahal yang dirasakan justru 'perang'? Di antara para kubu yang bersaing, mereka termasuk ke dalam golongan hitam, sedangkan ketidaknyamanan persaingan ini melahirkan golongan putih sebagai perlawanan atas ketidakpercayaan konstelasi politik yang ada.

Berdasarkan data, tingkat golput awalnya hanya sebesar 8,60 persen pada 1955, lalu turun 5,2 persen menjadi 3,4 persen pada 1971. Kemudian, pada Pemilu 1977 hingga 1997, tingkat golput perlahan mengalami kenaikan.[1]

Golput Penyakit Bagi Demokrasi?

Menurut Sri Yuniarti, Peningkatan golput disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, golput yang terkait dengan ketidakpuasan terhadap parpol yang dianggap hanya berorientasi kekuasaan. Kedua, golput yang tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat, melainkan persoalan administratif atau masalah teknis seperti nama pemilih yang tidak terdaftar.[2]

Faktor lainnya yang mempunyai pengaruh besar dalam perilaku non voting adalah faktor sistem politik. Pertanyaan baku yang biasa diajukan untuk melihat seberapa jauh hubungan ketidakhadiran pemilih dengan sistem politik yang dianut oleh suatu negara adalah: apakah ketidakhadiran pemilih bersejajaran dengan tingkat demokrasi suatu negara.

Pertanyaan ini diajukan berdasarkan pertimbangan bahwa banyak pengamat politik yang mengukur tingkat demokrasi suatu negara dengan ada tidaknya pemilihan umum di negara tersebut di samping proses pelaksanaan pemilu itu sendiri.[3]

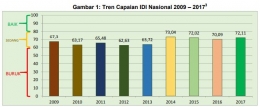

Berdasarkan data pada 2004, angka golput di pilpres jauh lebih tinggi ketimbang pilegnya.[4] Lalu bagaimana pilpres 2019 nanti? Sejak era reformasi Indonesia sudah mengalami tiga kali momentum pergantian presiden, pilpres 2004, 2009, dan 2014.

Dari ketiga pemilihan tersebut, justru angka golput semakin meningkat signifikan. Putaran I 2004 sebanyak 21,8%, putaran II 2004 sebanyak 23,4%, Tahun 2009 sebanyak 28,3%, dan Tahun 2014 sebanyak 29,01%.

Seandainya kita ingin menjawab beberapa sebab yang dikemukakan tadi, maka tentu perbaikan seharusnya sudah dilakukan. Namun kenyataannya, semakin parah. Maka, bukan menjadi barang baru jika ketidakpercayaan masyarakat untuk ikut partisipasi disebabkan masalah sistemik yang tak kunjung sehat.