"...Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang..." (Pasal 28 UUD 1945).

Perubahan terhadap Pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat bagi warga, mengalami amandemen sebanyak 4 kali mulai 1999 hingga 2002. Alhasil yang tadinya cuma satu pasal, lalu beranak pinak punya turunan Pasal 28 A hingga 28 I.

Pertanyaan sederhana, apakah warga dari Sabang sampai Merauke, paham dan mengerti penerapan nya manakala menyuarakan kritikan sebagai kebebasan ekspresi?

Ini bukan masalah media ekspresinya apa, tapi pengetahuan dasar hukumnya barangkali.

Padahal ini penting karena keleluasaan beropini, baik secara langsung dan di depan umu, maupun via medsos atau semacam Mural, sejatinya memerlukan seni untuk dikritik.

Ngga bisa spontan, meluap dan emosional. Baiknya paham hukum, cara menyampaikan dan materi tulisan maupun lisan, agar tak menjadi bumerang.

Ada ungkapan maksud yang baik mesti disampaikan dengan cara yang baik ,agar dapat diterima dengan baik.

Merunut ke sekian tahun ke belakang, sebagai yang mengalami peralihan dari jaman orde baru ke jaman reformasi, keran rakyat berekspresi makin terbuka dan frontal sejak 1998.

Bisa jadi lantaran itu, pasal 28 ini diamandemen pasca reformasi 1998 demi mengatur kebebasan warga berpendapat.

Kejatuhan Presiden Soeharto, kadang disebut sebagai akibat people power ato sederhananya kekuasaan rakyat menumbangkan seorang pemimpin.

Mungkin sejak tragedi 22 tahun silam inilah warga merasa punya potensi bersuara. Termasuk mengkritik pemerintah secara spontan.

Jarang sekali itu bisa terjadi di masa orde baru. Ada terkisah istilah Petrus (Penembak Misterius) hingga tiba-tiba menghilang keberadaaanya dan tak diketahui hingga sekarang. Itu katanya konsekuensi bila mencoba bertentangan dengan penguasa.

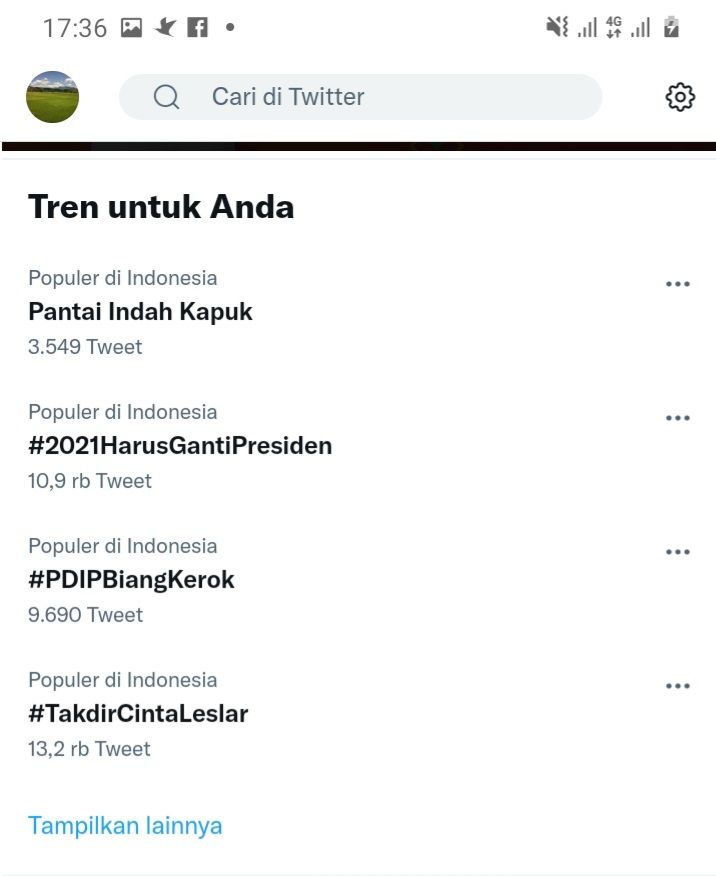

Namun pasca reformasi, gerbang itu runtuh. Kebebasan berpendapat dibuka, bahkan makin ke sini, makin "liar tajam" dalam tanda petik. Antar anggota dewan, antar warga berbeda pendukung, antar bekas menteri dengan para pejabat, hingga para emak-emak pun ikutan update status kritikan.

Melihat kebebasan berekspresi saat ini, tak lepas dari keran keterbukaan pasca reformasi. Lantas dari mana warga belajar mengkritik pemerintah, legislatif hingga menyindir dan membully sesama warga? Bisa jadi dari media sosial dan media online.

Mirisnya, warga tak pernah diajarkan seni untuk mengkritik dan seni untuk menghadapi kritikan. Padahal setiap hari mereka terpapar dengan medos yang saling menghujat, saling menyalahkan, saling mencari siapa paling benar dan siapa paling layak.

Jadi bicara mural yang mengkritik pemerintah, lalu kemudian mural itu dihapus atau di lenyapkan, lebih baiknya mungkin pemerintah lebih menertibkan "mural medsos" yang lebih merusak dan tak ada habisnya. Karena disanalah warga belajar secara otodidak.

Salam,

Referensi :

1. Kumparan.com

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H