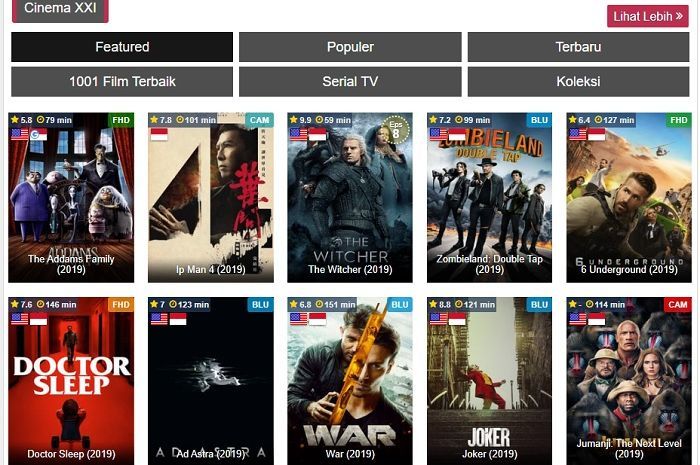

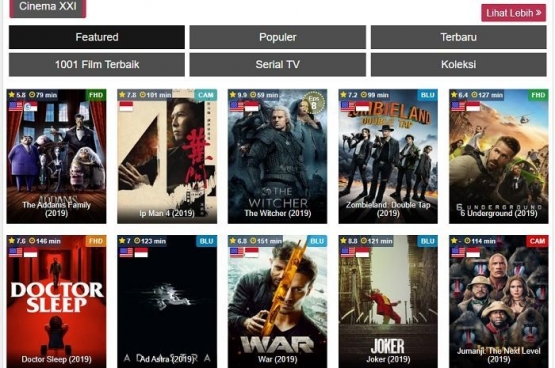

Contohnya, situs streaming film yang dulu bisa diakses secara cuma-cuma di internet. Pada saat kita menonton atau mengunduh film di situs ini, bukankah kita tidak dikenakan biaya apapun?

Paling banter, kita hanya modal kuota untuk bisa menikmati layanan yang disediakan di situs tersebut. Selebihnya semua layanan di dalamnya gratis.

Semua itu bisa diperoleh dari biaya klik dan tarif iklan yang dipasang di situs. Semakin aktif kita menjelajahi situs tadi, maka semakin besar pula nominal yang didapat si pengelola situs.

Lebih lanjut, Ariely juga menjelaskan bahwa alasan orang-orang doyan mencari yang gratisan adalah karena sesuatu yang ditawarkan secara gratis dinilai mampu mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan.

Jika kita ditawarkan produk sampel yang dibagikan secara gratis, misalnya, biasanya kita akan senang, karena tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun, kita bisa menikmati produk tadi, biarpun jumlahnya hanya sedikit.

Kita menilai tidak ada ruginya menerima produk tadi, karena kalau tidak cocok pun, tidak ada kewajiban bagi kita untuk membelinya. Jadi, mencoba produk gratisan tadi risikonya sangat minim, hingga kita sulit menolaknya.

Meski begitu, di pasar saham, yang terjadi justru sebaliknya. Sebab, tidak semua yang gratisan langsung dilirik. Saham sebuah bank yang saya punya bisa menjadi contoh.

Beberapa bulan yang lalu, saya membeli saham sebuah bank buku 2 di harga Rp 50. Jumlahnya tidak banyak, hanya 1 lot saja, karena pembelian ini dilakukan bukan untuk berinvestasi, melainkan hanya sekadar keisengan saya saja.

Saya penasaran mengapa saham yang baru IPO beberapa tahun lalu ini sekarang malah "terkapar" di level gocap, padahal secara fundamental sahamnya masih lumayan bagus dan valuasinya cukup murah.

Disebut demikian karena cash flow per share-nya saja senilai Rp 55, atau lebih tinggi 5 rupiah dari harga sahamnya.