Terancam Jebol

Dihadapkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah ekspektasi (sekitar 5% berbanding dengan proyeksi 5,7% yang dicanangkan di APBN tahun ini), pemerintah mulai realisitis dan mengakui bahwasanya target penerimaan pajak tahun ini tidak akan tercapai. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui adanya potensi shortfall (kekurangan) sebesar Rp 180 Trilyun, kurang lebih 14% dari target penerimaan yang dicanangkan. Hal ini berarti defisit anggaran pemerintah akan membengkak. Merespon kondisi ini, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan bahwa hanya ada dua langkah yang bisa diambil, antara menaikkan penerimaan pajak dan menurunkan belanja negara. Dikarenakan sebenarnya penerimaan pajak itu sendirilah yang menjadi masalah maka dipandang hanya ada satu alternatif yang tersisa. Kurangi belanja negara. Namun seberapa sesuaikah keputusan tersebut dengan gambar besar perekonomian Indonesia saat ini?

Pada dasarnya, anggaran pemerintah bekerja dengan prinsip yang sama dengan anggaran apapun, baik itu anggaran perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Belanja lebih sedikit dari yang kita terima, dan kita akan mendapati sisa dana guna digunakan di kemudian hari. Belanja lebih banyak dari yang kita terima, namun demikian, dan kita terpaksa harus berhutang. Dalam kasus demikian, rasional bila kita mengurangi pengeluaran kita. Tidak perlu berpikir terlalu panjang mengenai dampaknya terhadap aktivitas ekonomi pihak lain. Permasalahan menjadi lebih rumit ketika yang dibicarakan adalah aktor yang pengeluarannya setara dengan sekitar seperempat dari aktivitas perekonomian di mana ia tinggal. Aktor seperti pemerintah.

Estimasi Besaran

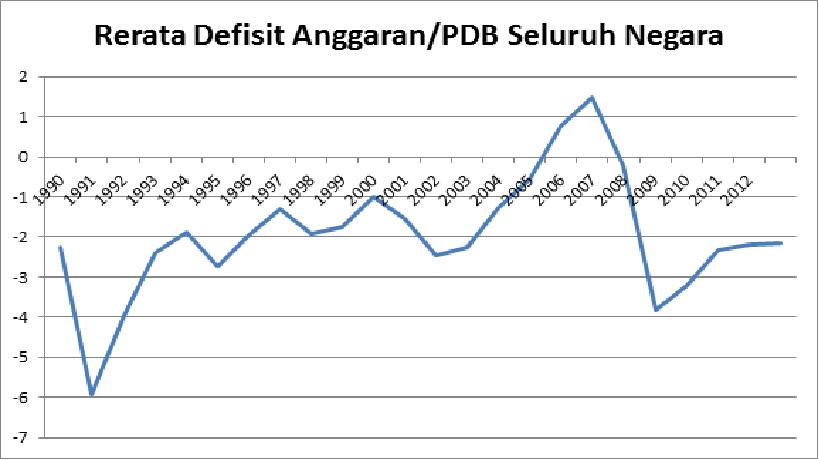

Pertama – tama, harus diakui bahwasanya statemen Wapres Kalla masih relatif kabur. Dijanjikan bahwa “belanja untuk proyek – proyek yang tidak mendesak akan dikurangi”. Yang belum terlalu jelas adalah proyek seperti apa yang akan dirasa “tidak mendesak”, sehingga belum jelas pula berapa rupiah yang sedang dibacarakan. Namun berikut sekilas estimasi. Berdasarkan estimasi APBN 2015 (sebelum proyeksi shortfall), Indonesia akan mengalami defisit anggaran sebesar 2,21% PDB. Bila target pendapatan APBN sebesar Rp. 1.793,6 Trilyun dikurangi proyeksi shortfall Rp. 180 Trilyun maka defisit yang ada akan membengkak menjadi sekitar 3,83% PDB. Angka ini bila terealisasi memang cukup mengkhawatirkan. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa hanya dua kali, sepanjang periode 1990 – 2012, rerata defisit anggaran/PDB negara – negara di dunia tercatat melebihi angka 3,83%. Rata – rata, defisit yang dialami hanya sebesar 2,2%. Ini menunjukkan bahwa angka yang dibicarakan memang relatif tinggi. Terlebih perundangan yang ada mengamanatkan bahwa pemerintah harus menjaga defisit anggaran di bawah 3%.

Menkeu Brodjonegoro memahami betul permasalahan ini dan bahkan menyatakan bahwa defisit akan dijaga di kisaran 2,5 – 2,7 %, di bawah batas yang diberikan. Ini berarti bahwa ada dana setara 1,13 – 1,33% PDB yang harus dicari. Setara Rp. 126 – 148 Trilyun, bila dana ini sepenuhnya akan dicari dari pemangkasan APBN maka jumlahnya akan setara dengan 6 – 7% APBN tahun ini.

PDB = Konsumsi Domestik + Injeksi

Injeksi = Investasi (I) + Belanja Pemerintah (G) + Ekspor (X)

Injeksi = Penarikan

Investasi (I) + Belanja Pemerintah (G) + Ekspor (X) = Tabungan (S) + Pajak (T) + Impor (M)

Dampak – dampak ini harus dipertimbangkan dalam gambar besar perlambatan perekonomian Indonesia, dimulai dengan pemahaman dan analisis makroekonomi dasar. Pada dasarnya, secara jangka pendek perekonomian dapat melaju terlalu cepat/terlalu lambat dikarenakan dua hal. Pertama adalah tingkat konsumsi, dan kedua adalah keseimbangan antara injection (injeksi) dan withdrawal (penarikan). Dampak konsumsi relatif mudah dipahami. Kian konsumtif suatu masyarakat, maka cenderung semakin cepat pertumbuhan ekonominya. Keseimbangan antara injeksi dan penarikan, kendati demikian, membutuhkan penjelasan sedikit lebih panjang.

Gambar Besar Makroekonomi Indonesia

Kita dapat membayangkan perekonomian suatu negara sebagai air di dalam ember yang retak di beberapa bagiannya. Semakin penuh maka semakin besar aktivitas ekonomi yang ada, dan sebaliknya. Perputaran ekonomi yang ada di dalam ember tersebut kendati demikian, dapat “merembes” keluar dari ember melalui tiga retakan, masing – masing adalah impor, tabungan, dan pajak. Semakin banyak kita mengimpor barang, menabung, dan membayar pajak, maka semakin sedikit dana yang dapat digunakan untuk konsumsi, sedikit air yang ada di dalam ember dan imbasnya semakin lamban roda perekonomian. Air di dalam ember ini kendati demikian dapat diisi ulang melalui tiga keran, ekspor, investasi, dan belanja negara. Semakin banyak injeksi, semakin banyak air yang dikucurkan, semakin banyak dana untuk konsumsi. Bila jumlah air yang dikucurkan ke dalam lebih banyak dari yang merembes keluar maka ekonomi akan tumbuh. Sebaliknya bila jumlah air yang dikucurkan tidak dapat mengimbangi apa yang merembes keluar, maka ekonomi akan mengecil.

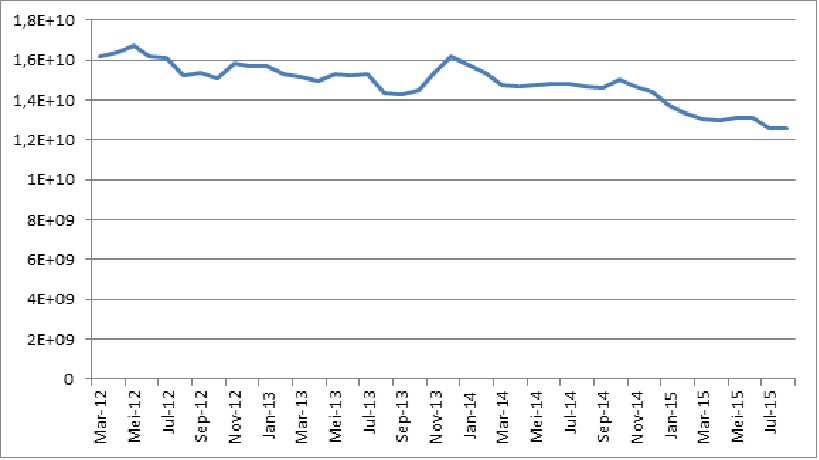

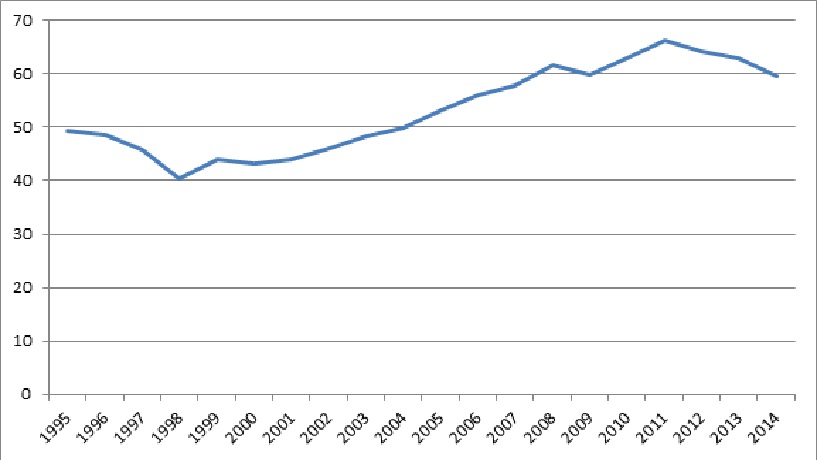

Yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan sebenarnya masihlah skenario yang pertama. Jumlah air yang dikucurkan memang masih lebih banyak ketimbang yang merembes keluar, namun selisih yang ada kian menipis. Bilamana dirunut, ada dua masalah dasar yang memicu perlambatan akhir – akhir ini. Pertama adalah perlambatan ekspor. Ekspor Indonesia pada Juli 2015 lebih kecil 22% ketimbang pada Maret 2012 (dihitung sebagai rerata tiga bulanan). Hal ini dipicu dari pecahnya gelembung harga komoditas primer (bahan baku) sejak sekitar pertengahan 2012. Ini menjadi masalah besar bagi Indonesia karena sepanjang terjadinya gelembung harga tersebut (ketika harga komoditas primer melambung tinggi), Indonesia “terlena”. Di tahun 2002, tahun – tahun awal dimulainya gelembung, “hanya” 50% dari ekspor Indonesia yang berwujud komoditas primer. Di tahun 2014, rasio tersebut hampir menyentuh 60% (pada puncaknya bahkan sempat menyentuh angka 66%). Tak pelak kian berkuranglah jumlah air yang mengucur ke ember perekonomian Indonesia ketika harga berbagai komoditas primer ambruk sejak pertengahan 2012.

Sumber masalah kedua adalah normalisasi kebijakan moneter AS. Bilamana dijalankan, normalisasi ini akan menghentikan pasokan dollar murah yang sudah sekitar tujuh tahun disediakan oleh AS (dan dinikmati juga oleh mereka nun jauh di luar AS). Ketika dollar kian mahal, investor akan cenderung menukarkan mata uangnya dengan dollar.Kecenderungan ini diperkuat pula oleh dua faktor. Pertama, normalisasi juga akan mengerek naik suku bunga di AS, sehingga keuntungan berinvestasi di AS semakin meningkat. Kedua, perekonomian di negara berkembang sendiri sedang melambat, kurang menjanjikan.

Secara jangka panjang efek normalisasi tersebut sejauh ini belum terlalu masif. Sampai kuartal kedua, arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) langsung ke Indonesia masih berada di level yang sama dengan tahun sebelumnya. Bagaimanapun, keputusan untuk berinvestasi langsung semisal membikin pabrik dan sebagainya memang merupakan keputusan jangka panjang, sedangkan perlambatan yang ada memang lebih merupakan siklus pendek. Yang lebih terasa adalah dampak jangka pendek. Kebijakan normalisasi AS membuat rupiah kian murah, sehingga memperkuat pula kecenderungan melemah yang sudah ditimbulkan oleh penurunan ekspor (asumsinya ekspor kita dibeli dengan rupiah sehingga semakin sedikit ekspor berujung pada semakin sedikitnya permintaan atas rupiah). Hal ini cukup signifikan karena sekitar 85% dari impor kita secara historis sebenarnya merupakan bahan baku, bahan penolong, maupun bahan modal. Dengan kata lain, barang – barang yang dibutuhkan dalam proses produksi. Imbasnya berkontribusi menghambat konsumsi rakyat.

Beberapa Solusi Potensial

Investasi (I) + Belanja Pemerintah (G) + Ekspor (X) = Tabungan (S) + Pajak (T) + Impor (M)

Lantas, di mana pemangkasan anggaran akan menempatkan perekonomian Indonesia dalam gambar besar yang ada ini? Pemangkasan yang ada, walau memang harus dijalankan guna memenuhi amanat konstitusi, akan kian memperumit solusi perlambatan ekonomi yang ada. Ditengah kondisi injeksi X yang menurun, sentimen yang ada justru akan ditambah oleh penurunan G. Permasalahan lainnya adalah, tidak semua variabel di atas dapat diutak – atik dengan mudah. Menurunnya G dan X sebenarnya dapat diimbangi atau bahkan diputar – balikkan dengan meningkatnya T maupun M. Namun T, sebagaimana diutarakan Wapres Kalla, tidak dapat diharapkan banyak berubah. Di lain sisi, M ada baiknya tidak terlalu ditekan lagi mengingat tingkat kurs yang sudah cukup lemah, strukturnya yang cenderung produktif, serta potensi dampaknya terhadap perekonomian.

Apa yang kemudian bisa dilakukan? Pertama, bilamana memang pemangkasan ini mampu menjaga defisit anggaran Indonesia, dalam jangka menengah – panjang hal ini akan berpotensi meningkatkan I karena dengan defisit yang terjaga maka minim pula resiko negara tersebut jatuh bangkrut dan terperosok ekonominya, sehingga investor makin tidak ragu bahwa investasi mereka akan wanprestasi. Namun ada dua hambatan. Pertama, efek yang terjadi tidak akan terasa dalam jangka pendek, sedangkan permasalahan yang dihadapi sekarang adalah permasalahan jangka pendek. Kedua, untuk menjaga kepercayaan itu sendiri pemerintah harus menunjukkan bahwa negaranya masih menjadi pasar yang prospektif. Dengan kata lain, daya beli harus dijaga. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan segera merealisasikan rencana penurunan harga BBM bersubsidi. Menimbang tren penurunan harga minyak dunia beberapa bulan belakangan, wajar bila terdapat kecurigaan bahwa penurunan harga yang ada sedang “ditahan”. Bisa jadi untuk memberi margin keuntungan sebagai “kompensasi” kerugian tatkala Pertamina harus menjual BBM bersubsidi lebih murah beberapa bulan yang lampau. Bisa jadi juga kecurigaan ini salah, bahwa sebenernya harga itu belum pantas turun. Namun, bagaimanapun jua, ketidak – yakinan ini menyiratkan terlalu tidak transparannya proses distribusi komoditas dasar yang dibutuhkan ratusan juta orang setiap harinya. Menambah urgensi realisasi reformasi tata kelola migas yang sudah digaungkan.

Kedua, pemerintah juga dapat memanipulasi S. Data terakhir (2013) Bank Dunia menunjukkan bahwa tabungan di Indonesia nilainya setara dengan 30% PDB-nya. Ini angka yang relatif tinggi mengingat 1) Secara historis tingkat tabungan di Indonesia hanya sekitar 26%, dan 2) Pada tahun yang sama rerata tingkat tabungan negara – negara di seluruh dunia hanyalah 21%. Semakin tinggi dana yang ditabung, tentu semakin sedikit yang tersisa untuk dikonsumsikan. Langkah yang dapat diambil adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan.

Ketiga, dalam jangka menengah, perlu diadakan peninjauan ulang atas batas defisit 3% yang digariskan dalam konstitusi. Idealnya, batas defisit tersebut tidak bersifat statis, namun justru bersifat kontrasiklis. Dalam artian ketika perekonomian sedang melambat, diberi ruang untuk membuat defisit yang lebih besar guna keperluan injeksi. Sebaliknya ketika perekonomian sedang melaju cepat, ruang tersebut dipersempit. Batas yang terlalu kaku justru cenderung bersifat prosiklik, dalam artian ia cenderung lebih merepotkan justru ketika perekonomian sedang susah. Keempat, dalam jangka yang lebih panjang dibutuhkan upaya yang lebih fokus dalam membangun sektor ekspor yang lebih majemuk. Pengalaman menunjukkan bahwa Indonesia masih terlalu terpaku dengan komoditas primer. Tantangan yang akan sukar untuk dijawab sebelum kita dapat memastikan kesuksesan Indonesia di ranah ini, kendati demikian, adalah bagaimana menyeimbangkan upaya untuk terus meningkatkan daya beli pekerja dengan upaya untuk menjaga daya saing sektor ekspor yang ada. Terlebih mempertimbangkan bahwa dengan 230 juta penduduk, bisa jadi justru tenaga kerja terjangkau itu lah sumber terbesar keunggulan kompetitif dan potensi kita.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H