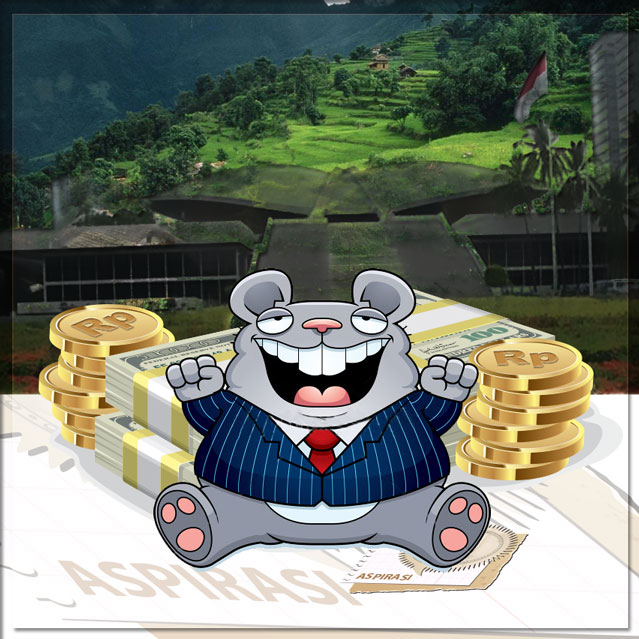

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, diusulkannya dana aspirasi daerah pemilihan sebesar 20 miliar rupiah per anggota setiap tahunnya karena anggota DPR selama ini kesulitan menyalurkan aspirasi yang datang dari masyarakat. Di lain pihak, Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan esensi penambahan dana aspirasi yang dinilai akan menimbulkan tumpang-tindih penggunaan anggaran bagi program yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR dalam APBN.

Tumpang-tindih penggunaan anggaran adalah cikal-bakal dari penyalahgunaan. Kewenangan tanpa konsep dan payung hukum yang pasti, hanyalah benih dari peluang korupsi.

DPR merancang sebuah mekanisme pelaksanaan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang lebih dikenal dengan sebutan "Dana Aspirasi" sebagai payung hukum pelaksana dari pasal 80 huruf (j) dari Undang-undang Nomer 17 tahun 2014 tentang MD3. Pasal yang diundangkan di ujung masa pemerintahan SBY ini menyatakan bahwa “Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.” Sedangkan tidaklah demikian tugas dan fungsi pokok dari DPR, yakni: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masyarakat patut curiga bahwa pasal ini dengan sengaja dan sangat licin bak kulit ular, telah disisipkan ke dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan semua lembaga legislatif. Pasal ini memberikan legalitas-formal bagi legislator untuk melakukan fungsi eksekutif yang seharusnya dipegang oleh pemerintah.

Dengan mencampuri urusan program pembangunan daerah, DPR tidak hanya melampaui kewenangan dan fungsinya dengan mengambil peran dalam wilayah kerja DPRD, namun juga telah ‘menggesek’ peran pemerintah sebagai kuasa eksekutif yang dalam hal ini berperan sebagai pengelola dan pelaksana keuangan negara dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemda. Disini terjadi permasalahan serius dalam sebuah sistem kenegaraan --prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica)-- menjadi kabur: DPR sebagai kuasa legislatif pembuat dan pengawas pelaksanaan undang-undang, namun juga merancang anggaran, dan melakukan fungsi pelaksana (eksekutif) pembangunan dan pengelola anggaran. Ini adalah kekuasaan yang luar biasa; sarat dengan penyalahgunaan wewenang, potensi penyelewengan, dan rusaknya konsep dasar pemerintahan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pada pola dana aspirasi, masing-masing anggota DPR mendapatkan pagu anggaran sebesar 20 milyar rupiah per tahun bagi program pembangunan daerah pemilihannya. Dana tersebut dapat diusulkan oleh legislator itu sendiri, pemerintah daerah, maupun atas aspirasi masyarakat (konstituen). Selanjutnya dana tersebut dapat dicairkan untuk membiayai program pembangunan sebagaimana yang diusulkan untuk "dibawa" oleh legislator. Berkat "keberhasilan kerja" dengan menyalurkan dana bagi pembangunan yang diminta oleh konstituen di daerah pemilihan, maka akan semakin kuatlah kondisi patronase-klientalisme politik yang memberikan poin jaminan bagi legislator tersebut untuk dapat terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Anggota DPR yang bersangkutan berhasil 'menabung' portofolio-kampanye yang anggarannya didapat dari APBN.

Dana yang dalam penggunaan dan pelaksanaannya sulit diawasi ini akhirnya lebih berfungsi sebagai 'dana politik' ketimbang 'dana pembangunan daerah'. Belum lagi bisa menunjukkan diri sebagai lembaga terpercaya yang memperjuangkan kepentingan rakyat, di sini justru lebih terlihat bahwa anggota dewan yang terhormat hanya peduli pada kepentingan politis semata dengan strategi pencitraan yang (seolah-olah) membangun daerah pemilihannya. Sebut saja: naif, ..jika tidak mau dikatakan tipu-tipu. (AdA)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H