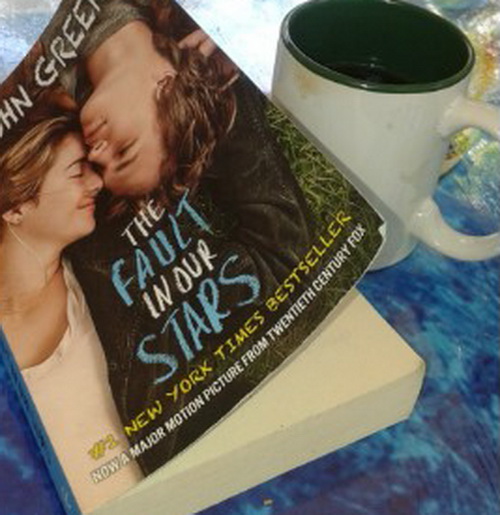

Normalnya, kita akan mengutip kata-kata pada halaman-halaman tertentu sebuah buku untuk menandai sesuatu yang luar biasa. Kalimat, frase, atau dialog yang benar-benar kuat serta orisinal yang menjadi titik kekuatan buku bersangkutan. Namun saat membaca The Fault in Our Stars karya John Green (edisi Bahasa Indonesia tidak mengalami penerjemahan judul oleh penerbit Qanita), hal itu akan cenderung untuk tidak kita lakukan.

Mengapa? Sebab seluruh konstruksi kata-kata yang dilakukan Green di novel ini sangat berharga dan layak untuk dijadikan quote. Semuanya, tanpa kecuali. Sehingga jika kita diharuskan untuk mengadirkan suatu memorable quote dari buku ini, maka kita akan terpaksa menunjukkan semua kata sejak halaman 1 hingga 418.

Dan kekuatan kata-kata itu sudah langsung terasa sejak kalimat pertama bab pertama, saat sang narator (Hazel Grace Lancaster) mengatakan, “Di penghujung musim dingin usia ketujuhbelasku, Mom menyimpulkan aku depresi”, hingga pada bagian ketika ia mengungkap bahwa “Tapi sesungguhnya, depresi bukan efek samping kanker. Depresi adalah efek samping sekarat (kanker juga efek samping sekarat, juga hampir semua hal lainnya, sungguh)”.

Kalimat-kalimat semacam itu akan kita temui sepanjang kisah. Pedih, terus terang, gamblang, namun sekaligus ironis, sinis, dan memilukan. Terlebih itu muncul dari buah pikir Hazel (terpaksa saya harus membayangkan Shailene Woodley). Ia mengidap kanker tiroid yang sudah menjalar hingga paru dan membanjirinya dengan air. Akibatnya, ke mana-mana ia harus menyeret kereta kecil yang mengangkut tabung oksigen untuk membantunya bernapas—hal yang paling sederhana dilakukan oleh Homo sapiens sepertimu.

Dalam sebuah pertemuan kelompok pendukung sesama penderita kanker di gereja dekat tempat tinggalnya di Indiana, Indianapolis, Hazel bertemu Augustus Waters yang berusia dua tahun lebih senior. Augustus adalah mantan penderita osteosarkoma (kanker tulang) yang mengakibatkan sebelah kakinya diamputasi. Hari itu, ia mengantar sahabatnya, Isaac, menghadiri acara yang sama. Isaac menderita tumor mata yang membuatnya terancam kebutaan permanen.

Sampai di sini, kita tiba pada bagian formula kisah teenlit atau young adult mainstream, yaitu kedua tokohnya pasti dekat dan jatuh cinta. Tidak mungkin tidak. Mustahil Gus kemudian ternyata alien dari luar angkasa suruhan Thanos yang datang ke Bumi untuk menjajah umat manusia dan hanya Hazel dengan kekuatan supernya dapat menghentikan malapetaka global tersebut.

Hazel dan Gus kemudian bertukar buku bacaan. Hazel meminjamkan novel Kemalangan Luar Biasa (di versi bahasa Inggris judulnya adalah An Imperial Affliction) karya Peter Van Houten, sedang Gus meminjamkan Ganjaran Fajar (Counter Insurgence). Rasa penasaran mereka akan ending yang menggantung dari novel karya Van Houten kemudian mendorong mereka berkorespondensi dengan sang author.

Gayung bersambut. Melalui manajernya, Lidewij Vliegenthart, Van Houten bersedia menjawab semua pertanyaan Hazel mengenai Kemalanga Luar Biasa andai Hazel menemuinya langsung di Amsterdam, Belanda. Dan setelah sempat tertunda oleh penyakitnya yang memburuk, Hazel akhirnya bisa terbang ke Negeri Tulip berkat biaya dari Gus. Ia melancong dengan ditemani ibunya dan Gus.

Di Amsterdam barulah berbagai konflik mencapai permukaan. Sosok Van Houten ternyata tak seindah yang diimajinasikan Hazel selama ini. Dan rahasia besar soal Gus pun terkuak. Kankernya ternyata kembali, dan menyerangnya jauh lebih parah dari sebelumnya. Pulang dari Amsterdam, kondisinya pun memburuk dengan cepat. Dan saat harus menemani Gus yang sudah ngompol di tempat tidur serta Isaac yang depresi karena buta, Hazel merasa aneh karena ia—yang ke mana-mana menyeret tabung oksigen—ternyata menjadi orang paling sehat di antara mereka.

Maka ke titik inilah TFIOS menggiring kita. Ini bukan sebuah kisah mengenai kejadian-kejadian (Gus matinya seperti apa? Apa yang terjadi pada Hazel setelah ditinggal Gus? Apakah Hazel bakal nelongso karena ditinggal soulmate-nya?), melainkan mengenai apa yang ada dalam benak semua tokohnya, terutama Hazel sebagai narator, tentang kemalangan luar biasa yang mereka alami.

Kesimpulan yang bisa ditarik pada akhirnya adalah persis seperti yang dikatakan Gus, yaitu bahwa kepedihan menuntut untuk dirasakan. Sebagaimana rasa sakit fisik yang diakibatkan oleh kanker, jiwa pun merasakan rasa sakit yang luar biasa tak terperikan sebagai akibat kehidupan mereka yang dijegal oleh penyakit. Dan semua itu mau tak mau memang harus diterima.

Karenanya, John Green sesungguhnya tak sedang menuliskan sebuah kisah cinta, yang kedua tokohnya setara dengan para pencinta legendaris seperti Romeo & Juliet, Edward & Bella, atau Majenun & Laila). Sama sekali tidak. Ia jauh di atas itu, karena yang ia suguhkan pada kita tak lain adalah dialog-dialog di antara orang-orang yang tersia-siakan oleh hidup. Dan dialog-dialog itu tersaji secara hidup juga. Sinis namun penuh humor, dan sebaliknya.

Tak ada melodrama menyayat-nyayat dengan tangisan dan keluh-kesah berpanjang kata. Tak ada adegan yang ditragis-tragiskan hanya untuk memaksa pembaca menarik keluar tisu dari kotak. Namun tak ada pula tokoh hero yang serba gagah dengan tujuan untuk memotivasi dan menginspirasi pembaca. Hazel dan Gus adalah manusia biasa, yang mencoba sebaik mungkin menjalani kepedihan mereka sebagaimana normalnya ABG yang disiksa penyakit.

Akan halnya judul yang sangat khusus, kalimat itu ternyata diambil dari drama Julius Caesar karya William Shakespeare, di mana Cassius berkata pada Brutus, “The fault, dear Brutus, is not in our stars. But in ourselves, that we are underlings.”. Hidup Hazel dan Gus adalah kebalikan dari itu. Hidup mereka gagal bukan karena salah mereka sebagai manusia biasa, melainkan “kekeliruan bintang-bintang” yang telah menurunkan penyakit-penyakit ganas itu pada tubuh mereka.

Pada akhirnya, kisah berakhir bukan dengan konklusi, atau denouement (rincian singkat para tokoh pada ngapain saja setelah peristiwa yang dikisahkan), melainkan cukup dengan gambaran sederhana bahwa Hazel menyukai pilihan-pilihan yang diambilnya.

Dan pada dasarnya, itu adalah pencapaian tertinggi hidup. Kita hanya perlu menerima pilihan yang sudah kita ambil, tanpa perlu risau pillihan itu bakal mengarahkan kita ke mana, sebagaimana kita tak perlu tahu juga apakah Hazel masih hidup lama sesudah kepergian Gus atau sebaliknya.

Sayang keindahan itu terganggu secara brutal oleh kesalahan desainer layout penerbit Qanita (yang saya baca adalah edisi cetakan ketiga pada Juni 2014) pada kalimat terakhir narasi Hazel. Itu betul-betul merusak segalanya. Literally.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H